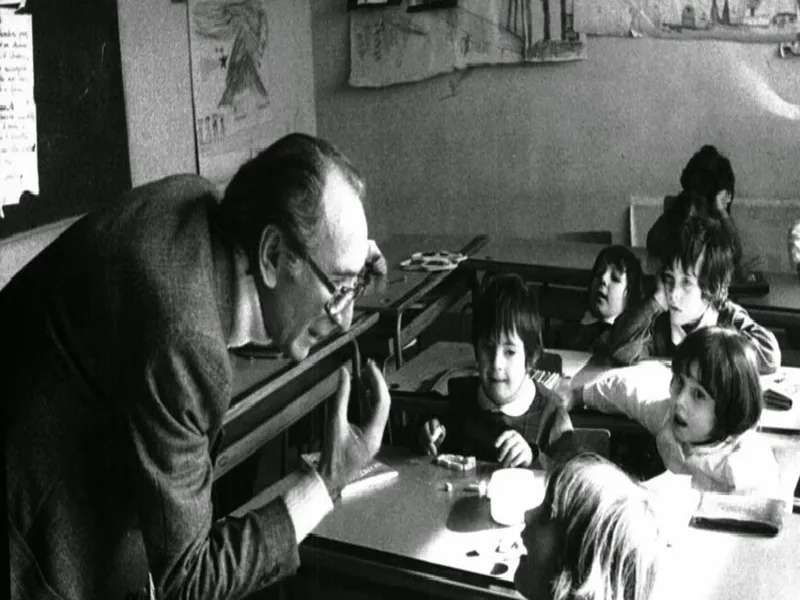

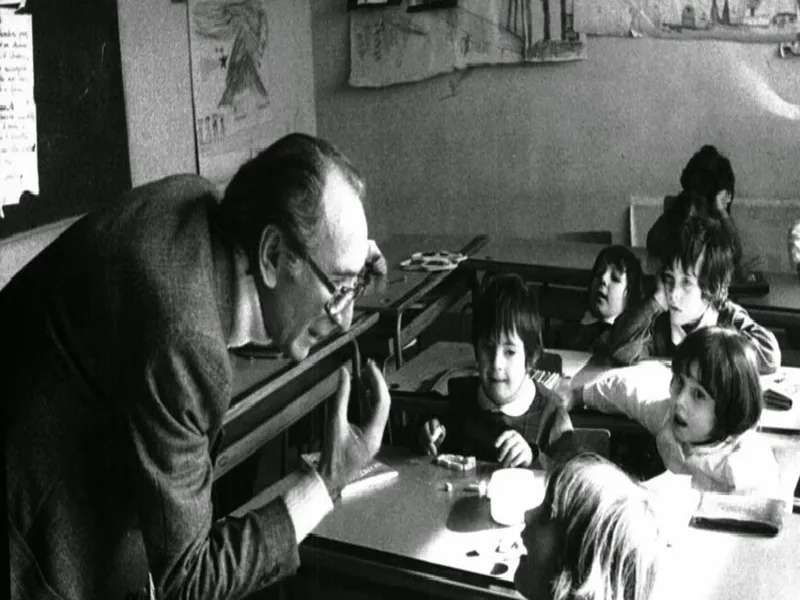

Nel 1968 Albino Bernardini pubblicò il libro Un anno a Pietralata, cronaca della sua esperienza nella scuola della borgata romana.

Un anno prima, nel 1967, era uscito Lettera a una professoressa della Scuola di Barbiana, libro grazie al quale Bernardini raccolse l’eredità pedagogica, civile e politica di don Milani.

Pochi anni dopo, nel 1970, vide la luce anche Il paese sbagliato scritto da Mario Lodi.

Non è un caso che queste tre figure, così importanti nella storia della pedagogia e soprattutto dell’educazione attiva, raccontino e portino la loro esperienza più o meno negli stessi anni.

Difatti in Italia, intorno al 1970, la scuola era ancora in cima all’interesse pubblico e lo dimostra il numero di copie vendute: un milione per Lettera a una professoressa, centomila per Il paese sbagliato che vinse anche il Premio Viareggio.

Dunque, per raccontare qualcosa dell’esperienza di Albino Bernardini, ho volutamente riportato un titolo scelto del maestro Franco Lorenzoni per un articolo su Mario Lodi, in occasione del centenario della sua nascit... continua a leggere

torna su

(La Bohème, Quadro I, Una soffitta)

Nell’ottobre del 1880 approdò a Milano un giovane non ancora ventiduenne che arrivava dalla provincia toscana. Il giovane si chiamava Giacomo Puccini, nato a Lucca il 22 dicembre 1858, primo figlio maschio di una famiglia che contava ben sette sorelle. Oltre a lui in famiglia c’era un altro fratello che ripeteva nel nome, Michele, quello del padre, scomparso quando quel secondo figlio maschio non era ancora nato.

Alla nascita il destino di Giacomo sembrava già tracciato: da molte generazioni il primogenito maschio dei Puccini occupava il posto di compositore ed organista a Lucca e non c’era ragione di pensare che quel bambino avrebbe deviato dalla strada già tracciata dai suoi avi a partire da almeno due secoli prima. Quando morì suo padre, Giacomo aveva poco più di cinque anni e la mamma, Albina Magi, ancora molto giovane, si trovò improvvisamente a far fronte, da sola, ad una famiglia molto numerosa alla quale stava per aggiungersi l’ultimo figlio del quale era incinta. Albina era an... continua a leggere

torna su

Quest’anno ho avuto la possibilità di insegnare Geografia o meglio Geography (che secondo la metodologia CLIL prevede un’ora di geografia “standard” in italiano e una in inglese con insegnante madrelingua) nella scuola secondaria di primo grado e alla prima occasione ho proposto ai miei alunni di 2A di scrivere un articolo di giornale tutti insieme.

La call for paper della rivista ci invitava a parlare di mondi animali partendo dall’impatto che l’uomo ha avuto sulla vita di questi sotto innumerevoli punti di vista: esercitando su di loro il proprio potere, imponendo delle regole, ma anche rendendoli divini, usandoli per fini scientifici, cercando incessantemente una relazione e punti di incontro tra i due mondi.

Ed è proprio quello su cui abbiamo deciso di lavorare come classe.

Il nostro, infatti, si presenta come un lavoro a metà strada tra il mondo degli umani e quello degli animali, laddove questi si incontrano.

Ci siamo dati un appuntamento con gli animali ... continua a leggere

torna su

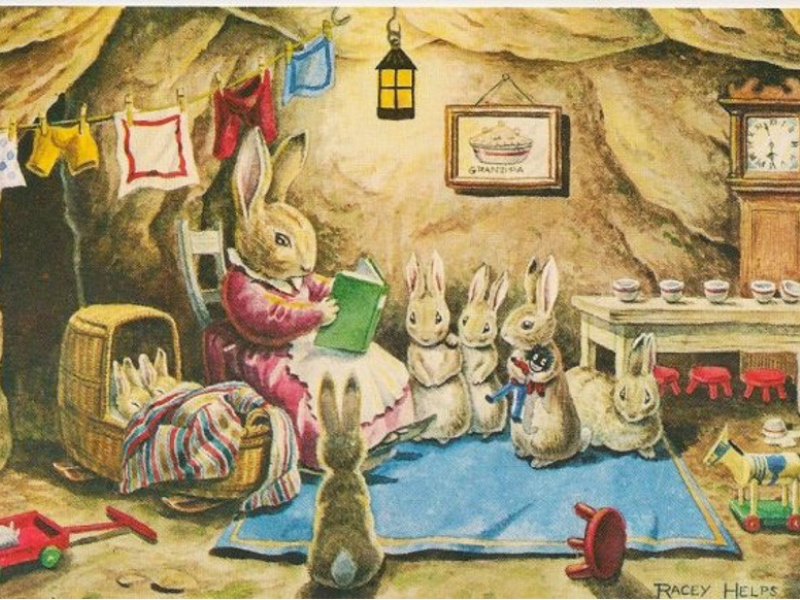

«L’animale-uomo si è appropriato, nella notte dei tempi, del potere sugli animali, li ha addomesticati, schiavizzati, ma anche mitizzati o caricati di significati negativi. Al tempo stesso ha preso a raccontarli, a rappresentarli, a farne oggetto di scienza e di sapere», nonché di educazione. Non solo nella tradizione italiana, ma – si può affermare con certezza – da sempre e ovunque l’essere umano ha elaborato e trasmesso la propria esperienza attraverso la narrazione. In particolare, il racconto del mondo animale ricorre in ogni capitolo della vicenda umana e nel tempo muta il proprio rapporto con l’essere narratore e il significato che riveste. Questo coinvolge diverse esperienze umane che sono parte integrante della formazione di ogni persona (il linguaggio, la memoria, domande esistenziali e così via). Dunque, si comprende come le possibilità offerte da questi spunti siano estremamente varie e diramate, tuttavia sono premesse doverose, poiché già da queste poche righe emerge il potere educativo di tale azione.

Come accennato in precedenza, anche la tradizione italiana è affollata di racconti sul... continua a leggere

torna su

La scrittura e la composizione musicale rappresentano due arti estremamente affini, tanto che spesso si influenzano a vicenda, fino a fondersi. Basti pensare alla partitura e al libretto di un’opera teatrale: due elementi che non possono prescindere l’uno dall’altro e che, nel processo di creazione artistica, vengono costantemente rimaneggiati affinché si fondano armonicamente in uno che li comprenda entrambi. Esistono poi brani ispirati apertamente a opere letterarie, come In der Nacht di Schumann, che mima il racconto ovidiano di Ero e Leandro. E non mancano romanzi la cui struttura si rifà a precisi schemi musicali, come è spiegato approfonditamente da altri saggi di questa raccolta. Scrittore e compositore, insomma, possono trovarsi in stretta relazione e, in generale, hanno molto in comune: demiurghi di arti parallele, si trovano entrambi alle prese con una materia duttile, capace di creare mondi, siano essi fatti di parole o di note.

Non c’è da stupirsi, allora, che un autore assuma il punto di vista di un musicista per tra... continua a leggere

torna su

Non è difficile, per il lettore delle prime opere di Vitaliano Trevisan, constatare la presenza di un tratto stilistico ricorrente: la narrazione è in prima persona, in un monologo interiore costruito attraverso ripetizioni ossessive. Ricorrono, inoltre, le trascrizioni delle angosciose manie del protagonista, il tema del doppio-specchio, la fuga, l’invettiva politica, la critica ai falsi valori borghesi e democristiani, lo sfondo della città di Vicenza, le tinte gotiche della narrazione, la scomparsa, la morte sulla scena; con Andrea Gialloreto, si può iniziare constatando che «l’azione letteraria che [a Trevisan] preme avviare si definisce ancora entro i parametri del modernismo novecentesco e concerne la dialettica tra soggettività in crisi e istanza (auto)biografica». I primi scritti di Vitaliano Trevisan sono una fedele e delirante trascrizione della «finitudine senza infinito» a cui ogni essere umano è condannato per nascita: una tensione che scaturisce «da un disagio, da una sofferenza, da una crisi […] dei rapporti tra letteratura e mondo» e che lo ... continua a leggere

torna su

La predominanza dell’opticentrismo nella cultura occidentale ha da sempre esercitato una grande influenza nel modo di rappresentare il legame tra soggetto e mondo. Nella tradizione letteraria, la tendenza a enfatizzare la vista come strumento cognitivo primario e razionale, attraverso il quale gli esseri umani percepiscono e comprendono la realtà che li circonda, ha reso le descrizioni e le metafore visive il mezzo fondamentale per narrare storie e costruire significati. Tuttavia, questa centralità assegnata alla rappresentazione del visibile implica una gerarchizzazione che svaluta o marginalizza altri modi di conoscere e di rappresentare. Se infatti il visibile è considerato presente, stabile e significativo, tutto ciò che è al di fuori di questa logica è relegato all’assenza, all’indeterminazione o all’insignificanza e quanto di più sfugge alla piena presenza e chiarezza della vista è la realtà sonora:

«In effetti, la sonorità è naturalmente caotica mentre la visibilità è naturalmente cosmica. La virtù cosmica del visibile si impone a noi poic... continua a leggere

torna su

La presente ricerca intende indagare la preminenza dell’elemento acustico e la tensione acusmatica nel testo di Rumori o voci di Giorgio Manganelli. Dopo aver ipotizzato il ruolo di “attrice in scena” della voce, si indaga il ritmo della sintassi manganelliana per mezzo delle riflessioni di Gillo Dorfles in Discorso tecnico delle arti, e degli studi di Henri Meschonnic. Il ruolo della voce è analizzato in relazione alle analogie che la struttura testuale in cui è immersa intrattiene con le strutture degli «accadimenti musicali» presi in considerazione da Manganelli nelle interviste radiofoniche con Paolo Terni.

La tensione tra forma e significato che costruisce la materia letteraria espande la propria produttività nell’arte musicale. Nel tentativo di una commistione nell’analisi delle due arti, il punto di partenza del lavoro è rappresentato da Una profonda invidia per la musica, in cui Paolo Terni ha riportato la trascrizione delle conversazioni radiofoniche in cinque puntate che realizzò tra il 14 e il 18 luglio 1980 insieme a Giorgio Manganelli. Nelle conversazioni lo scritt... continua a leggere

torna su

Il presente contributo, seguendo i suggerimenti e le sollecitazioni innescate dagli studi relativi alla contaminazione strutturale tra musica e romanzo, si propone di analizzare il romanzo calviniano Se una notte d’inverno un viaggiatore in relazione e confronto con i principi della composizione seriale, riferendosi in particolare al serialismo integrale proposto da Pierre Boulez. Per quanto possibile, in conformità con l’assunto della specificità di ciascun media e linguaggio artistico, gli elementi e le tecniche di composizione utilizzati da Italo Calvino nella scrittura di questo romanzo “in serie”, verranno accostati in dialogo metaforico ai criteri di estetica e tecnica musicale della musica seriale. La ricerca si focalizzerà sugli scritti teorico-tecnici e le considerazioni prodotte da Boulez durante e successivamente l’esperienza ai Ferienkurse di Darmstadt.

Dopo aver presentato le ragioni teoriche e le ricadute strutturali a livello dei piani narrativi del modello combinatorio dell’ultima scrittura di Calvino (inaugurata con il discorso preparato in occasione del ciclo di conferenze tenut... continua a leggere

tag: letteratura, musica, Pierre Boulez

torna su

1. Introduzione

L’obiettivo di questa ricerca consiste nel comprendere se la sezione Mottetti all’interno del secondo libro montaliano possa celare un legame concreto con l’omonima forma musicale, e se tale rapporto possa svolgere una funzione semantica nel contesto non solo di singole liriche, ma anche dell’insieme dei componimenti di questa parte della raccolta. Sebbene Montale sia legato in particolar modo al teatro d’opera, tale ipotesi non sembra del tutto priva di realtà se si considera la dimestichezza che l’autore poté vantare con la musica, dapprima come (quasi) esordiente baritono e in seguito quale critico musicale per il “Corriere della Sera”. Inoltre, senza ricordare qui che le prime prove poetiche di Montale sono proiettate verso un orizzonte musicale, è stato rimarcato come la presenza della musica si avverta anche nell’andamento sinfonico delle Occasioni e in precedenza già di Ossi di seppia. Si procederà pertanto a un’analisi specifica di vari mottetti, in primis di quelli in cui sembra di poter ravvisare la duplice linea melodica che carat... continua a leggere

tag: Eugenio Montale, letteratura, musica

torna su

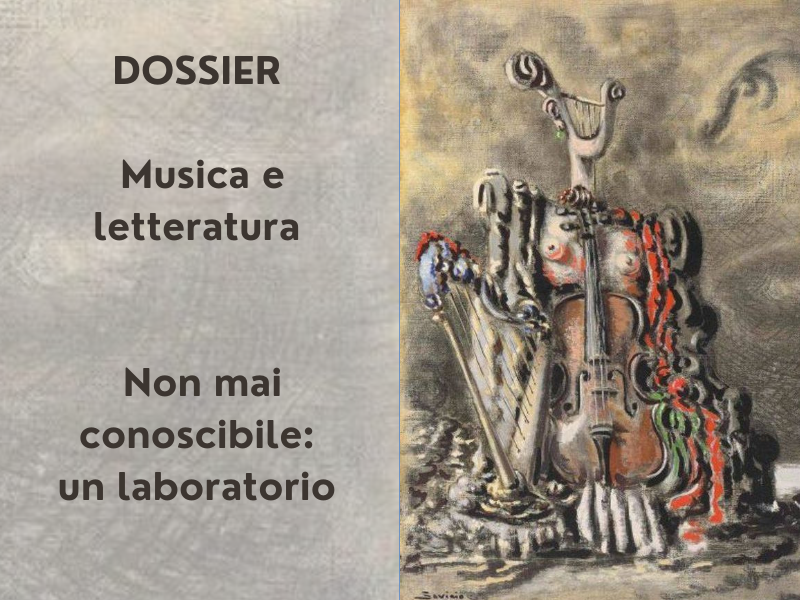

Si apre il sipario, la musica comincia, attrice della rappresentazione; anzi, protagonista, nonché regista e sceneggiatrice. Essa rapisce e travolge, è una forza incontenibile, che possiede e investe chi la ascolta; non è possibile addomesticarla, né provare a contenerla. Non è azzardato definire la musica come il grande tema che emerge nelle opere di critica musicale di Alberto Savinio e Giorgio Vigolo, i quali, tra passione, paura e ammirazione nei confronti di essa, l’hanno esaltata, descritta e indagata.

Con esperienze, formazioni e punti di vista diversi, entrambi hanno scelto in particolare la musica come oggetto della loro produzione, anche se spesso le loro impressioni su di essa divergono radicalmente. Entrambi restano convinti che non sia possibile giungere a una definizione essenzialistica di un’arte in movimento continuo come la musica, chiamata infatti da Savinio «l’Arte Non Mai Conoscibile»:

La sola definizione che si addica alla musica è la Non Mai Conoscibile. E non senza ragione. La non conoscibilità della musica è la ragione della su... continua a leggere

tag: AlbertoSavino, Giorgio Vigolo, letteratura, musica

torna su

1. Introduzione.

La musica è protagonista nell’opera e nella vita di Italo Svevo: lo stesso Svevo è un musicista dilettante e al suo violino dedica molte pagine affettuose e ironiche. Nei romanzi risuona la musica, in una fitta trama di riferimenti alla musica operistica, alla musica da camera, alle canzoni popolari e alle romanze da salotto. Alcuni capitoli dei romanzi sveviani offrono elementi per esplorare il carattere di un personaggio: la musica spesso arriva dove non arrivano le parole, e viene percepita come un evento che lascia una traccia significativa. Più volte è la musica, il linguaggio universale, a creare piattaforme di contatto tra i personaggi; è il tema della musica ad affiorare in modo preponderante soprattutto nella loro caratterizzazione, nei loro rapporti e nel loro destino; ed è, infine, una certa relazione con la musica a contraddistinguere la figura femminile sveviana nei suoi tratti più profondi. L’intento di queste pagine è analizzare, rispettando l’ordine di composizione dei romanzi, i modi e le forme con le quali lo scrittore racconta i primi avvicinamenti dei protagonisti ai... continua a leggere

tag: italo svevo, letteratura, musica

torna su

«Che il pensiero della musica non abbia mai abbandonato Savinio risulta, con tutta evidenza dalla frequenza e dai modi con cui essa si palesa nella sua opera letteraria.» Sulle orme di questa intuizione di Mila De Santis, leggendo le opere di Alberto Savinio con il filtro della musica, si rende evidente che per Savinio essa rappresenti un mezzo per potenziare la sua narrativa.

Alberto Savinio (1891 - 1952) enfant prodige del pianoforte, formatosi come musicista in Grecia e poi a Monaco - «non è un compositore che si confronta con la letteratura e neppure uno scrittore che si diletta di musica: è piuttosto, come è risaputo, un artista dai molti, diversi, interconnessi linguaggi, che con la musica intrattenne tuttavia un rapporto complesso, fatto di attrazione e di repulsione, di amore e disillusione.»

Egli stesso, in una illuminante testimonianza che si legge nel catalogo della galleria Levi di Milano, autodichiara la sua continua disponibilità a molte arti - musica, letteratura, pittura - e a molte attitudini mentali, molti interconnessi linguaggi.

«Io ho chiara... continua a leggere

tag: AlbertoSavino, letteratura, musica

torna su

Questo numero di “Bibliomanie” ospita, nella sezione “Didactica”, una sequenza di interventi dedicata alla Non Mai Conoscibile – cioè alla musica, così come la definì Alberto Savinio – e alle sue presenze, ma anche ai suoi ammanchi, alle sue distanze, ai suoi modi di restare inafferrabile e sfuggente al peso dei significati, degli oggetti e dei referenti che compongono l’esperienza della scrittura, in prosa e in versi.

Si tratta di nove interventi, risultanti dall’attività di un laboratorio che si è tenuto settimanalmente, per lo più il mercoledì sera, tra febbraio e giugno 2023, nelle aule bolognesi di Piazza Scaravilli, le uniche aperte dopo il tramonto. Il laboratorio è stato ideato e sostenuto, con coraggio ammirevole, da alcune studentesse e studenti di un mio precedente corso magistrale di Prosa e generi narrativi del Novecento, tenuto nel 2022 e intitolato, appunto alla Non Mai Conoscibile. Al laboratorio hanno partecipato circa una trentina di persone: studentesse e studenti triennali e magistrali, dottorandi, dottori di ricerca, laureati e giovani studiosi. Persone che h... continua a leggere

torna su

a. Panoramica

Questo studio propone un’analisi delle biografie di artisti contemporanei (film e documentari) in ambito cinematografico, prendendo in esame una rassegna specializzata nel genere biopic, a partire dal titolo programmatico e mai cambiato: il Biografilm Festival.

Inaugurata nel giugno 2005, la rassegna bolognese giungerà nel 2024 alla ventesima edizione. Fin dagli esordi ha presentato programmi dedicati alla celebrazione di “vite” distintesi per eccezionalità in ogni ambito antropologico: spettacolo, musica, scienze, sport, difesa dei diritti umani. Riservando un’attenzione via via crescente alle relazioni tra arti figurative e cinema, con nuove sezioni create a questo scopo.

Un’evoluzione inevitabile, a causa dell’interesse di un pubblico sempre più “emancipato” sull’argomento; cui fa da controcanto un’offerta incrementata di film biografici o autobiografici su vita e opere di artisti nostri coevi.

La ricerca si concluderà tentando una disamina delle reciproche interazioni tra cinematografia e visual art. E f... continua a leggere

torna su

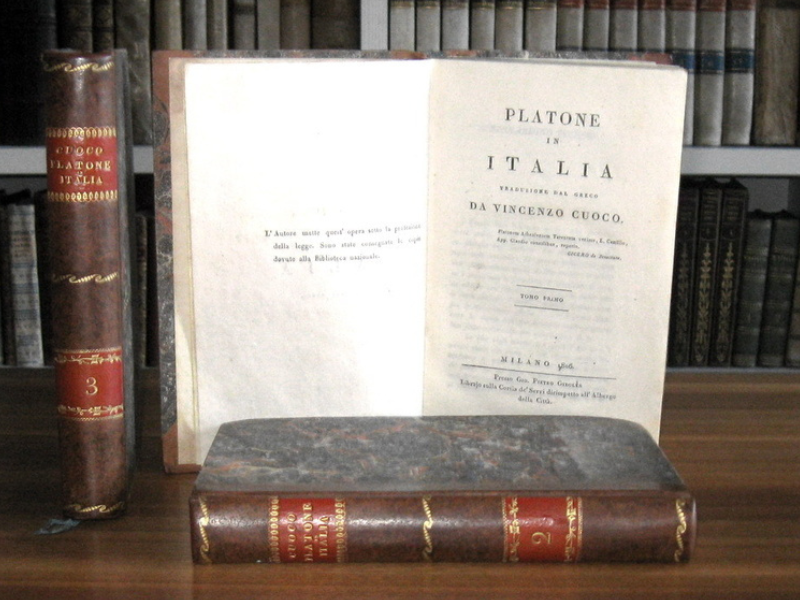

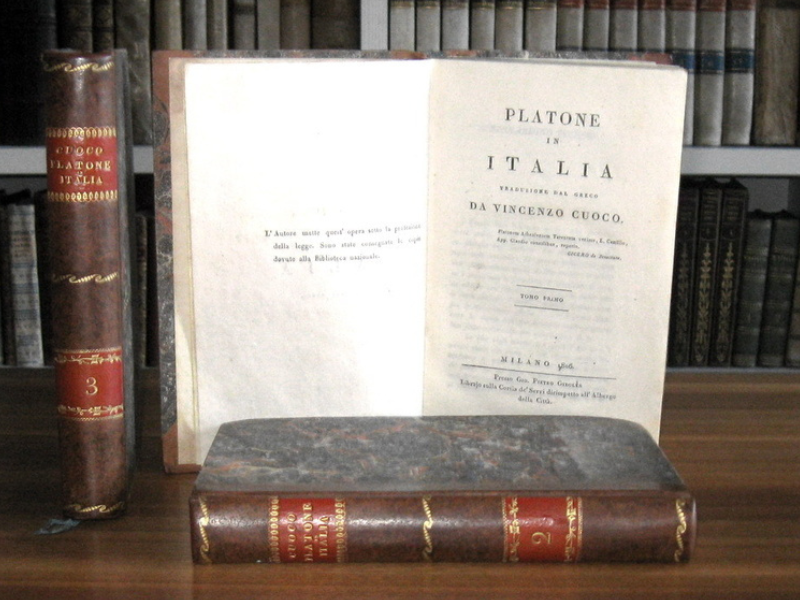

La letteratura è una specie di laboratorio che ci permette di elaborare e d’interrogarci su dilemmi morali, talvolta in modo estremo, esagerato. […] Se si suicidasse un nostro amico, saremmo molto turbati e cercheremmo di capire le ragioni del suo atto, e benché molti ritengano che in letteratura lo stesso gesto possa essere affrontato alla leggera, io lo considero con la gravità che avrebbe nella vita reale. […] Vorrei incoraggiare a prendere i personaggi con la massima serietà, proprio come si farebbe con una persona in carne ed ossa. I personaggi di un romanzo non sono burattini, hanno diritto di essere rispettati.

pedro miralles weekend

stetson straw cowboy hats

outlet geox spaccio online

custom nfl jersey

borse y not al 70 di sconto zalando... continua a leggere

tag: amore, letteratura, Vincenzo Cuoco

torna su

Il fatto deplorevole è che almeno il novantacinque per cento dell’umanità campa in modo più o meno soddisfacente o disastrato, secondo i casi, senza il minimo interesse per le fughe di Bach, per l’a priori sintetico di Immanuel Kant o per l’ultimo teorema di Fermat (la cui soluzione recente è un punto luminoso nel Kitsch dominante di questa fine secolo). Prigioniera della logorante routine della sopravvivenza materiale, dei figli da partorire e da crescere, l’umanità considera queste cose (quando ne ha la pur minima consapevolezza) come un gioco più o meno ozioso o un lusso evidente, irresponsabile o diabolico nelle sue conseguenze. Di qui le immagini negative dello scienziato pazzo, dell’artista matto o del metafisico che cade nel pozzo. È incontestabile che, per quasi tutta la specie homo sapiens sapiens, la fede mondiale attuale sia il calcio. Le melodie del liscio o del rock esaltano, commuovono e consolano centinaia di milioni di persone per le quali una sonata di Beethoven sarebbe sinonimo di noia. Se potessero votare liberamente, i m... continua a leggere

torna su

Si è soliti affermare che una organizzazione sociale emerge e si sviluppa quando un gruppo di persone, superato il nomadismo, si aggrega in base a valori consolidati, su un territorio considerato proprio dalle medesime e su esso permangono in modo coeso e stabile; infatti, la comunità presuppone dei soggetti e tende a produrre un insieme di regole che ne disciplinano almeno la disponibilità e la gestione dei beni, le attività svolte all’interno e nell’interesse degli individui o del gruppo nonché i rapporti intersoggettivi primari, funzionali alla sopravvivenza e consolidamento della comunità.

Tale tipo di disposizioni, originariamente condivise dalla comunità oppure imposte da qualche soggetto dominante, giungono a prospettare degli organi, inizialmente eventuali e saltuari, poi stabili e riconosciuti come estrinsecanti una autorità funzionale – poi progressivamente specializzata – a gestire i rapporti tra singoli o tra chi compone i possibili vari gruppi all’interno della comunità.

Questa giunge così a produrre quelle regole che prefigurano la condotta... continua a leggere

torna su

Non altrettanto altrove, quanto nel mestiere di insegnante, si ha a che fare con le piante dei piedi.

Già, quelle che ci reggono in postura verticale, travagliato progresso dell’evoluzione, che ha avvicinato la nostra parte nobile, il cervello, al cielo… quelle che si stampano sull’arenile, segnando una dietro l’altra il nostro cammino, prima che l’onda le cancelli…

... continua a leggere

torna su

Nella mia esperienza d’insegnamento - per quanto breve - ho potuto constatare più volte la difficoltà che gli studenti trovano nell’usare il vocabolario, strumento che invece di essere, come dovrebbe, il miglior "amico", il "compagno fidato" delle guerre della traduzione, diventa un “nemico”, qualcosa da cui guardarsi, fonte spesso di errori e di lunghe inutili ricerche. I motivi di questo atteggiamento sono certo molteplici, ma di fondo mi pare ci sia la totale disabitudine già all’uso del vocabolario di italiano, un vero “sconosciuto”. Saranno i limiti imposti al “peso-libri”, i “tetti di spesa”, o più banalmente la sempre maggiore pigrizia degli studenti, stimolata dall’uso del computer e del suo deleterio correttore automatico, sta di fatto che quasi nessun ragazzo adopera più il vocabolario, neppure quando in classe deve sostenere la prova di italiano.

... continua a leggere

torna su

Negli scenari della contemporaneità si manifestano e vengono a contatto differenze ed alterità che necessitano di una costante meditazione e di una coscienziosa mediazione. L’agenzia formativa scuola si colloca fra i più importanti scenari deputati ad accogliere la multivocalità culturale e gli insegnanti sono chiamati a recitare un ruolo primario nella gestione delle diversità.

... continua a leggere

torna su

In “Lisbon story” (1994) Wim Wenders ci mostra un ossuto Rudiger Vogler che parte alla ricerca dell’amico regista. Dopo una serie di avvenimenti apparentemente avventurosi per quella sorta di candido stupore che la vita conserva agli occhi ancora fanciulleschi di Wenders, lo trova errabondo in Lisbona intento con una piccolissima videocamera alle spalle, a girare immagini mai viste e mai montate. Le uniche immagini vive sono quelle che nessuno mai conoscerà, rimanendo così intatte e senza manipolazioni. I nodi della cinematografia wendersiana vengono così allo scoperto. Da un lato l’impossibilità di fare il cinema, conclusione a cui era giunto molto prima Godard, e dall’altro l’impossibilità di vivere senza.

... continua a leggere

torna su

Quando sento vivi gli occhi

degli allievi su di me,

quando cerco d’entrar nei loro cuori

come un uccello ferito e smarrito

... continua a leggere

torna su

Faccio un cartoccio dei miei libri amati, quelli che oggi parlano per me, e vado a fare una lezione ai futuri insegnanti. Mi è stato chiesto di far capire a chi insegnerà discipline classiche l’importanza della cultura contemporanea e lo spazio da dedicare al novecento.

In realtà molti di loro già insegnano e debbono solo ottenere quel lasciapassare, quella patente che li strutturi definitivamente come docenti.

Che dire, che non suoni falso, inutile, obsoleto?

... continua a leggere

torna su

Pare innegabile che le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi rappresentino ancor oggi - alba plumbea ed amara del terzo Millennio - per ogni persona non insensibile al ricco e multiforme divenire della cultura occidentale un capolavoro tanto magnifico quanto famoso, un vero e proprio mito musicale, tanto che a qualcuno (probabilmente) la nostra scelta di riproporle come fondamento per un percorso didattico interdisciplinare potrà sembrare un po’ troppo facile, se non addirittura banale

... continua a leggere

torna su

Dalle colonne del quotidiano “La Repubblica”, Umberto Galimberti ha accusato a più riprese la classe insegnante di allontanare – colpevolmente, assurdamente… – le emozioni dall’aula, di apparire, dietro la cattedra, come un gruppo di statue di cera, di confondere l’obiettività col distacco.

... continua a leggere

torna su

Fëdor Michajlovich Dostoevskij è unanimemente riconosciuto come uno dei massimi ingegni della letteratura europea del XIX secolo. Nato a Mosca nel 1921 da una famiglia aristocratica decaduta e di modeste condizioni economiche, viene iscritto, appena quindicenne, alla Scuola Superiore del genio militare di Pietroburgo.

... continua a leggere

torna su

Da molti anni, oramai, insegno “Storia contemporanea” ed altre discipline storiche nell’Università di Bologna - presso la Facoltà di Magistero ch’è divenuta poi Facoltà di Scienze della Formazione - e nell’Accademia militare di Modena. In questa fase della mia lunga quanto appagante parabola didattica e scientifica, mi sta davvero a cuore esporre una sintetica riflessione sull’attività da me svolta confrontandomi con migliaia e migliaia di studenti.

... continua a leggere

torna su

All’interno di un’attività didattica, il “notturno” si presta a molteplici modalità di trattazione; collegamenti interdisciplinari e approfondimenti possono permettere, inoltre, un discorso più ampio, di taglio pluriennale, che accompagni la classe a cui ci si rivolge attraverso gli anni.

... continua a leggere

torna su

Dicesi che Machiavelli fosse in Roma quando nel 1515 uscì in luce l'Orlando Furioso

... continua a leggere

torna su

Gustave Flaubert costituisce certamente una delle figure determinanti nella storia del romanzo moderno: è un fatto che ben cinque dei sei libri ch’egli pubblica in vita sono diventati classici imprescindibili per ogni biblioteca e, soprattutto, per la “biblioteca mentale” di ogni studioso di cose letterarie

... continua a leggere

torna su

Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos nacque ad Amiens nel 1741. Appartenente ad una famiglia dell’alta borghesia, con qualche pretesa di nobiltà, ricevette un’educazione completa, in una prestigiosa accademia della provincia

... continua a leggere

torna su

In un’intervista in cui gli si chiedeva se, a suo modo di vedere, era possibile insegnare la letteratura, Roland Barthes rispose: "non c’è altro da insegnare. Perché la letteratura è fino al ventesimo secolo una mathesis: un campo di sapere completo, che mette in scena, attraverso testi molto diversi tra loro, tutti i saperi del mondo in un momento determinato"

... continua a leggere

torna su

La mandragola è una pianta mediterranea che identifica una radice antropomorfa dalla quale, anticamente, si estraevano sostanze ritenute magiche e afrodisiache: un vero e proprio toccasana contro la sterilità

... continua a leggere

torna su

Sono note le riserve espresse in generale sul ’500 e in particolare sul Castiglione da parte di Francesco de Sanctis, il quale – all’incrocio degli assi risorgimentale e romantico – scorgeva nella letteratura del XVI secolo un pericoloso scollamento tra la perfezione della forma e la sterilità del pensiero

... continua a leggere

torna su

Qualche tempo fa ho ascoltato una ragazza parlare alla televisione. Aveva quattordici anni, e uno di quei visi affinati e dolorosi, che suscitano l’inutile pietà e tenerezza degli adulti. Non era difficile immaginare che aveva avuto un’infanzia chiusa e incerta. La interrogavano intorno al Cuore, e le parole che uscivano da quella giovane bocca

... continua a leggere

torna su

È nel clima culturale del VI sec. a.C. – com’è noto – che si insedia la nascita della razionalità scientifica e filosofica, nonché l’inizio della contrapposizione fra mythos e logos; ma, se da una parte la ragione impone che la verità risponda ai princìpi d’identità e di non contraddizione, condannando l’ambivalenza del linguaggio mitico e simbolico, dall’altra deve riconoscere come essa sia refrattaria alla rigorosa, algida schematizzazione logica

... continua a leggere

torna su

Lo studio delle opere del Guicciardini è relativamente recente: queste, infatti, cominciarono a circolare solo dopo la sua morte; in vita egli fu noto esclusivamente come uomo politico, non come scrittore. Tale fama fu alimentata da lui stesso, che non volle dare alle stampe nessun testo, se non la Storia d’Italia, terminata poco prima della morte – l’opera sarà pubblicata integralmente solo nel 1564. L’aristocratico fiorentino scriveva essenzialmente per se stesso, specie onde riflettere e chiarirsi le idee

... continua a leggere

torna su

In quel tempo, il caso volle che io scoprissi un libercolo, edito dalla Sansoni nel 1939, intitolato Storia romana in versi. Aprii il volumetto, in verità sdrucito e mal messo, e iniziai a leggere… lessi tanto, lessi molto, ed era così piacevole che quel libretto me lo portai a casa e l’ho ancora nella mia libreria, tutto rilegato in color verde, come la famosa tendina della libreria di Stardi del libro Cuore

... continua a leggere

torna su

La modernità si apre con un colpo di scena. Come nella commedia classica un’agnizione cambia le carte in tavola, ma, diversamente che in quella, dove era funzionale a ristabilire lo status quo ante, adesso essa definisce una situazione dagli effetti imprevedibili e potenzialmente drammatici: l’artista e il suo lettore borghese sono fratelli (Ipocrita lettore, mio simile, fratello). La diagnosi spazza via quasi un secolo di idealismo romantico

... continua a leggere

torna su

Si potrebbe parlare per ore di Roma, della cultura che l’ha attraversata, degli artisti che l’hanno amata, proclamandola città eterna. Si potrebbe, ma sarebbe superfluo – o peggio, scontato – perché Roma è tuttora fulcro di quella cultura, fertile di autori, oggetto-soggetto di opere letterarie e non solo

... continua a leggere

torna su

A distanza di anni o, meglio, di secoli, i prodotti dello spirito umano concedono l’illusione di lasciarsi allogare in categorie latamente comprensive e di rifluire docilmente nelle classi tassonomiche richieste da qualsivoglia processo di canonizzazione. Criteri di semplificazione, approssimazione, schematizzazione paiono allora costruire la sostanza stessa del comprendere (cum prehendere) umano, che poi non è altro che lo sforzo di trarre relazioni di senso nell’apparente disordine delle cose; al punto che non è chiaro se l’urgenza di catalogazione, anziché rispondere alla struttura dell’essere, non rimandi piuttosto a un qualche difetto della nostra complessione gnoseologica. Come che sia

... continua a leggere

torna su

Il positivismo rappresenta, secondo diversi autorevoli studiosi, un tentativo di rispondere alla gravissima crisi che colpì e funestò la politica, la società e la cultura europee dopo la Rivoluzione francese. Esso si pone, da un lato, come una critica radicale della cultura della Restaurazione, dall’altro come la ricerca di un ordine politico basato sull’innovazione tecnico-scientifica e capace, nel contempo, di assicurare il progresso e l’ordine sociali. Tale orientamento speculativo e ideologico costituisce perciò l’aspirazione a una pur graduale laicizzazione della società

... continua a leggere

torna su

A che serve studiare arti e letterature oggi? E, soprattutto, a chi serve? Molti, troppi studenti sono persuasi che tale impegno sia per loro del tutto inutile, che i “monumenti” che gli insegnanti si ostinano a far studiare loro siano irrimediabilmente obsoleti. Per di più, ardua intrapresa è convincere i giovani del nostro tempo entropico, frenetico e violento che la tradizione culturale d’Europa è ancora assolutamente, sorprendentemente attuale

... continua a leggere

torna su

Ho pensato molto su come iniziare il nostro incontro di oggi, e mi sono detta: perché non parafrasando una celebre dedica ai giovani che Denis Diderot, uno dei due direttori dell’Encyclopédie, aveva usato nella sua Interpretazione della natura (1753-1754), un’opera - fra l’altro - assolutamente pertinente con il tema che affronteremo?!

... continua a leggere

torna su

Nell’odierna occasione vorrei soffermarmi su una sezione di questo lavoro: lo studio e il confronto condotti su tre antologie del triennio, in riferimento a come esse affrontano il ‘900. Le antologie selezionate per tale ricerca sono state scelte sulla base di una serie di interviste condotte ad insegnanti di triennio di scuola superiore appartenenti all’ADI (Associazione degli italianisti, sezione didattica) e provenienti da città diverse; ne è risultato che i libri di testo tra loro più adottati erano: l’antologia curata da Romano Luperini, quella di Armellini-Colombo e, infine, quella coordinata da Ezio Raimondi

... continua a leggere

torna su

L’aneddotica relativa alla biografia di Kafka racconta come questi avesse fatto ridere tutti i suoi amici leggendo loro, per la prima volta, il capitolo iniziale del Processo. Nondimeno l’acquisizione della comicità dell’arte kafkiana da parte dei suoi esegeti è stata lenta e piena di riserve. Eppure è così. Lo spazio della narrazione kafkiana è lo spazio di una barzelletta vista dall’interno, è lo spazio privo di dimensioni da cui è preclusa ogni possibilità di distacco. E senza prospettiva la comicità si trasforma nell’orrore dell’insensatezza

... continua a leggere

torna su

Il Novecento italiano si apre con un periodo di declino dell’attività editoriale, che raggiunge i suoi minimi nel 1905, per poi riprendere a crescere nel decennio antecedente all’esplosione del primo conflitto mondiale. [...]Com’è noto, l’invenzione della stampa risale alla metà del Quattrocento; Johann Gutenberg di Magonza, orafo di professione, nel 1448 iniziò a produrre libri adottando la tecnica di stampare con caratteri mobili di metallo anziché tramite un blocco unico di legno o di metallo: questa la sua rivoluzionaria intuizione. Dopo la metà del secolo

... continua a leggere

torna su

Navigare è un verbo dagli infiniti significati e se il web diventa l’alto mare aperto, le sorprese stanno in agguato. Cliccando www. letteraturadimenticata.it, si apre repentinamente la pagina di un sito ricco di studi interessanti. In particolare Maria Enrica Carbognin si è dedicata al Giornalino di Vamba o meglio alle radici culturali di un genere a cui si rivolsero anche gli scrittori più “seri”. A lei va la mia più profonda gratitudine per avermi aperto file vivaci e colorati. Dicono che i ringraziamenti si debbano scrivere alla fine. Ma chi ben comincia, è a metà dell’opera

... continua a leggere

torna su

1698 Pierre-Louis Moreau de Maupertuis nasce a Saint-Malo (in Bretagna), figlio maggiore di Étienne-René, ex corsaro e ora ricco membro della locale Camera di commercio, di recente nobilitato da Luigi XIV.

1714-1716 Studia presso il collegio parigino di La Marche, frequentato sessant’anni prima da Nicolas Malebranche (1638-1715).

1717 Trascorre un periodo in Olanda. Si dedica a studi di musica e di matematica

... continua a leggere

torna su

L’Ottocento fu l’epoca d’oro della storia e l’età della maturità della storiografia; da alcuni, con maggiore enfasi, fu addirittura celebrato come “il secolo della storia”. In precedenza una prodigiosa “rinascita” di studi e d’interesse per la disciplina si registra nel Cinquecento, che va quindi collocato su un ideale podio. Dopo reiterati tentativi di aggiramenti, puntualmente respinti e coronati da fragorosi insuccessi, alla storia vengono finalmente aperti i cancelli dell’Accademia; insediandosi in pianta stabile nelle Università, diventa materia d’insegnamento nei curricula e nei percorsi di formazione dei giovani delle classi dirigenti. Da Gottinga, negli anni ‘70 del secolo dei lumi, per poi passare il testimone dell’iniziativa a Berlino nella prima parte dell’Ottocento, prende avvio e si sviluppa il moto riformatore delle Università, s’introduce il metodo del seminario e, colà, si rinnovano la storiografia e i suoi metodi ad opera della benemerita “scuola storica tedesca”

... continua a leggere

torna su

Non possediamo documenti “storici” che testimonino direttamente la condizione della donna nell’epoca arcaica. Tutto quello che conosciamo di questo periodo che va dall’VIII secolo a.C. fino agli inizi del V ci giunge dalle rappresentazioni vascolari e dalla letteratura. Le prime, specialmente per i periodi più antichi, coincidono con le pitture che troviamo sugli enormi vasi ritrovati nelle necropoli ateniesi del Ceramikon e del Dypilon. In esse ricorrono spesso scene funerarie in cui le donne accompagnano con il loro pianto rituale il defunto. Al di là di queste scene, e delle eroine o dee della mitologia che riecheggiano le storie comunque note dalla tradizione epica e lirica, le uniche altre presenze femminili che campeggeranno soprattutto a partire dal VI secolo nelle rappresentazioni vascolari simposiastiche, sono etere e comunque ancelle o donne di condizione servile.

Fondamentale è dunque la ricostruzione del ruolo femminile che possiamo ricomporre grazie alla tradizione epica. Nei poemi epici, e nell’Iliade in particolare, gli eroi-guerrieri, signori di popoli (wanakes), sono animati nelle loro azioni da un’unica forza: la ricerca dell’onore (timé) per il riconoscimento “sociale” della loro areté, il valore individuale. Si tratta di una tipica “società di vergogna”, come ci ricorda E.R. Dodds, in cui i valori e le prospettive che formano l’immagine che il guerriero ... continua a leggere

torna su

La noia è un gran brutto affare per un professore. “Mi riprometto di cambiare ogni anno percorso, programma ecc.ecc.” Buoni propositi, certo. Ma la lotta per la sopravvivenza si impone sovrana non solo ad Acitrezza e la ‘creatività tecnologica’ dei file accumulati servirà senz’altro a qualcosa nella rincorsa affannosa di spiegazioni, verifiche e programmi. Poi accadono incontri che ti ridestano il gusto, quel pizzicore di ricerca mai sopita, che ti fa spalancare gli occhi sui testi degli autori e i volti imploranti dei tuoi ragazzi. Un professore universitario di storia dell’agricoltura lo scorso anno si è accorto che gli studenti copiavano. Bella scoperta! Capita anche a te nell’alto dei cieli accademici. Ha deciso allora di cambiare metodo. Ha preso la raffigurazione del quadro del Buon governo di Ambrogio Lorenzetti e glielo ha piazzato sotto gli occhi. “Che cosa vedete?” Dopo dieci minuti di inevitabile imbarazzo (del tipo, il prof. è impazzito e non ha voglia di spiegare), i più eruditi copioni hanno avanzato prestigiose ipotesi critiche e da lui sono stati immediatamente zittiti. “Non cosa vi hanno detto di vedere! Che cosa vedete voi!?”All’improvviso, ridestati da un lungo torpore, le giovani promesse agrarie si sono sbizzarrite e hanno visto tutto, anche quello che il professore non era riuscito a scorgere. All’esame non hanno copiato. Incredibile dictu. Vuoi vedere che funziona?

Sono entrata nell’attuale III B d... continua a leggere

torna su

È uscito il bando della terza edizione del Master di comunicazione storica dell’università di Bologna che scadrà il 20 settembre 2013.

La concezione dei master universitari è quella di offrire competenze e attività che non sono presenti nei corsi di laurea, ma soprattutto la funzione dei master è quella di professionalizzare i suoi partecipanti, favorendone l’immissione nel mondo del lavoro.

Nel 2009, quando è stata avviata la prima edizione, sono stati interpellati dirigenti di alcune tra le più grandi aziende dell’industria culturale: network televisivi, case editrici, case di produzione cinematografiche e documentarie, fondazioni, musei pubblici e privati. La domanda che è stata loro rivolta era: quali competenze dovrebbe possedere una persona che viene assunta da voi? Che tipo di personale vi serve? Tutti concordavano su una preferibile formazione umanistica, ma richiedevano un quadro di competenze informatiche, organizzative e pratiche che un neolaureato non possiede. Da qui è nata l’idea di abbinare il percorso di studi umanistici con l’informatica e con gli elementi di gestione delle imprese culturali. Il master rilascia il titolo di Esperto in Comunicazione storica, ma nella pratica formiamo una figura di umanista digitale le cui attività sono rivolte alla public history.

Nei nostri corsi l’attività teorica è ancorata all’attività pratica con numerose ore di laboratorio, poiché è preminente sviluppare abili... continua a leggere

torna su

Vico scrisse un’autobiografia (Vita di Giovanbattista Vico scritta da se medesimo) fra il 1725 e il 1728. Molte delle notizie riguardanti la sua vita sono tratte da questo libretto, improntato – variatis variandis – su un modello letterario inaugurato, si sa, da Sant’Agostino.

Fin qui tutto bene. Ma chi è Gian Battista Vico? Non me ne voglia la Fondazione a lui intitolata che annovera tra gli obiettivi precipui quello della divulgazione del pensiero filosofico dello storico napoletano, ma per i miei ospiti mattutini delle aule liceali “il signor Gian Battista Vico che nacque in Napoli l’anno 1670” è un illustre sconosciuto. Che sia il nome di una via? In effetti, anche scandagliando a fondo i testi riformati, di lui rimangono tracce appena visibili: un brano incomprensibile tratto dai Principi della Scienza Nuova, un commento inutilmente snello che invita il docente con l’ansia di finire il programma ad un triplo salto mortale verso gli autori che contano. I quali, a dire il vero, da Hegel, a Comte, a Foscolo, a Manzoni e a Leopardi, gran parte delle loro riflessioni le devono a lui.

Afoso pomeriggio estivo. Piace sempre rovistare tra le occasioni; emergono come d’incanto tre libricini verdi per le Edizioni Paoline nella collana intitolata “Maestri”. L’incipit conta. Altroché se conta. Tanto da farti decidere di acquistare un vecchio libro che costa solo due euro.

“Imperciocchè, fanciullo egli fu spiritosissimo, e... continua a leggere

torna su

Le persone, a differenza delle macchine, non possono essere assemblate da altri. Hanno certamente il diritto di ricevere stimoli e aiuti, ma in definitiva non possono esimersi dal partecipare al loro processo educativo, in accordo a una nuova visione di paideia, secondo cui la conoscenza si rigenera nella mente degli allievi.

In anni in cui è maggiormente vivo il rischio che la scuola assomigli sempre più ad un Mc Donald, gli insegnanti a operai di una catena di montaggio e gli alunni a panini pre-confezionati, può tornare di attualità il lavoro di John G. Nicholls e Theresa A. Thorkildsen, Reasons for Learning, opera che, già nel lontano 1995, metteva in guardia dai pericoli del totalitarismo culturale.

Il testo dei due studiosi americani si inserisce nel lungo e fecondo dibattito intercorso tra pedagogia tradizionale e pedagogia progressista riguardante le tecniche d’insegnamento. La prima si concentra sulla chiarezza espositiva, sull’apprendimento a tappe e sulla ripetizione sistematica di prove e verifiche, reputando indispensabile il momento valutativo per attestare l’effettivo grado di preparazione; l’attenzione è centrata sul compito (task leadership), grazie al quale viene favorito il controllo del rendimento.

Al contrario, la teoria pedagogica progressista focalizza il proprio interesse sulla componente socio-emotiva dell’alunno (socioemotional leadership), stimolando toto corde la sua voglia di apprendere e la sua curi... continua a leggere

torna su

Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, La Bella addormentata nel bosco sono i film più conosciuti a livello mondiale da bambini e adulti. I cartoni della Disney, infatti, fin dalle prime generazioni, hanno coinvolto sia grandi che piccoli, facendoli entrare in un mondo fiabesco, che però, nel corso degli anni, è molto cambiato. Infatti, come la società e gli stereotipi al suo interno si sono trasformati, anche il mondo Disney ha seguito tale mutazione, rappresentando la realtà da un punto di vista non più solo fiabesco, bensì reale.

Ciò che in particolare emerge e rispecchia il cambiamento della società nelle nuove animazioni è la condizione sociale e psicologica della donna. Dal ’900 ad oggi la Disney ha prodotto un vasto repertorio di film, mettendo appunto in evidenza la posizione della donna che, al contrario di diversi anni fa, non è più influenzata dalle scelte dall’uomo, ma agisce e pensa in maniera autonoma. Può ad esempio essere presa in considerazione la giovane Rapunzel che, nel film d'animazione Rapunzel (2010), si pone in netto contrasto con la Raperonzolo del film a disegni animati che ha come protagonista la famosa Barbie. Infatti, Rapunzel, al contrario di Raperonzolo, agisce per ottenere la propria libertà. E’ pertanto una donna che si ribella alla sua condizione di prigioniera, ma ciò che soprattutto è stato modificato in ... continua a leggere

torna su

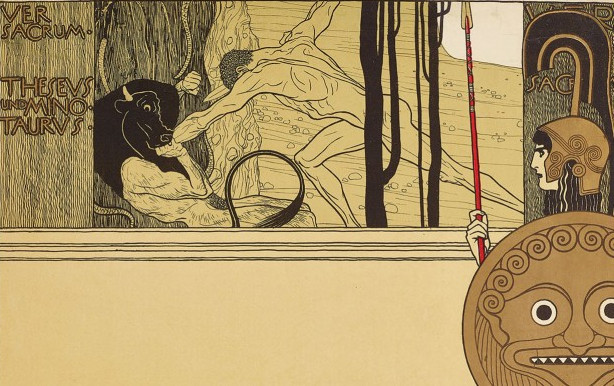

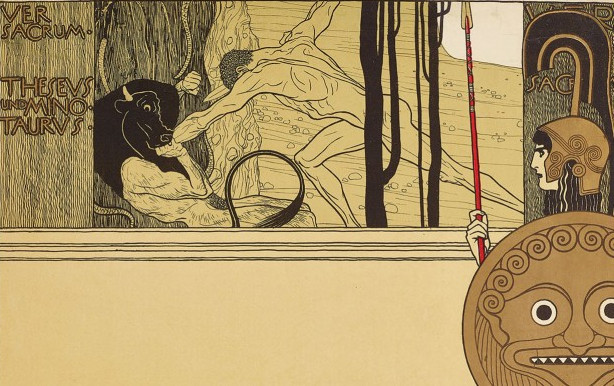

Nel contesto così complesso e tragico del Novecento europeo, la letteratura e le arti si sono profondamente rinnovate in ogni loro aspetto e l’umanità ha maturato una diversa visione del mondo. Il Novecento è d’altronde il secolo che più è vicino alla nostra modernità, e mi è parso interessante notare come, in quest’epoca di sofferto rinnovamento, questo spirito di innovazione creativa non si sia basato esclusivamente sulla pura inventiva, ma anche sulla reinterpretazione di un modello che ha accompagnato la creazione artistica dai tempi più remoti dell’umanità: la riflessione mitica. L’imitazione o emulazione della classicità che, in maniera più o meno evidente, aveva sino ad ora accompagnato la stesura di opere che si rifacevano al passato mitologico della cultura europea, ha ceduto il posto a una rilettura più esistenziale, polemica, che deriva soprattutto da un nuovo approccio di natura antropologica al Mito. Su questo si basa il mio percorso: su tre diverse riflessioni mitiche a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, tra l’Austria imperiale di Gustav Klimt e l’Italia del secondo dopoguerra di... continua a leggere

tag: Cesare Pavese, joyce, Novecento

torna su

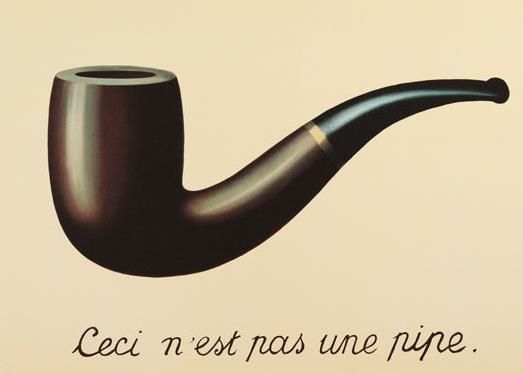

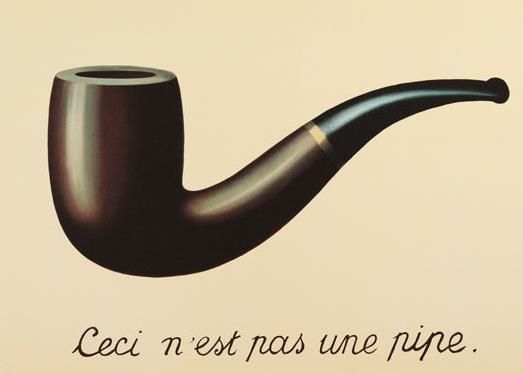

La lingua è uno strumento di comunicazione fondamentale per l’uomo, che non solo lo rende unico rispetto ad ogni altro essere vivente, ma che viene anche utilizzato in ogni ambito della vita quotidiana. Antica ma al tempo stesso moderna, la lingua conserva espressioni, vocabolario e grammatica della tradizione passata, ma è sempre disposta a cambiare e a rinnovarsi per soddisfare nuove esigenze. La mia analisi linguistica esplora la creazione ‘Neolingua’ in 1984 che George Orwell utilizza come strumento di controllo del pensiero nella società totalitaria qui descritta, e l’importanza del linguaggio e della comunicazione nei campi di concentramento (attraverso l’esperienza concentrazionaria di Primo Levi) unitamente al problema della convenzionalità del linguaggio nell’opera La trahison des images (René Magritte, 1928).

Nell’appendice finale del romanzo di George Orwell ritroviamo uno studio approfondito sul ruolo della Neolingua, che nel corso della storia viene solamente accennato. Before we concentrate on the role of Newspeak in the book “1984”, I would like to introduc... continua a leggere

torna su