Gli ottant’anni mancati di Arnaldo Picchi. Ripensando a un amico vero, fra memorie incisive, progetti in fieri e bibliomanie

Davide Monda, Gli ottant’anni mancati di Arnaldo Picchi. Ripensando a un amico vero, fra memorie incisive, progetti in fieri e bibliomanie , «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 57, no. 19, giugno 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.11404

L’ignorante è non solo zavorra, ma pericolo della nave sociale.

Cesare Cantù, Attenzione! Riflessi di un popolano, 1871

L’ignoranza è una condizione perfetta. Ed è comprensibile che chi ne gode non voglia uscirne.

Emil Cioran, Quaderni, 1957/72 [postumo, 1997]

De Quincey comprese che il compito della sua vita era l’evocazione dell’ombra. L’ombra conteneva in sé divinità antiche e cancellate, divinità ancora viventi, sentimenti augusti e abbietti, sensi di colpa, rimorsi, ricordi, presentimenti, tesori sontuosi e oscuri; ed egli doveva portarla alla luce, rappresentarla in grandi figure musicali e irraggianti, che avrebbero lasciato un’eco indefinita nell’animo dei suoi lettori.

Pietro Citati, Il male assoluto, 2000

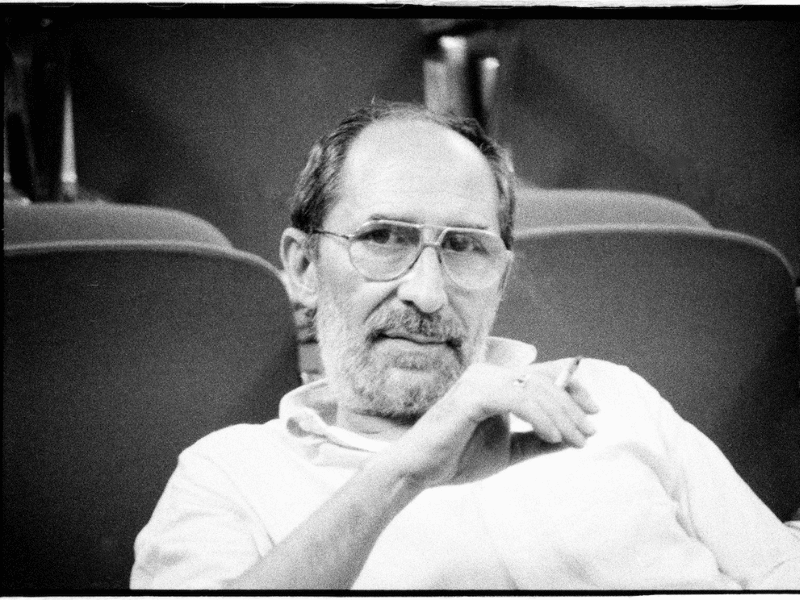

Non è davvero semplice – né, per naturali ragioni, granché piacevole – tratteggiare in maniera concisa un’immagine a un tempo adeguata ed efficace di quel che ha rappresentato Arnaldo Picchi (1943-2006) per la mia persona; come che sia, proverò a cimentarmi nell’intrapresa, soffermandomi in prevalenza su quegli aspetti del nostro legame virtuoso che credo possano contribuire, in qualche misura, alla ricostruzione della sua parabola intellettuale, poietica ed esistenziale tout court.

Specie onde fornire qualche coordinata certa, mi sembra opportuno ricordare che ci siamo conosciuti tanti anni fa nella libreria Palmaverde, un locus insieme amoenus e terribilis magistralmente orchestrato per molti lustri da Roberto ed Elena Roversi, che rappresenta a pieno titolo – è risaputo – un capitolo di rilevanza determinante nella cultura italiana ed europea del secondo Novecento.

Ricordo nettamente che Picchi discuteva animatamente con Roversi circa i tempi e i modi dell’allestimento dell’Enzo re: tale fervido, infaticabile travaglio creativo trovò, come si sa, un coronamento magnifico nel memorabile spettacolo del ’98, di cui Arnaldo andò giustamente fiero sino alla fine. Dopo quell’annus mirabilis, c’incontrammo abbastanza spesso, sia da Roversi sia altrove: studi universitari, biblioteche, teatri, caffè.

Compresi, o meglio mi sembrò di comprendere ben presto che Picchi detestava ogni perdita di tempo: con me, considerando le mie competenze – reali o presunte che fossero, poco importa –, amava discutere di storia delle idee, e, più in generale, di storia della cultura, dal Rinascimento a Testori ed oltre; nonché di didattica delle arti, un àmbito del sapere che – come i suoi allievi più perspicaci certo non ignorano – lo coinvolse e, forse, lo ossessionò costantemente.

Nell’ultimo anno (il 2006), gli incontri con Picchi si fecero sensibilmente più assidui e, soprattutto, ancor più densi di pensiero e di emozioni, vale a dire d’impegno intellettuale e di trasporto affettivo. Rammento perfettamente alcune sue espressioni eloquenti: «Mi piace molto parlare con te»; «Ma vediamoci più spesso, diamine!»; «Negli ultimi tempi, sei una delle persone che frequento più spesso, e più volentieri».

A sèguito di una mia richiesta in merito alle ragioni della sua attenzione alla mia attività di storico e didatta della civiltà letteraria europea – un’attenzione, si capisce, che poteva soltanto arricchirmi e gratificarmi –, Arnaldo mi disse a chiare lettere che aveva riconosciuto in taluni miei scritti, oltreché nella mia persona, un’inquietudine radicale quanto pressoché ineffabile, analoga a quella che animava – e affliggeva – il suo inarrestabile, travaglioso ricercare nei milieux teatrali.

Mentre si ragionava di storia della cultura moderna e di didattica delle scienze umane (dalla letteratura all’iconografia teatrale e oltre), si scoprivano diverse passioni profonde pienamente condivise. Mi limito qui ad evocare qualche nome: il “crudele” Machiavelli drammaturgo; il Racine più perfetto ed angoscioso; la musica barocca francese, con particolare, insistito riferimento al misterioso Monsieur de Sainte-Colombe, a cui s’è ispirato anche Pascal Quignard nel fortunato Tutte le mattine del mondo; un Settecento ove Illuminismo, giacobinismo e occultismi di varia natura riuscirono, come per prodigio, a convivere fruttuosamente; lo splendore poetico-retorico e la portentosa erudizione (tutti puntualmente traditi, ahinoi, da centurie di teatranti di cattiva lega…) evidenti nel Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand o nel Cardinal Lambertini di Alfredo Testoni; e ancora, un certo Pirandello, quello oltremodo problematico, insidioso e sfuggente delle pièces più tarde, su cui Arnaldo s’interrogò parecchio; l’Eduardo De Filippo più lucido, rigoroso ed emancipato dai pur deliziosi limiti imposti dal contesto partenopeo; la “Scuola delle Annales“: era evidente, in lui, una fervida ammirazione per la lectio, perspicace quanto ambiziosa, di Lucien Febvre; la corrente iconologica cresciuta attorno al Warburg Institute; il Ginzburg metodologo della storia.

Specialmente onde superare alcuni problemi, tanto di comprensione quanto di rappresentazione, propri dell'”Arcangeli-Morandi” roversiana, Arnaldo Picchi s’immerse toto pectore per tutta la sua ultima estate – da giugno a settembre inoltrato – nello Chef-d’oeuvre inconnu di Honoré de Balzac, un racconto ponderato e, non di rado, venerato da artisti e intellettuali del calibro di Hugo, Zola, Picasso, Croce, Pavese, Italo Calvino, Jacques Rivette e tanti altri. Egli aveva riletto e ristudiato accanitamente questo testo, tanto breve quanto ricco d’idee e suggestioni, nell’edizione rizzoliana da me curata: era persuaso, in effetti, che le faticose certezze e, in special modo, le perplessità radicali, pressoché paralizzanti di Frenhofer – il mitico protagonista del racconto, un genio insieme tardo-rinascimentale e modernissimo – potessero dischiudergli aspetti rilevanti, decisivi del serrato e doloroso dibattito sorto fra l’insigne pittore petroniano (Giorgio Morandi) e il non meno valente critico d’arte (Francesco Arcangeli), uno scontro che Roberto Roversi aveva rievocato, nel suo dramma, con penetrante, inesorabile intelligenza e, nel contempo, con singolare fedeltà alla “realtà effettuale”.

Testimonianza magnifica e pregnante di queste sue approfondite, originalissime riflessioni estive sul testo balzachiano è un ampio saggio, che si può leggere nel numero 7 di “Bibliomanie”, rivista di ricerca umanistica e orientamento bibliografico fondata da Roversi e da me vent’anni or sono, la quale – si parva licet componere magnis – tenta con fiduciosa solerzia ancor oggi di seguire l’alto esempio lasciato da “Officina” e da “Rendiconti”.

Conviene forse rammentare che a “Bibliomanie” Picchi – ch’era fra l’altro membro egregio del suo Comitato scientifico – ha generosamente offerto consigli e orientamenti preziosissimi, miranti in special modo a potenziare e raffinare quegli aspetti didattici che, come si notava dianzi, tanto gli stavano a cuore. E non mi sembra invero scorretto interpretare in tal senso la dedica che Arnaldo volle anteporre alla copia delle Raccomandazioni all’amico più giovane ch’ebbe la squisitezza di donarmi: «A Davide Monda, perché le amicizie diventino armi da battaglia. Ar 15.6.06».

S’impongono due parole, a questo punto, sul rapporto che sussisteva tra Arnaldo e Roberto Roversi, con il quale ho dialogato in maniera regolare, operosa e spesso (per me, beninteso) illuminante quasi ventiquattro anni. È noto a tutti gli allievi e a gran parte dei lettori più fedeli che Picchi ha meticolosamente ripubblicato e superbamente commentato (per i tipi di Pèndragon) le più celebri e apprezzate pièces teatrali roversiane: oltre all’indimenticabile Enzo re già menzionato, ricordiamo La macchina da guerra più formidabile (2002), Unterdenlinden (2002), Il crack (2004) e, infine, La macchia d’inchiostro (2006), al cui protagonista – Paul-Louis Courier, un eccentrico e, per certi versi, sconcertante militare, ellenista e polemista vissuto fra Sette e Ottocento – Arnaldo era particolarmente legato.

Picchi mi ha confessato a più riprese che in Roberto Roversi, in questo nobile decano della poesia italiana a un tempo inflessibile e liberalissimo, egli vedeva un maestro, anzi il maestro par excellence; ma mi ha rivelato altresì che, pur frequentandolo con assiduità fedele e affettuosa da quasi quarant’anni, viveva non di rado con una certa qual ansia gli incontri con lui, e in particolare quelli in cui desiderava presentargli nuovi spunti, progetti possibili o lavori già compiuti, ma a lui ancora ignoti: temeva costantemente, fra il resto, di deludere le aspettative – severe, esigenti, talvolta pressoché incontentabili – di quell’impeccabile homme de lettres che peraltro, intuita ben presto e con lucidità superba la sua straordinaria vis poietica, tanto lealmente lo aveva sostenuto nel suo percorso di crescita culturale ed artistica, e che, nel 2006 più che mai, nutriva piena fiducia in lui – in primis nella sua capacità di creare (o ricreare) personaggi, ambienti, temi e problemi in maniera sempre originale e coinvolgente.

Mi pare indubitabile che Roversi e Picchi avessero parecchi punti in comune: dall’amore assoluto, disinteressato, inestinguibile per il proprio “mestiere” all’attenzione effettiva e premurosa per i giovani di cui decidevano di aver cura; dall’attrazione, insieme infuocata e vigilatissima, per le storie cariche di simboli, riflessioni filosofiche ed engagement etico-civile alla concezione complessiva della letteratura e del teatro, che intendevano entrambi non solo come un’incomparabile, efficacissima “educazione sentimentale”, ma anche come un’eccellente forma di educazione civica, e persino come la miglior scuola possibile per il libero cittadino europeo, di oggi e di domani.

Desidero aggiungere infine, con buona pace di quanti non cessano di sottolineare, variatis variandis, gli aspetti più duri, spigolosi e complessi del loro carattere, che a me entrambi sono apparsi, in ogni circostanza, autentici galantuomini, veri aristocratici della cultura e dello spirito.

In verità, ho sempre veduto e vissuto questi due grandi uomini, disposti a donarsi anima e corpo alle cause in cui credevano, come personaggi dotati di rigore, finezza, delicatezza e (persino) di tenerezza sostanziali, qualità oggi rarissime e, talora, amaramente rimpiante, specie da chi – come me – si è formato, per limitarmi all’ambiente bolognese, sotto l’egida saggia, sapiente, progettuale di maestri del respiro, della raffinatezza e dell’humanitas di Giuseppe Caputo, Nicola Matteucci, Liano Petroni, Corrado Rosso ed Ezio Raimondi.

***

II. Roberto Roversi

Come posso in questo momento [l’ultima stesura risale ai primi mesi del 2007], scrivo alcune righe soltanto, con la testa e il cuore, mentre vorrei scriverne cento; per dire, subito, che avevo con Picchi un’amicizia durata e risaldata con il passare aspro o talvolta tumultuoso della vita.

Alludo a quel genere di amicizia che si riesce ad acquisire, a volte, fra uomini-soldati, quando la fiducia reciproca e un affetto di ferro aiutano molto nel corso dei combattimenti. Là dove non si può scherzare.

Ecco (e parlo per me), Picchi non scherzava; anche se spesso sapeva, e riusciva, a sorridere; ma soprattutto era sereno e profondo, dentro all’inquietudine di una mente che sempre, e sempre, era in moto.

In questa occasione di ricordi buoni e di giusta celebrazione – non tradendo il modo in cui l’ho inteso, verificato, sorpreso e fiduciosamente ammirato –, voglio dire che lo vedevo (ascoltavo) entrare dentro a un testo, una pagina, un’intera commedia o tragedia, come se entrasse a piedi scalzi in una galleria (dove transitano anche auto, cupe e veloci, strisciando nell’aria) e scomparisse via via nel buio.

Poi, mi sembrava di vederlo uscire dall’altra parte con una lancia in pugno, avendo perforato il buio del testo.

Sforzo e sorpresa, attenzione acuita e indugi fin quasi al dolore. Occhio, orecchio, mente.

Il chiarore appena raggiunto con quella fatica garantiva la possibilità di meglio intendere il testo, con più fruttuosa sorpresa.

Il sentimento, anche.

Altri avranno chiarito, meglio e in dettaglio, gli specifici meriti e gli aspetti del lavoro di Picchi; io vorrei aggiungere questo, a mio modo, e cioè che l’ho visto mille volte scaricare con pazienza ordinata, dopo un diluvio, un’arca di Noè in cui gli animali di ogni genere erano le parole; non avendo dimenticato niente nella stiva più umida e tenebrosa; inesausto nel rapporto quasi viscerale con ogni testo affrontato; sempre impegnatissimo a carpire l’ordinato o tumultuoso defluire delle parole, delle voci, ancora grondanti di pioggia.

A me Picchi manca, e molto; ma credo manchi, e molto, anche al teatro, alla scuola, alle idee che si muovono, e che lui era infaticabile nel coltivare affinché non si spegnessero.

Ad apertura del suo La iena di San Giorgio di Gualberto Niemen leggo: «è necessario scrivere un commento, un midrash, per ogni aggettivo sorprendente che compare in un testo».

Questo era Picchi, il lavoro di Picchi.

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2024 Davide Monda