Legami Ancestrali – Riflessioni archeologiche sull’interazione umana con il regno animale

Maria Luisa Conforti, Legami Ancestrali – Riflessioni archeologiche sull’interazione umana con il regno animale, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 57, no. 22, giugno 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.11466

1. Introduzione: una simbiosi antica.

Nella vastità del nostro percorso, il legame con il regno animale ha assunto una natura intricata e multiforme. Dal periodo preistorico fino all’epoca contemporanea, gli animali hanno occupato una posizione centrale all’interno del tessuto culturale, spirituale ed economico delle nostre società. In tutte le loro manifestazioni, hanno costituito un punto di connessione essenziale tra l’umanità e l’ambiente circostante, contribuendo a definire l’essenza della nostra condizione. Nel corso dei millenni, l’uomo ha esercitato una supremazia nei confronti delle altre specie, sottoponendole a pratiche di addomesticamento, caccia, allevamento e, non di rado, venerazione. Questa relazione si è manifestata attraverso una molteplicità di forme, dalle rappresentazioni artistiche ai racconti mitologici, dalle attività quotidiane alle speculazioni filosofiche.

Abbiamo imparato a osservare e interagire con gli animali, sviluppando nuove strategie di sopravvivenza e aumentando la loro capacità di adattamento ambientale, evidenziando così la natura complessa e bidirezionale della loro domesticazione. Da queste interazioni simbiotiche, entrambe le specie hanno tratto vantaggio: loro hanno ricevuto protezione e alimentazione, mentre gli esseri umani hanno ottenuto risorse vitali come nutrimento e forza lavoro. Un aspetto fondamentale di questa influenza reciproca riguarda le tecniche di allevamento che hanno influito fortemente sulle dinamiche collettive, generando nuove modalità di convivenza e collaborazione, un rapporto che ha plasmato significativamente le prime società agricole. Tali pratiche hanno contribuito alla crescita demografica e alla formazione di comunità stabili e articolate.

Tuttavia, al di là delle tradizionali distinzioni tra umano e animale, il panorama archeologico e scientifico attuale offre un’opportunità senza precedenti per esplorare le varie sfaccettature di questo rapporto ancestrale. Attraverso lo studio dei reperti archeozoologici, delle antiche testimonianze culturali e delle più recenti scoperte, possiamo gettare uno sguardo approfondito sulla complessità delle interazioni passate e sulle implicazioni che queste hanno avuto e continuano ad avere sulla nostra comprensione del mondo e di noi stessi.

2. Alle origini della caccia: le prime prove.

La caccia è una delle attività più dibattute nella cronologia umana. Se in origine costituiva una necessità imprescindibile per la sopravvivenza delle comunità preistoriche, accompagnata da un intimo legame e rispetto verso il mondo animale, nel tempo ha subito un’evoluzione completa. Da attività indispensabile, è diventata progressivamente marginale, assumendo il carattere di svago e, in epoche più recenti, di sport. È anche una delle prime modalità attraverso cui l’uomo ha affermato il proprio dominio. Contestualmente, si è sviluppata un’ideologia di superiorità, volta a legittimare il suo ruolo di unico padrone del pianeta e degli esseri viventi che lo popolano. Nel suo percorso evolutivo, è passato dall’essere un cacciatore legato ai ritmi della natura a un predatore capace di controllare e sfruttare ogni risorsa dell’ambiente circostante (Lovato & Zengiaro, 2017).

Le prime testimonianze di attività venatoria organizzata risalgono al momento di transizione tra il Pliocene e il Pleistocene (intorno ai 2,58 milioni di anni fa), epoca cruciale nello sviluppo storico umano, durante la quale i nostri antenati iniziarono a elaborare tecniche per procurarsi il cibo. Le azioni degli ominidi non si limitavano a semplici atti di predazione, ma richiedevano una pianificazione considerevole e la cooperazione tra i membri del gruppo. Utilizzavano strumenti litici1 per abbattere animali di maggiori dimensioni, capacità che consentì loro di sfruttare al meglio i beni disponibili. La dieta carnivora ha svolto un ruolo essenziale nel percorso evolutivo, non solo da un punto di vista nutrizionale, ma anche nell’incremento delle abilità cognitive e sociali. La sua inclusione ha fornito sostanze che hanno contribuito all’aumento delle dimensioni del cervello e alla riduzione dell’apparato digerente, permettendo un maggiore investimento energetico nelle funzioni cerebrali. Questo cambiamento ha stimolato anche la produzione di utensili sempre più sofisticati che non solo migliorarono l’efficacia della caccia, ma contribuirono anche a una varietà di attività correlate (Bunn, 2001).

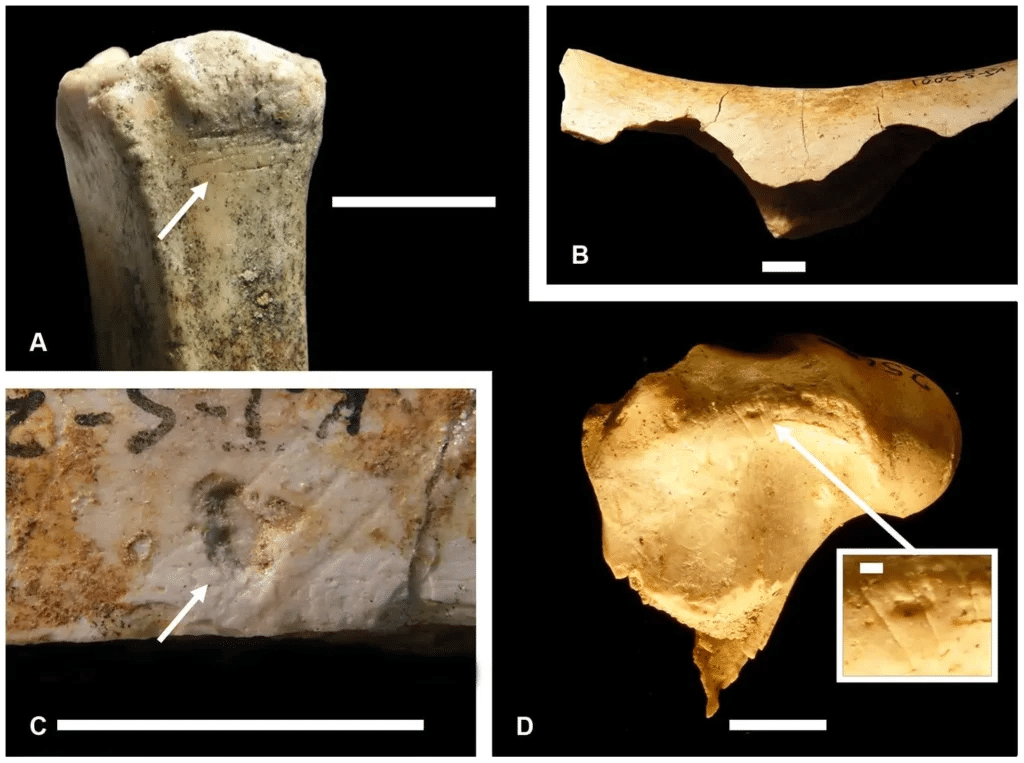

Ricerche archeologiche recenti sulla persistenza della carnivoria nel genere Homo suggeriscono che le tecniche di macellazione furono sviluppate molto prima di quanto precedentemente ipotizzato. Uno studio condotto a Kanjera South (Kenya) ha identificato resti faunistici e manufatti in pietra risalenti a circa 2 milioni di anni fa. L’analisi approfondita delle ossa ha rivelato incisioni e fratture caratteristiche di queste azioni, indicando un uso avanzato degli strumenti. I dati sono stati confrontati con quelli derivanti da contesti moderni o da sperimentazioni, confermando che gli ominini (sottogruppo degli ominidi che comprende gli esseri umani in senso moderno e i loro antenati diretti più vicini) possedevano già notevoli conoscenze nella pratica della macellazione. L’evidenza suggerisce che il consumo di carne non fosse casuale, ma costituisse una componente essenziale della dieta. La scoperta non solo retrodata l’inizio dell’impiego di questo alimento, ma solleva anche nuovi interrogativi sulle dinamiche sociali e ambientali che hanno guidato la nostra evoluzione (Ferraro et al., 2013).

Le indagini sui fossili ossei, in particolare sui segni lasciati dai carnivori e sulle scalfitture prodotte dagli strumenti in pietra, hanno permesso di ricostruire come i primi appartenenti alla nostra specie accedevano alle risorse animali. In passato si riteneva che i grandi predatori fossero i primi a consumare la carne, relegando gli antenati umani a semplici opportunisti dediti allo scavenging (sciacallaggio). Tuttavia, recenti ricerche hanno evidenziato che molte incisioni precedentemente attribuite ai denti erano in realtà il risultato di processi naturali, suggerendo che gli ominidi avessero spesso accesso prioritario alle carcasse. La distribuzione delle tracce, più frequenti sulle estremità delle ossa che sulle parti carnose, indica infatti che i carnivori siano intervenuti solo in un secondo momento. Ulteriori conferme provengono dall’analisi delle fratture e dei segni di percussione, che attestano una frantumazione intenzionale delle ossa lunghe mediante attrezzi litici, implicando una strategia attiva di sfruttamento. Nonostante alcune sovrapposizioni tra morsi animali e tagli da utensili, non emergono prove di una competizione diretta e sistematica per l’accesso alle prede. Al contrario, gli ominidi sembrano aver avuto la possibilità di sfruttare completamente la carne prima dell’intervento di altri predatori, suggerendo che la caccia fosse una strategia più comune dello sciacallaggio (Domínguez-Rodrigo & Barba, 2006). Questo comportamento avrebbe richiesto un’elevata capacità di adattamento e una profonda familiarità dell’ambiente, finalizzati a massimizzare l’acquisizione degli alimenti.

Una delle scoperte più significative riguarda l’uso di manufatti litici da parte dell’Australopithecus afarensis2 per il consumo della carne e l’estrazione del midollo, attestato già 3,39 milioni di anni fa. Nel sito di Dikika (Etiopia) sono state ritrovate ossa fossili di animali con tracce di lavorazione e percussione, indicativi dell’uso di una primordiale strumentazione per la macellazione. Questi elementi sono stati analizzati e confrontati con quelli prodotti da processi naturali, come il calpestamento e le abrasioni causate da pietre, ma la loro morfologia corrispondeva a quella tipica delle lacerazioni effettuate con utensili affilati. Questo ritrovamento porta indietro di circa 800.000 anni il loro primo impiego rispetto alle precedenti evidenze che si limitavano a circa 2,6 milioni di anni fa. La capacità di adoperare strumenti così avanzati rappresenta un incremento significativo nelle facoltà cognitive e manuali dei nostri antenati, fornendo nuove prospettive sulle origini della cultura umana (McPherson et al., 2010).

Un altro aspetto fondamentale è la coevoluzione tra i nostri antenati e altre specie, evidenziando come la selezione esercitata dai primi esseri umani abbia influenzato lo sviluppo stesso delle prede. Questo contesto ha stimolato innovazioni tecnologiche e comportamentali, come la cooperazione nella caccia, che si rivelò essenziale per la cattura di grandi prede, e la suddivisione del lavoro all’interno dei gruppi, favorendo una maggiore specializzazione nei compiti. Le pressioni selettive potrebbero aver favorito la diffusione del genere Homo, permettendogli di colonizzare una varietà di ambienti e di sviluppare società sempre più complesse, affrontando condizioni climatiche difficili e competendo con nuovi tipi di carnivori e onnivori (Stiner, 2002).

Queste ricerche offrono una visione dettagliata e integrata delle prime pratiche di caccia, dimostrando come esse abbiano giocato un ruolo fondamentale nel progresso del comportamento umano. Le prove archeologiche suggeriscono che non si trattava solo di una necessità per la sopravvivenza, ma rivestiva un ruolo determinante nello sviluppo delle capacità degli ominidi, influenzando profondamente il loro adattamento.

3. Tracce di vita: le pitture rupestri.

Le prime testimonianze figurative dell’interazione umana con il mondo animale emergono dalle profondità delle grotte, dove l’arte rupestre ci racconta storie attraverso la riproduzione di queste creature selvatiche. Non si tratta di semplici immagini naturalistiche, ma portano con sé significati simbolici profondi e complessi, fornendo un’opportunità unica per comprendere le credenze, le pratiche culturali e la visione del mondo delle società preistoriche. Le pareti di questi luoghi, sparsi in Europa ma anche in altre regioni del mondo, fungono da tela per una straordinaria galleria, dove una varietà di forme prende vita, trasmettendo una narrazione visiva dell’esistenza e dei pensieri di queste popolazioni (Clottes, 2016).

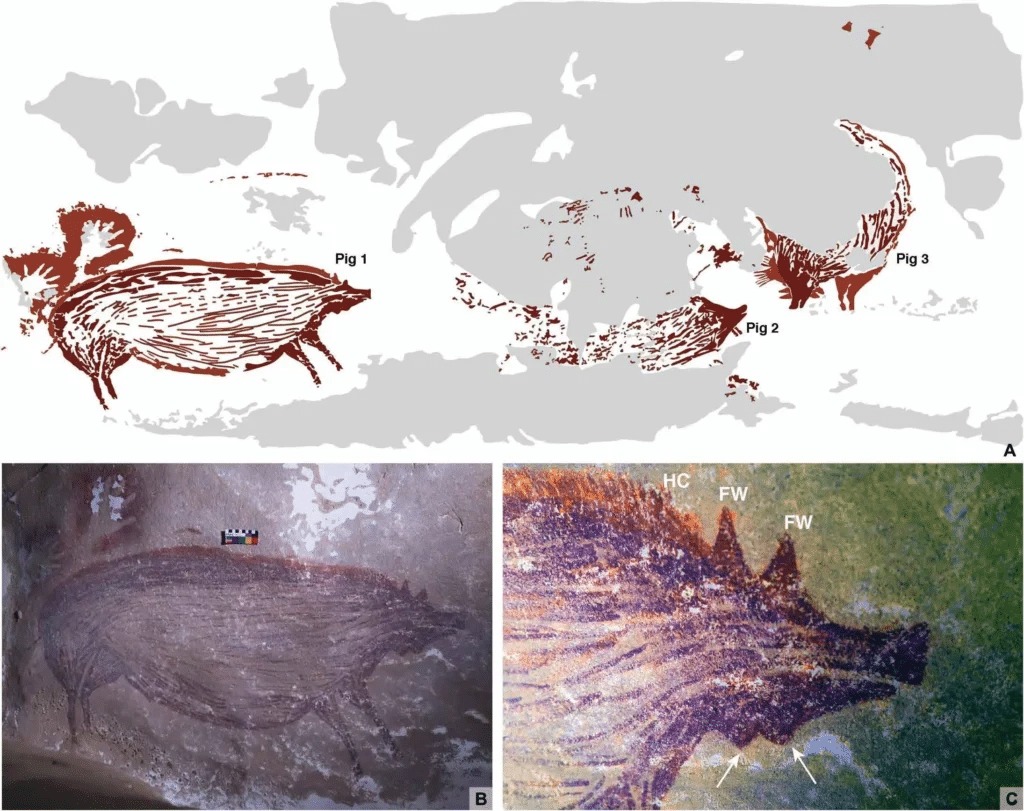

Attualmente, la più antica pittura rupestre che raffigura un animale è il cosiddetto cinghiale di Sulawesi, presente su una parete di calcare nella grotta di Leang Tedongnge, situata sull’isola di Sulawesi (Indonesia). L’analisi condotta sui campioni sovrastanti il dipinto ha fornito indicazioni fondamentali sulla sua età, rivelando una datazione minima di 45.500 anni3. L’immagine mostra la figura dettagliata di un cinghiale con caratteristiche anatomiche ben definite ed evidenziate da tratti distintivi sulla testa, riconosciuti come tipici del sus celebensis4, endemico dell’isola. La scoperta apre una finestra sulla vita delle popolazioni umane preistoriche della regione considerata. Infatti, suggerisce una profonda connessione tra gli antichi abitanti dell’isola e il mondo animale autoctono, evidenziando il ruolo centrale del cinghiale nell’immaginario e nella cultura di quei tempi: l’arte in grotta potrebbe essere stata praticata molto prima di quanto si pensasse, sottolineando una complessità cognitiva superiore a quella riconosciuta in passato (Brumm et al., 2021).

Gli artisti preistorici sfruttavano una vasta gamma di tecniche, tra cui l’incisione su superfici rocciose, la pittura con pigmenti naturali come l’ocra rossa e il carbone, la modellatura in rilievo, impiegando argilla e altre sostanze naturali. Questi dati non solo dimostrano un’abilità artistica piuttosto sviluppata, ma anche una solida conoscenza dei materiali e delle superfici disponibili. Le ragioni dietro la produzione di queste opere restano in gran parte oggetto di speculazione, ma si ipotizza che abbiano avuto scopi rituali, magici o narrativi, forse collegati a credenze religiose. Oltre a essere espressioni artistiche di straordinaria bellezza, svolgono un ruolo fondamentale nella comprensione delle culture che le hanno create (Clottes & Lewis-Williams, 1998). Le scene di caccia potrebbero riflettere strategie di sussistenza, mentre le immagini di animali antropomorfizzati potrebbero indicare i miti legati alla trasformazione e all’identificazione umana con essi.

Queste antiche testimonianze suggeriscono un’intima connessione con lo sciamanesimo e i rituali di trance. Le immagini, anziché costituire semplici riproduzioni del reale, contengono un significato più profondo, associato alle esperienze alterate di coscienza, raffigurando spiriti guida o totem che li accompagnavano durante i loro viaggi metafisici. Gli animali, quali bisonti, cavalli e cervi, sono interpretati come mediatori tra il piano terreno e quello spirituale, attraverso i quali gli sciamani interagivano per ricevere saggezza e potere che successivamente condividevano con la loro comunità. La disposizione e le pose nelle pitture rupestri non sono casuali, ma probabilmente riflettono le visioni e le esperienze personali vissute in stati di estasi. Sovrapposizioni di diverse figure potrebbero indicare la fusione di mondi o dimensioni percepiti durante questi momenti. Il concetto è corroborato da analogie con pratiche simili attualmente presenti in popolazioni indigene contemporanee, dove l’interconnessione tra esseri umani e spiriti animali costituisce un elemento centrale nella comprensione del cosmo. Merita attenzione anche la discussione sull’impiego dei simboli come strumenti rituali legati alla cura, alla potenza spirituale e alla protezione del gruppo, evidenziando come gli sciamani utilizzassero queste rappresentazioni per catturarne l’essenza e impiegarla in rituali terapeutici o di difesa (Clottes & Lewis-Williams, 1998). Ad esempio, i grandi predatori, come leoni e orsi, potrebbero esprimere il potere e la forza necessari per proteggere la comunità da minacce sia fisiche che immateriali.

Si ipotizza che l’avvento di pratiche artistiche complesse non sia semplicemente il risultato di un improvviso cambiamento cognitivo, mostrando invece un processo discontinuo e articolato di sviluppo culturale. Le prime manifestazioni di comportamento simbolico suggeriscono un livello di astrazione e di significato che va oltre la mera riproduzione del mondo naturale (includendo anche le specie animali presenti nell’ambiente limitrofo), indicando l’esistenza di una struttura conoscitiva più elaborata (d’Errico & Stringer, 2011). Ad esempio, le pitture rupestri di Chauvet (Francia), risalenti a circa 35.000 anni fa, non solo ritraggono animali con un grado sorprendente di realismo, ma includono anche segni che potrebbero essere interpretati in chiave rituale (Clottes, 2016). Questo genere di arte potrebbe indicare un significativo avanzamento nelle capacità umane, implicando non solo la facoltà di creare immagini corrispondenti al vero, ma anche di attribuire loro un valore concettuale profondo. Tale processo è considerato un indicatore di una sofisticata struttura sociale e di comunicazione all’interno delle comunità preistoriche stesse, suggerendo che potrebbero aver fatto parte di un sistema di conoscenze condivise e tramandate attraverso le generazioni, contribuendo alla coesione e all’identità culturale del gruppo (d’Errico & Stringer, 2011).

Un aspetto di notevole interesse è la dimostrazione che alcune opere di questa categoria furono realizzate dai Neanderthal5, confermando che anche essi fossero in grado di esprimere pensieri simbolici attraverso le rappresentazioni pittoriche, come evidenziato da diversi ritrovamenti in varie grotte della penisola iberica. Questi dipinti, che comprendono forme geometriche, impronte di mani e figure animali, indicano che non si limitavano a imitare le pratiche artistiche degli Homo sapiens, ma svilupparono proprie forme di espressione. Le datazioni indicano che Homo Neanderthalensis fosse in grado di produrre arte oltre 64.000 anni fa, precedendo notevolmente l’arrivo della nostra specie in Europa. Ciò suggerisce che questa capacità fosse già presente in un gruppo differente, sfidando la visione tradizionale secondo cui si trattava di una prerogativa esclusiva degli esseri umani moderni. Le implicazioni di tali scoperte sono significative, poiché indicano che i Neanderthal possedevano un livello di consapevolezza molto più elevato del previsto. Questo lascia intendere anche una forma di comunicazione e di espressione dei pensieri astratti che riflette una vera comprensione del mondo circostante, collocandoli su un piano intellettivo simile a quello dei Sapiens ed evidenziando che la distinzione in termini di capacità è più sfumata di quanto precedentemente considerato (Hoffmann et al., 2018).

4. Templi di pietra e fede: il culto degli animali.

Le prime manifestazioni religiose erano strettamente legate al mondo naturale. La sacralizzazione dell’ambiente consentiva agli esseri umani di connettersi con ciò che li circondava, cercando spiegazioni per fenomeni ancora incomprensibili (Otte, 2024). Gli animali, con i loro comportamenti peculiari e determinati tratti, erano particolarmente adatti a divenire simboli e oggetti di culto. I rituali erano momenti per rafforzare i legami e per trasmettere conoscenze e tradizioni da una generazione all’altra. La fede arcaica non era solo una questione di credenze individuali, ma aveva anche una funzione sociale fondamentale: serviva a unire le comunità, creando un senso di identità condivisa e di coesione.

Durante il Paleolitico inferiore e medio6 non si riscontrano prove concrete di questa tipologia di attività. Le teorie su possibili credenze derivano spesso da interpretazioni moderne dei reperti archeologici e fossili, più che da evidenze dirette. Nonostante con l’Homo neanderthalensis si osservino capacità intellettuali avanzate, non emergono tracce di pratiche cultuali specifiche nei loro insediamenti (Wunn, 2000). Nel periodo Gravettiano (compreso tra i 29 e 20 mila anni fa), l’umanità sperimentò un complesso rapporto con il regno animale. Questa fase fu caratterizzata da una diversificazione degli stili di vita, con alcuni gruppi che adottarono una semi-sedentarietà, mentre altri mantennero una maggiore mobilità. Nonostante queste differenze, emerse un fenomeno significativo: il culto degli animali, parte integrante delle credenze animistiche dell’epoca (Lovato & Zengiaro, 2018).

Le prove archeologiche e antropologiche suggeriscono che le società paleolitiche attribuivano loro un profondo significato, considerandoli non solo risorse vitali per la sopravvivenza, ma anche esseri dotati di anima e poteri. Erano visti come compagni di viaggio nell’esistenza, condividendo il destino umano, un legame che si rifletteva anche nelle pratiche religiose quotidiane (Otte, 2024). Le grotte, spesso concepite come luoghi sacri, ospitavano rituali articolati. Le ossa di alcuni animali erano disposte con attenzione come omaggi agli spiriti che presiedevano quel mondo. Durante le fasi cruciali della caccia, i praticanti della magia indossavano maschere raffiguranti la belva prescelta, non solo come atto di mimetismo, ma come rito propiziatorio per assicurarsi il successo. Il passaggio dall’animismo alla religione organizzata segna una trasformazione nel rapporto tra uomo e natura, passando da una fase di simbiosi e interdipendenza con l’ambiente circostante a una visione più gerarchica e orientata al controllo. Con l’emergere di caste religiose e militari, il culto si integrò nelle nuove strutture sociali, diventando un elemento centrale delle credenze dell’epoca (Lovato & Zengiaro, 2018).

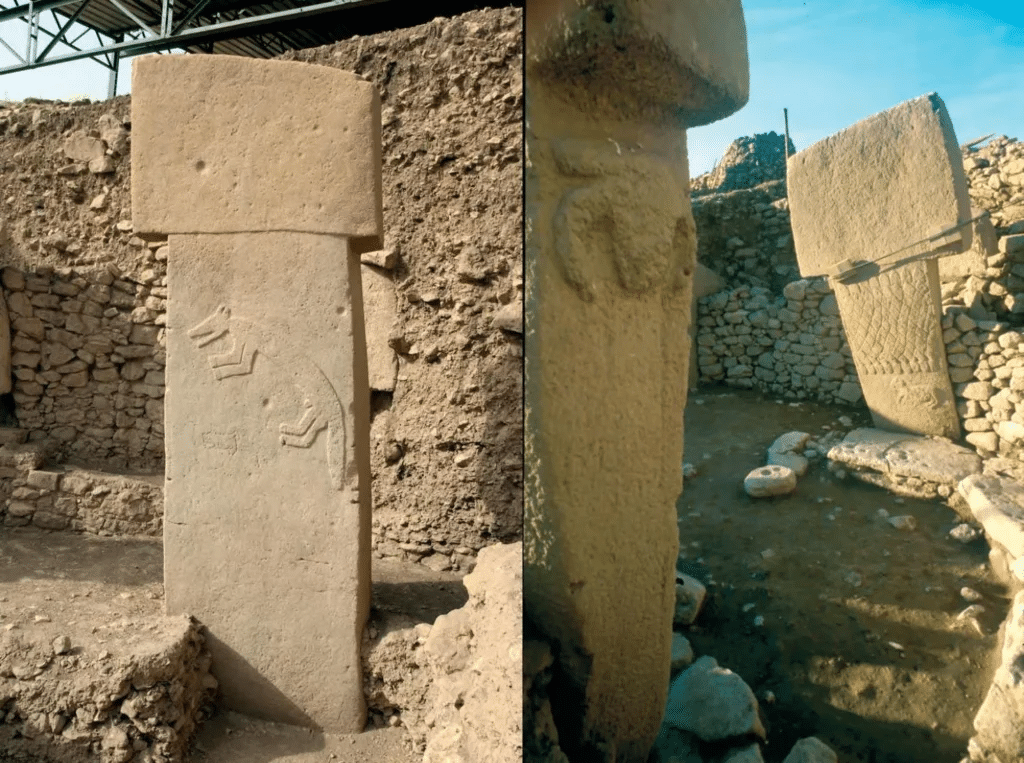

Göbekli Tepe (Turchia) rappresenta un esempio emblematico di questa relazione. Risalente al Neolitico e datato tra il 9600 e l’8200 a.C., questo sito precede l’invenzione della scrittura e della ceramica, dimostrando che i gruppi di cacciatori-raccoglitori erano capaci di costruire complessi monumentali con forte valore rituale ancor prima dell’avvento dell’agricoltura (Peters & Schmidt, 2004). Gli scavi7 hanno rivelato numerosi pilastri a forma di T, decorati con rilievi intricati raffiguranti animali selvatici come leoni, tori e uccelli. Non si tratta di semplici ornamenti, ma parte di un linguaggio che rifletteva la cosmologia e le convinzioni religiose delle comunità che edificarono il sito (Schmidt, 2006).

Le incisioni suggeriscono che non fossero riprodotti casualmente, ma avessero un senso simbolico ben preciso, con alcune specie rappresentate con maggiore frequenza rispetto alle altre. La loro vicinanza a pittogrammi e segni astratti suggerisce un legame con il mondo spirituale o con sistemi di credenze totemiche. Tra questi, il serpente emerge come elemento dominante, spesso raffigurato in gruppi o con forme atipiche, come esemplari con due teste. Tale ripetizione potrebbe indicare un ruolo metaforico importante, forse connesso a una primordiale mitologia o alla sfera immateriale. La riproduzione di bestie feroci, come cinghiali e carnivori, potrebbe suggerire una doppia funzione legata al potere e alla protezione, indicando che non fossero percepiti solo come minacce da dominare (Peters & Schmidt, 2004).

L’orientamento e la disposizione di questi pilastri monolitici all’interno dei recinti circolari suggerisce una pianificazione accurata. La struttura e il collegamento tramite muri di pietra indicano una funzione cerimoniale che potrebbe aver avuto implicazioni rituali o cosmologiche per le comunità neolitiche che frequentavano Göbekli Tepe. L’area rappresenta una chiave di lettura fondamentale per comprendere le prime forme di religione organizzata e il ruolo centrale della simbolizzazione animale nelle pratiche cultuali di queste società in formazione. La religione, in questo periodo, non era solo un mezzo per gestire l’incertezza ambientale, ma anche un potente strumento di coesione sociale. Simili rituali e credenze costituivano un sofisticato sistema che permetteva agli esseri umani di stabilire un senso di ordine e appartenenza (Schmidt, 2006).

5. Rivoluzione Neolitica: allevamento e società.

La Rivoluzione Neolitica, segnando il passaggio dalle società di cacciatori-raccoglitori a quelle agricole e pastorali, rappresenta un fenomeno articolato e prolungato, iniziato circa 12.000 anni fa nel Vicino Oriente (Zeder, 2008). Questo periodo, noto anche come Neolitico, si estende fino a circa il 3.000 a.C., con variazioni a seconda delle regioni. Il cambiamento climatico alla fine del Pleistocene, che vide un aumento delle temperature generali, comportò importanti mutamenti nella disponibilità delle risorse naturali, spingendo le comunità umane a sperimentare la coltivazione di piante selvatiche e la gestione di animali. La transizione non fu uniforme ovunque, ma si sviluppò progressivamente attraverso diverse fasi. In alcune zone, come la valle del Nilo e la valle dell’Indo, agricoltura e allevamento apparvero quasi simultaneamente, mentre in altre, come l’Europa settentrionale, si diffusero in modo molto più lento, spesso tramite contatti con popolazioni già neolitizzate piuttosto che mediante innovazioni autonome (Liverani, 1995).

Le differenze possono essere attribuite a vari fattori, tra cui la disponibilità di specie adatte alla domesticazione, le condizioni climatiche e geografiche, le dinamiche sociali ed economiche delle popolazioni locali (Liverani, 1995; Zeder, 2008). L’addomesticamento avvenne in maniera graduale e non intenzionale, comportando la selezione per tratti desiderabili come docilità, produttività e utilità per l’uomo, richiedendo numerose generazioni per consolidarsi (Larson & Fuller, 2014). Pecore e capre furono tra i primi a essere allevati nel Vicino Oriente per la loro capacità di fornire non solo carne, ma anche latte e lana, fondamentali per i gruppi neolitici (Liverani, 1995; Larson & Fuller, 2014). In seguito, i bovini divennero essenziali come bestie da lavoro, contribuendo significativamente allo sviluppo dell’agricoltura e alla facilitazione dei trasporti (Larson & Fuller, 2014). Tale trasformazione ebbe un impatto radicale sull’economia, portando a un incremento del rendimento e delle risorse alimentari. Il miglioramento permise di sostenere una popolazione più numerosa e diversificata in termini di occupazioni e specializzazioni. Oltre agli aspetti economici, ebbe molteplici implicazioni sociali e culturali (Zeder, 2008; Larson & Fuller, 2014). La gestione e il controllo degli animali richiesero nuove forme di cooperazione e divisione del lavoro, favorendo anche la sedentarizzazione, lo sviluppo di abitati e, successivamente, di città (Liverani, 1995; Larson & Fuller, 2014).

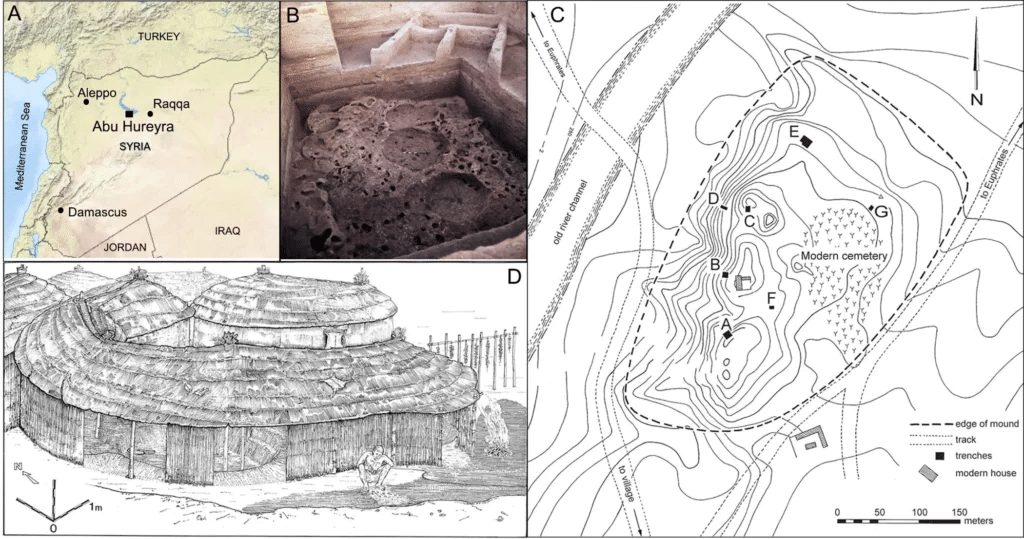

Un caso interessante è il sito di Abu Hureyra (Siria), noto per la sua estesa sequenza di occupazione che copre la transizione dal Paleolitico al Neolitico, un’area che offre una prospettiva unica nella storia dell’agricoltura e della domesticazione. Tra il 12.800 e il 12.300 a.C., gli abitanti iniziarono a condurre all’interno del villaggio esemplari vivi, probabilmente pecore. Questo rilevamento è stato dedotto dall’analisi degli sferuliti di sterco rinvenuti nell’area, ovvero microscopiche sfere di calcio che si formano nell’intestino di molti erbivori e che possono conservarsi nel suolo per millenni. L’alta concentrazione di questi elementi intorno alle abitazioni suggerisce che erano tenuti in prossimità degli insediamenti, indicando un primo tentativo di gestione, anticipando di circa 2.000 anni le precedenti evidenze di domesticazione. L’identificazione di tali attività durante il periodo Epipaleolitico8, quando le comunità erano ancora prevalentemente formate da cacciatori-raccoglitori, evidenzia un iniziale cambiamento nelle interazioni umane con l’ambiente naturale (Smith et al., 2022).

Uno dei primi animali a essere addomesticato fu il cane. Le evidenze archeologiche suggeriscono che accadde prima dell’avvento dell’agricoltura, probabilmente a partire da lupi selvatici che si avvicinarono ai nuclei umani in cerca di cibo (Frantz et al., 2016). Questa dinamica si sviluppò in modo incrementale, attraverso la selezione naturale e artificiale di soggetti meno timorosi e più socievoli nei confronti dell’uomo. Il rapporto simbiotico risultante ebbe numerose implicazioni: i cani fungevano da guardiani contro predatori e intrusi, aiutavano nella caccia e, in alcuni casi, erano coinvolti nel pastoreggio di altri animali domestici. Questo apporto alla sicurezza e alla sussistenza umana consolidò il legame tra le due specie. Inoltre, occupava anche un ruolo importante dal punto di vista emotivo, diventando un aiuto pratico e anche un compagno nella vita quotidiana. Non si trattò solo di un processo biologico ma anche culturale poiché si svilupparono nuove competenze, conoscenze e tradizioni legate alla cura e all’uso di questo essere vivente, trasmesse di generazione in generazione (Shipman, 2010).

Una ricerca innovativa ha fornito nuove prospettive sull’evoluzione del cane domestico. L’obiettivo principale era di indagare le origini genetiche utilizzando sequenze genomiche antiche e moderne, oltre ai dati archeologici, per determinare se fossero stati addomesticati una sola volta o in più occasioni e in diverse regioni del mondo. La metodologia ha incluso l’analisi del DNA antico, proveniente da resti trovati in diversi siti, e il confronto con quello di cani moderni e di lupi selvatici. Sono stati esaminati i reperti ossei provenienti da località neolitiche europee e asiatiche, con particolare attenzione alla cronologia e alla distribuzione geografica. I risultati suggeriscono che la domesticazione di questi animali abbia avuto due origini separate: una in Asia orientale e l’altra in Europa, indicando come sia avvenuta in maniera indipendente. L’indagine ha mostrato una significativa diversità tra gli esemplari, supportando l’ipotesi di una duplice genesi. Questa ricerca ha interessanti implicazioni per la comprensione della relazione tra questa specie e gli esseri umani, sfidando le teorie precedenti di un singolo punto di partenza e suggerendo, invece, una complessa interazione attraverso le epoche (Frantz et al., 2016).

Da questo momento storico in poi, le tecniche di allevamento si diffusero rapidamente da un’area all’altra attraverso una combinazione di migrazione delle popolazioni e scambio culturale. Questa espansione non fu unilaterale, ma piuttosto un processo dinamico che coinvolse interazioni tra diversi gruppi sociali. Coloro che adottarono le nuove pratiche spesso le adattarono alle proprie condizioni locali, integrandole con elementi preesistenti, contribuendo alla diversificazione delle attività e alla formazione di sistemi unici in ogni regione (Zeder, 2008).

6. L’Età dei Metalli: simbolismo nei contesti funerari

La presenza degli animali nelle tombe e nelle necropoli dell’Età dei Metalli offre un’importante finestra sulle credenze, sui rituali e sulle pratiche funerarie delle antiche civiltà. Che fossero sepolti con i defunti o rappresentati nei manufatti, non avevano soltanto un valore simbolico, ma riflettevano anche la loro importanza per le popolazioni dell’epoca.

L’Età del Rame, che inizia già intorno al 4600 a.C. e si estende almeno fino al 2500 a.C.9, rappresenta un periodo di transizione caratterizzato dall’introduzione e dalla diffusione della lavorazione di questo elemento (Heyd, 2013; Krauß et al., 2017). Comportò significative trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche, insieme all’introduzione di nuovi stili di vita e a interazioni tra diverse comunità, come evidenziato dalla circolazione di oggetti di prestigio in rame, testimonianza di reti di scambio a lunga distanza (Heyd, 2013). Una delle più antiche evidenze dell’uso in Europa si manifesta in siti come Varna (Bulgaria), dove sono state rinvenute ricche sepolture contenenti manufatti realizzati con questo metallo. La necropoli offre una prospettiva affascinante sulle pratiche funerarie e sul simbolismo dell’epoca (Krauß et al., 2017). Si notano animali, sia come offerte che come raffigurazioni metaforiche, suggerendo un significato che va oltre la semplice funzione di sussistenza. Tra i ritrovamenti si osservano riproduzioni di bovini che, secondo alcuni studi, rappresentavano concetti come forza, fertilità e status sociale. La distinzione sessuale in queste immagini è spesso assente o ambigua ed elementi tradizionalmente identificati come “tori” potrebbero in realtà essere vacche o vitelli, mettendo in discussione l’associazione automatica tra potere virile e figura del toro. Non solo simboli di ricchezza e prestigio, riflettono anche l’importanza economica e culturale del bestiame nelle società dell’Età del Rame (Georgieva, 2022). Parallelamente, le ricerche sulla cronologia dell’area, condotte attraverso analisi dettagliate delle diverse fasi di utilizzo della necropoli, mostrano una chiara evoluzione delle attività funerarie nel tempo. In alcuni contesti sepolcrali, la presenza di resti animali suggerisce la loro inclusione nei rituali, ipotizzando un significato funzionale legato all’identità del defunto. Considerando l’estensione temporale e la complessità dei corredi, la necropoli di Varna I appare come un centro cerimoniale condiviso da più comunità, inserito in una rete più ampia, piuttosto che come un insediamento isolato (Krauß et al., 2017). Questo elemento indica non solo un’interconnessione tra gruppi diversi, ma anche un’economia basata su scambi a lungo raggio, riflettendo una società articolata e dinamica per l’epoca. Tale movimento non solo facilitava l’accesso a risorse più varie, ma contribuiva anche alla diffusione di idee, tecnologie e credenze (Heyd, 2013). La presenza di determinati animali in questi contesti suggerisce concezioni spirituali radicate e le immagini sembrano essere connesse a tradizioni e a influenze culturali veicolate proprio attraverso queste transazioni. Il significato si intreccia quindi alla visione cosmologica e religiosa delle comunità dell’età del Rame, oltre che ad aspetti pratici della loro economia e delle loro relazioni sociali. L’inclusione nelle tombe (tramite figurine zoomorfe) o nelle aree funerarie adiacenti, non solo sottolinea il valore rituale, ma anche il loro uso come simboli di potere, evidenziando la complessità delle gerarchie emergenti (Georgieva, 2022).

L’Età del Bronzo, che in Europa inizia in momenti diversi a seconda delle regioni (intorno al 3200 a.C. nell’Egeo e dal 2500 a.C. nell’Europa centrale) e si conclude intorno all’800 a.C., è un periodo caratterizzato da continui progressi e cambiamenti che hanno avuto un impatto duraturo sui nuclei umani del tempo. Segna l’introduzione e la diffusione di tecnologie metallurgiche avanzate, in particolare l’abilità di lavorare questa lega10. La produzione di armi, strumenti agricoli e ornamenti ha rivoluzionato la vita quotidiana delle popolazioni europee e del Vicino Oriente. Si sono verificate profonde modificazioni che hanno portato alla formazione di élite potenti che detenevano il controllo delle risorse. La concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi ha dato origine a gerarchie più strutturate, con l’instaurazione di regni e altre forme di organizzazione centralizzata. Le scoperte archeologiche forniscono preziose informazioni sull’importanza dei rituali funerari e sulle pratiche religiose durante questo periodo (Harding, 2000). La cultura di Sintašta, sviluppatasi nel tardo III millennio a.C., estesa tra le steppe dell’Ural e il Kazakistan settentrionale, è celebre per i suoi avanzamenti tecnologici, particolarmente nell’uso del cavallo e del carro. Ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo delle società eurasiatiche, influenzando profondamente le successive civiltà grazie all’innovazione nel trasporto e nella guerra. Le loro necropoli mostrano un forte simbolismo animale (Anthony, 2007). Gli scavi, in particolare quelli effettuati nel sito di Kamennyi Ambar-5 (Russia), hanno rivelato numerosi resti, tra cui cavalli, che rivestivano un’importanza centrale per queste comunità (Frikke et al., 2022). Le sepolture equine spesso includevano bardature elaborate e, in rari casi, carri completi, sottolineando la rilevanza di questo essere vivente non solo nella vita quotidiana ma anche nei riti funebri. Infatti, sembrano essere un chiaro indicatore del loro ruolo di “mezzi” per condurre i defunti nel viaggio post-mortem, dimostrando il loro valore non solo per attività come la guerra o il lavoro, ma anche come elemento fondamentale nella cosmologia religiosa. Alcune tombe ospitavano uno o più di questi animali sacrificati, accuratamente collocati in configurazioni simmetriche: l’attenzione meticolosa suggerisce una chiara intenzionalità cerimoniale attribuita alla deposizione stessa. È interessante notare che la composizione variava significativamente da una sepoltura all’altra, implicando l’esistenza di un simbolismo complesso legato alla loro disposizione in relazione all’inumato. Tali pratiche erano probabilmente influenzate da fattori come il rango sociale, il contesto e le credenze spirituali prevalenti al momento della deposizione (Anthony, 2007). Altri animali rinvenuti nell’area avevano significati sia figurativi che pratici, evidenziando una presenza consistente di bovini e ovicaprini nei complessi funerari con una forte predominanza di tumulazioni primaverili. Almeno 24 resti di mucche e 19 di pecore/capre sono stati analizzati da un punto di vista stagionale, confermando il loro utilizzo cerimoniale. Ad esempio, l’unico cane rinvenuto è stato incluso in una sepoltura autunnale, una stagione che nel contesto Sintašta potrebbe richiamare una transizione tra i cicli vitali e, simbolicamente, tra la vita e la morte. I cani, spesso associati alla protezione e alla guida, simboleggiavano la custodia del defunto nel viaggio verso l’aldilà, suggerendo che fossero visti come guardiani e accompagnatori dell’anima (Frikke et al., 2022). Il bestiame, invece, rappresentava ricchezza e prosperità, elementi che il gruppo di appartenenza desiderava trasferire al defunto per garantirgli un posto di rilievo nel mondo dei morti, ma che indicava anche un desiderio di continuità del suo status. L’organizzazione delle tombe e il loro contenuto, nonché la disposizione degli oggetti come armi, utensili e ornamenti, evidenzia una preparazione meticolosa, riflettendo una società con una visione già più ampia e strutturata (Anthony, 2007).

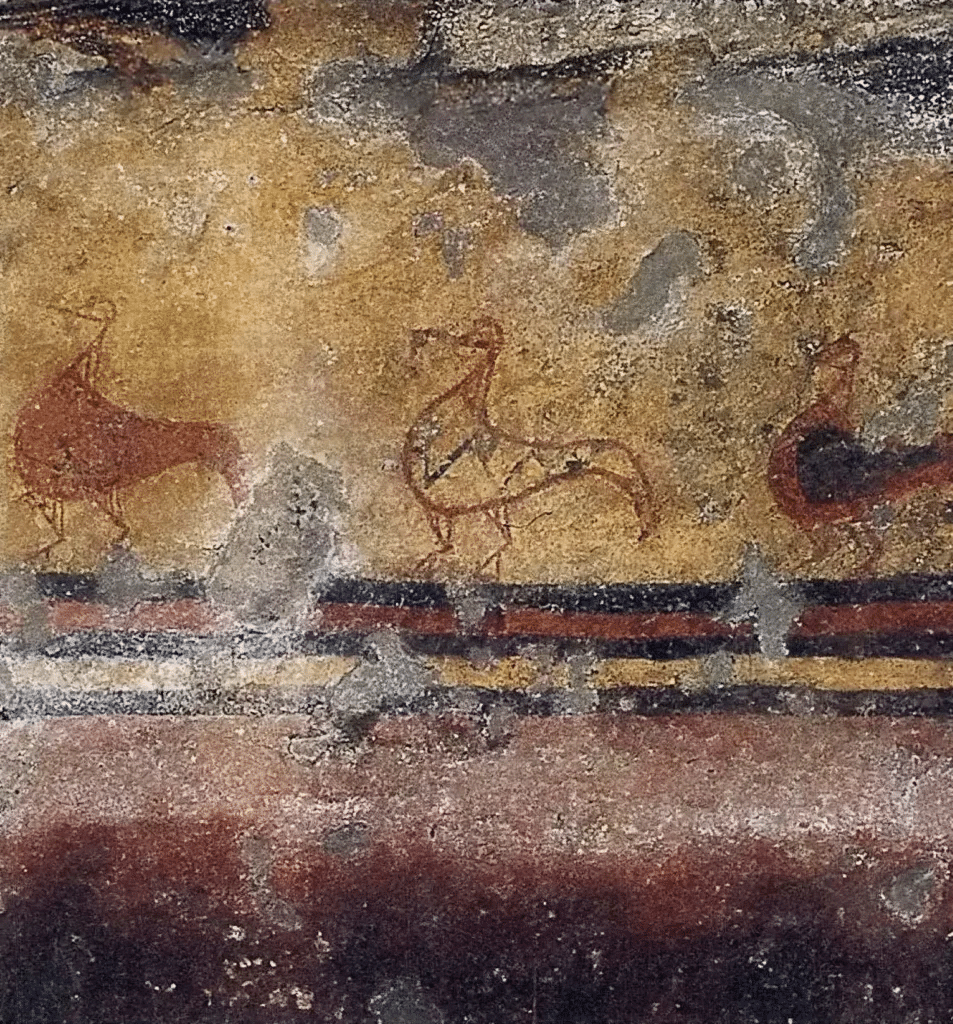

L’Età del Ferro è un periodo storico caratterizzato dall’uso predominante di questo metallo per la fabbricazione di utensili e armamenti. La sua cronologia è stata oggetto di numerosi studi e dibattiti, specialmente riguardo alle datazioni precise e alle interazioni culturali tra le diverse civiltà. Ha inizio approssimativamente nel XII secolo a.C. mentre il limite finale può variare a seconda dell’area geografica, ma non oltre il VI secolo a.C. (Bruins et al, 2011). Durante quest’epoca, i contesti funerari etruschi offrono una panoramica multiforme della loro religione e della loro cultura, noti soprattutto per la raffinatezza e le concezioni artistiche elaborate. Presenti in Italia centrale tra l’IX e il I secolo a.C., gli Etruschi possedevano una visione articolata della vita e dell’aldilà, come evidenziato dalle numerose tombe riccamente decorate. La loro convinzione in un’esistenza ultraterrena si rifletteva nell’ambito funerario: le necropoli erano spazi sacri dove si celebravano riti e si preservavano memorie (Steingräber, 2006). La simbologia nelle sepolture abbonda di riferimenti agli animali, spesso utilizzati per esprimere credenze religiose e la loro concezione dell’oltretomba, riproducendo vari aspetti della vita e della morte. In particolare, leoni, pantere e anatre erano piuttosto comuni, ciascuno con il proprio significato figurativo (Naso, 2005). Un esempio interessante è la Tomba delle Anatre di Veio11, databile al 680/675 a.C., la cui decorazione pittorica raffigura molteplici volatili, simboli di transizione e rinascita. Dipinti con colori vivaci e posizionati in sequenza lungo la parete di fondo, sembrano suggerire un movimento ordinato verso sinistra all’interno della camera funeraria. Questi animali erano considerati capaci di muoversi tra i diversi piani dell’esistenza, richiamando l’idea del viaggio nel mondo dei morti, un tema piuttosto ricorrente nelle loro tradizioni (Brocato, 2008).

Le decorazioni mostrano un’attenzione particolare per i dettagli naturalistici, sottolineando l’importanza della natura e della fauna. Le scene dipinte sembrano evocare una continuità tra l’esistenza terrena e il mondo ultraterreno, rafforzando l’idea della morte come un ciclo eterno. Questo tipo di raffigurazione suggerisce una visione positiva e serena dell’aldilà, visto come un ritorno all’origine dell’esistenza. Proprio la presenza delle anatre indica un valore protettivo per il defunto. Gli Etruschi credevano che determinati esseri viventi potessero fungere da intermediari tra il mondo dei vivi e quello dei morti, accompagnando e guidando l’anima nel suo percorso. La tomba presa in considerazione non è solo un esempio di arte funeraria, ma anche un documento significativo delle loro credenze religiose. La scelta di tali animali non è casuale, ma fortemente simbolica poiché erano considerati capaci di facilitare il passaggio sicuro attraverso l’oltretomba. La loro associazione con l’acqua li rendeva particolarmente adatti a rappresentare il confine tra i due piani, una barriera fluida e permeabile che l’anima doveva attraversare per raggiungere la pace eterna. Questa decorazione diventa una chiara testimonianza di un desiderio di continuità e di speranza in un’esistenza pacifica e protetta anche nel mondo dei morti (Brocato, 2008).

7. Presagi e profezie: animali nelle arti divinatorie.

Nel mondo antico, le arti divinatorie occupavano una posizione centrale, in particolare tra Etruschi, Romani e Greci, che attribuivano agli animali un ruolo primario nei rituali, interpretandone i comportamenti, le viscere o altri aspetti come presagi divini. Questa connessione profonda tra l’uomo e la natura rifletteva una visione del mondo in cui le divinità comunicavano attraverso ogni elemento dell’ambiente.

Tra le pratiche divinatorie etrusche, l’aruspicina è forse la più nota. Gli aruspici, sacerdoti specializzati in quest’arte, leggevano i segni presenti sugli organi interni degli esseri viventi, in particolare il fegato, per trarre auspici e fornire consigli sugli affari pubblici e privati (Pallottino, 1984). Un esempio emblematico è il Fegato di Piacenza, un modello in bronzo rinvenuto nel 1877 e databile alla fine del II secolo a.C. o alla prima metà del I secolo a.C., inteso come uno strumento dottrinale destinato all’uso aruspicale (Maggiani, 1982; Morandi, 1988).

Il manufatto è suddiviso in sedici settori, ciascuno dei quali associato a un dio specifico o a un concetto religioso, riflettendo così una visione cosmologica multiforme in cui ogni parte dell’organo corrisponde a una porzione del cielo e, di conseguenza, a differenti influenze soprannaturali (Pallottino, 1984). La disposizione non è casuale, ma è caratterizzata da una collocazione regolare e orientata dei teonimi lungo il bordo del modello, evidenziando la volontà di rappresentare un ordine celeste coerente e articolato (Maggiani, 1982; Morandi, 1988). Gli aruspici interpretavano le anomalie riscontrate in queste aree attraverso l’osservazione della morfologia delle escrescenze, delle protuberanze e delle articolazioni anatomiche del fegato, per prevedere il futuro e prendere decisioni importanti. La precisione e la complessità di questa ripartizione dimostrano un alto livello di conoscenze religiose. Il modello fungeva probabilmente da ausilio didattico per addestrare degli aruspici. Le iscrizioni rappresentano una sorta di “manuale” di istruzioni per i sacerdoti, illustrando i collegamenti tra le diverse regioni dell’organo e le divinità corrispondenti (Maggiani, 1982). Queste tipologie di azioni svolgevano un ruolo essenziale non solo nella sfera religiosa, ma anche nella vita politica e sociale. Questi sacerdoti influenzavano significativamente le decisioni belliche, le alleanze politiche e le questioni quotidiane come l’agricoltura. La decifrazione di questi messaggi era considerata essenziale per mantenere l’equilibrio e l’armonia tra gli uomini e gli dèi (Pallottino, 1984).

La divinazione romana occupava un ruolo preminente nella religione e nella politica. Gli àuguri (sacerdoti prescelti per questo compito) decodificavano i segnali celesti per trarre auspici favorevoli o sfavorevoli riguardo a orientamenti di tipo politico, militare o civile (Beard et al, 1998). Un esempio noto è l’augurium, basato sull’osservazione del comportamento di alcuni volatili. Questo si articolava in vari riti, tra cui il più comune era l’auspicium ex avibus, che si concentrava principalmente sull’interpretazione del volo degli uccelli. I sacerdoti si collocavano in luoghi particolari, spesso su colline o alture, da dove potevano osservare meglio il cielo e identificare i messaggi inviati dalle essenze divine. L’auspicium ex tripudiis, invece, si basava sul comportamento dei polli sacri. Questi venivano nutriti con del grano e, in base alla loro voracità, era data una diversa spiegazione: se mangiavano con avidità, era considerato un buon auspicio; se rifiutavano il cibo o lo mangiavano senza entusiasmo, era visto come un cattivo presagio (Linderski, 1986). L’importanza era evidente soprattutto nelle cerimonie pubbliche e nelle decisioni cruciali dello Stato. Prima di intraprendere una campagna militare o di convocare i comizi, era prassi comune consultare gli auspici. Le credenze nei poteri degli àuguri e delle pratiche divinatorie permeavano ogni sfaccettatura del modo di vivere dell’antica Roma, influenzando non solo gli affari pubblici ma anche le scelte personali (Beard et al, 1998). Una risposta positiva era spiegata come un segnale del consenso divino, mentre se sfavorevoli potevano portare al rinvio o all’annullamento delle azioni pianificate (Linderski, 1986). Queste pratiche si estendevano anche alla sfera privata e per le decisioni quotidiane dei cittadini. La stretta interconnessione tra religione e vita civile era un tratto distintivo di questa cultura, in cui ogni evento, grande o piccolo, era considerato potenzialmente influenzato dalla volontà divina. L’approccio rifletteva una profonda convinzione nell’intercessione dei numi nella vita umana, plasmando le norme sociali e i comportamenti individuali. La presenza costante di tali entità conferiva un senso di sacralità e responsabilità a ogni azione compiuta dai romani (Beard et al, 1998).

Le pratiche greche intrecciavano profondamente gli animali nei rituali e nelle profezie, essenziali per comprendere, anche in questo caso, la volontà degli dèi e prevedere il futuro. Tra le forme più celebri figurava l’oracolo di Delfi, considerato il più rinomato nel mondo antico (Parke, 1967). La Pizia, sacerdotessa di Apollo, entrava in uno stato di trance indotto da profumi sacri, sostanze che agivano da innesco per predisporla a entrare nell’estasi profetica (Johnston, 2008). Prima di ogni consultazione, una capra veniva presentata come offerta e bagnata con acqua fredda. Solo nel caso in cui il suo corpo tremava in modo evidente, veniva ritenuto che il dio fosse propizio e, quindi, si procedeva al sacrificio. Al contrario, si interrompeva la procedura poiché si riteneva che Apollo non fosse disposto a profetizzare quel giorno (Parke, 1967). Durante l’immolazione, l’osservazione non si limitava all’ispezione delle viscere principali, ma includeva una gamma più ampia di segnali corporei dell’animale. Determinate parti anatomiche venivano attentamente esaminate durante la combustione dell’offerta sull’altare: lo scoppio della vescica o l’arricciarsi della coda al contatto con le fiamme costituivano elementi rivelatori. Questi fenomeni rientravano nella categoria degli empura (le “cose del fuoco”) ovvero quei segni che emergevano dall’interazione tra la creatura sacrificata e l’elemento, veicolando messaggi riconoscibili solo da officianti esperti. Le ceramiche attiche del periodo classico12 sono una fonte ricca di informazioni per queste azioni divinatorie. I vasi dipinti mostrano frequentemente scene di questo tipo, con sacerdoti che esaminano le interiora per trarre auspici. Tali immagini non si limitano a documentare l’azione: sottolineano anche l’importanza che avevano nel mondo quotidiano e spirituale degli antichi Greci (Johnston, 2008). In alcune pratiche oracolari arcaiche, la presenza dell’animale non si limitava alla funzione sacrificale, ma assumeva un valore selettivo e liminale all’interno del rito. Presso il santuario della dea Gea (in Arcadia) la sacerdotessa doveva superare una prova estrema prima di poter accedere all’antro sacro e ricevere l’ispirazione: bere sangue di toro, sostanza ritenuta letale per chi non fosse puro. In tal contesto, l’essere vivente immolato non fungeva da intermediario per ottenere un responso, bensì si configurava come strumento rivelatore dell’idoneità fisica e morale dell’officiante. Il sangue taurino operava come soglia tra l’umano e il divino, trasformando il corpo della sacerdotessa in un mezzo per accedere alla dimensione sacra (Parke, 1967). L’animale, quindi, non è semplicemente sacrificato: è incarnazione di un ordine naturale che può includere o escludere il fedele dal contatto con le essenze ultraterrene.

La necromanzia, altra forma di predizione praticata nel mondo antico, prevedeva la comunicazione con i morti per ottenere conoscenze del futuro, spesso coinvolgendo offerte come parte dei rituali per evocare le anime. Nel contesto greco-romano, queste azioni erano viste come un mezzo per placare e attirare i defunti. Le vittime scelte, come pecore o capre, erano utilizzate per garantire che le ombre dei morti fossero propizie e disposte a rivelare i loro segreti. Venivano osservati attentamente per interpretare anche il più piccolo segno o messaggio: la reazione dell’animale, il modo in cui il sangue scorreva, i movimenti degli insetti attratti dalle carcasse, potevano essere letti come indicazioni della volontà degli spiriti. Questo legame con la necromanzia sottolinea ulteriormente l’importanza degli esseri viventi come intermediari tra il mondo umano e quello soprannaturale, sia esso il regno degli dèi o quello dei defunti (Ogden, 2001).

8. Alla ricerca del passato: l’archeozoologia.

L’archeozoologia si dedica all’analisi dei resti animali rinvenuti nelle aree archeologiche. Questa disciplina offre informazioni fondamentali su economia, regime alimentare, pratiche culturali e ambiente delle società antiche, focalizzandosi sull’esame di ossi, denti, conchiglie e altri materiali organici per ricostruire le interazioni tra esseri umani e altre specie nel passato. Tali ricerche rivelano pratiche di caccia, allevamento e utilizzo della fauna, contribuendo alla comprensione delle strategie di sussistenza delle popolazioni che ci hanno preceduti. Gli archeozoologi applicano una varietà di tecniche, tra cui l’identificazione delle specie e il conteggio dei frammenti scheletrici, per individuare la frequenza di determinati animali. Questo permette di capire meglio quali fossero presenti in uno specifico sito e se maggiormente cacciati o addomesticati. Lo studio delle tecniche di macellazione esamina i segni di taglio sui reperti osteologici, fornendo informazioni sulle pratiche di lavorazione delle carcasse e sull’utilizzo delle varie parti, indicando preferenze alimentari e aspetti legati alla preparazione e al consumo del cibo (Reitz e Wing, 1999).

Un altro metodo essenziale è l’analisi isotopica stabile, che risulta particolarmente utile per studiare fauna sia domestica che selvatica. Si basa sulla misurazione delle proporzioni tra gli isotopi stabili di alcuni elementi (come carbonio, ossigeno o azoto), varianti che hanno lo stesso numero di protoni di quell’elemento, ma differiscono per il numero di neutroni nel loro nucleo. L’accumulo di isotopi stabili nei tessuti di un organismo dipende dal tipo di cibo consumato e dall’habitat in cui vive e, integrandosi in quelli ossei, forniscono una sorta di “firma chimica” che può essere esaminata per ricostruire l’alimentazione e i movimenti degli animali nel tempo (Katzenberg, 2000).

La tafonomia viene utilizzata per comprendere meglio i processi di deposizione e conservazione dei resti animali, vagliando come si sono accumulati, alterati e preservati nel tempo (Reitz e Wing, 1999). Ad esempio, lo studio dei materiali osteologici di mammiferi e uccelli provenienti dal sito di Tel Lachish (Israele) ha permesso di comprendere meglio le pratiche agricole e le risorse alimentari della popolazione locale, rivelando la presenza di diverse specie (Croft, 2004). Analogamente, l’analisi delle ossa appartenenti a mammiferi provenienti da Çatalhöyük (Turchia) ha fornito dettagli significativi sulle interazioni tra gli abitanti e il loro ambiente circostante, mostrando un insieme di allevamento e caccia che suggerisce un’economia diversificata e flessibile (Russell & Martin, 2005).

Le evidenze faunistiche possono contribuire alla ricostruzione dei cambiamenti ambientali nel tempo. Le variazioni nella composizione delle specie presenti in un’area possono indicare trasformazioni nell’ecosistema, come mutamenti della vegetazione, della disponibilità d’acqua o delle condizioni climatiche. L’archeozoologia, quindi, non si limita allo studio degli animali in sé, ma estende le sue ricerche anche alla dieta umana, determinando quale varietà venisse consumata, in quali quantità e con quale frequenza, distinguendo tra alimenti comuni e risorse riservate a usi speciali. Queste analisi consentono di tracciare i cambiamenti nell’alimentazione, riflettendo variazioni economiche, culturali o l’introduzione di nuova fauna attraverso il commercio che potrebbe aver portato a modifiche nelle abitudini locali. Inoltre, può contribuire alla comprensione della struttura sociale, delle gerarchie e delle dinamiche di genere all’interno delle società antiche, suggerendo anche se determinate attività fossero prevalentemente svolte da uomini o donne. La distribuzione differenziale degli ossi in vari settori di un sito archeologico può invece indicare una stratificazione sociale basata sull’accesso a risorse alimentari specifiche oppure fornire indicazioni sulla divisione del lavoro all’interno delle comunità, mostrando come la macellazione e la lavorazione delle carcasse potessero essere attività specializzate affidate a determinati gruppi o individui (Reitz & Wing, 1999).

Questa disciplina si rivela fondamentale per ricostruire i rapporti tra uomo e ambiente nel mondo antico. Le ricerche continuano a espandere le nostre conoscenze, offrendo nuove prospettive sulla vita dei nostri antenati e sulle loro interazioni con la natura. Le scoperte non solo arricchiscono la nostra comprensione storica, ma contribuiscono anche a preservare il patrimonio culturale e a promuovere una maggiore consapevolezza della complessità delle connessioni uomo-animale nel corso del tempo. Questo campo interdisciplinare continuerà a evolversi, integrando strumenti innovativi e approcci metodologici avanzati per esplorare il passato in modo sempre più approfondito e significativo.

9. Conclusioni.

L’analisi dei legami ancestrali tra l’uomo e il regno animale, esaminata attraverso le diverse prospettive archeologiche, rivela una relazione sfaccettata che ha influenzato intimamente il nostro sviluppo culturale e sociale.

Le prime evidenze della caccia indicano che le interazioni iniziali erano essenzialmente utilitaristiche, mirate alla sopravvivenza. Tuttavia, la scoperta delle pitture rupestri dimostra che già in epoche remote iniziavano a occupare un ruolo significativo nell’immaginario umano, venendo rappresentati in contesti simbolici e rituali. Questi reperti artistici suggeriscono una dimensione spirituale nel rapporto tra le specie, che va oltre il semplice bisogno materiale. Il successivo emergere del culto degli animali rappresenta una svolta fondamentale, introducendo una dimensione religiosa in cui essi assumono significati sacri e cosmologici. Queste pratiche di devozione riflettono non solo una venerazione, ma anche il riconoscimento del loro ruolo nell’equilibrio dei primi gruppi preistorici, contribuendo al sostentamento delle società dell’epoca. La Rivoluzione Neolitica segna una trasformazione epocale con l’inizio dell’addomesticamento, che non solo modifica l’economia, ma cambia radicalmente anche le dinamiche tra uomo e animale. Il passaggio dalla caccia all’allevamento indica una coesistenza più stretta e interdipendente, evidenziando un mutamento nella percezione e nel trattamento delle altre creature viventi. Questa nuova relazione comporta una gestione più attenta, con gli animali ormai parte integrante della vita quotidiana e delle strutture sociali emergenti.

Durante l’Età dei Metalli, il valore simbolico si riflette nei contesti funerari, dove diventano elementi centrali nelle attività rituali legate alla morte e all’aldilà. Non sono più solo risorse o soggetti di culto, ma anche compagni nel viaggio dell’anima, suggerendo un legame profondo che persiste oltre la vita terrena. Le sepolture indicano una credenza in una connessione spirituale, sottolineando il loro ruolo nell’ideologia delle comunità antiche. Nel campo delle arti divinatorie, fungono da intermediari tra l’umano e il divino, utilizzati per presagi e profezie che guidano le decisioni. Questo ruolo rinforza l’idea di un legame multifunzionale che va oltre il mero utilizzo pratico, evidenziando una complessità nelle relazioni uomo-animale, in cui questi ultimi sono visti come possessori di saggezza e poteri trascendenti.

L’archeozoologia, in ultima analisi, consente di ricostruire e comprendere in modo dettagliato queste interazioni, fornendo evidenze concrete di come abbiano influenzato le strutture sociali, economiche e spirituali delle antiche civiltà. Questa disciplina offre strumenti indispensabili per interpretare i resti faunistici e il loro contesto, contribuendo a una visione più articolata del passato umano.

In conclusione, è un tema di fondamentale interesse che attraversa l’intera storia dell’umanità, riflettendo l’intreccio tra mondo umano e naturale. Queste riflessioni archeologiche non solo illuminano il nostro passato, ma forniscono anche preziose lezioni per il presente e il futuro, invitandoci a riconoscere e rispettare il ruolo cruciale che gli animali continuano a svolgere nella nostra vita e incoraggiandoci a considerare con maggiore attenzione e rispetto le nostre azioni.

Bibliografia

2. Alle origini della caccia: le prime prove.

1. Federica Lovato, Nicola Zengiaro, A caccia dei nostri animali totem, in Animal studies. Rivista italiana di antispecismo, n. 18, 2017, pp. 37-50.

2. Henry T. Bunn, Hunting, Power Scavenging, and Butchering by Hadza Foragers and by Plio-Pleistocene Homo, in Craig B. Stanford, Henry T. Bunn (a cura di), Meat-Eating and Human Evolution (Human Evolution Series), Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 199-218.

3. Joseph V. Ferraro, Thomas W. Plummer, Briana L. Pobiner, James S. Oliver, Laura C. Bishop, David R. Braun, Peter W. Ditchfield, John W. Seaman III, Katie M. Binetti, John W. Seaman Jr, Fritz Hertel, Richard Potts, Earliest Archaeological Evidence of Persistent Hominin Carnivory, in PLOS ONE, vol. 8, n. 4, 2013, pp. 1-10.

4. Manuel Domínguez-Rodrigo, Rebeca Barba, New estimates of tooth mark and percussion mark frequencies at the FLK Zinj site: the carnivore-hominid-carnivore hypothesis falsified, in Journal of Human Evolution, vol. 50, n. 2, 2006, pp. 170-194.

5. Mary Stiner, Carnivory, Coevolution, and the Geographic Spread of the Genus Homo, in Journal of Archaeological Research, vol. 10, n. 1, 2002, pp. 1-63.

6. Shannon P. McPherron, Zeresenay Alemseged, Curtis W. Marean, Jonathan G. Wynn, Denné Reed, Denis Geraads, René Bobe, Hamdallah A. Béarat, Evidence for stone-tool-assisted consumption of animal tissues before 3.39 million years ago at Dikika, Ethiopia, in Nature, vol. 466, 12 agosto 2010, pp. 857-860.

3. Tracce di vita: le pitture rupestri.

1. Adam Brumm, Adhi Agus Oktaviana, Basran Burhan, Budianto, Rustan Lebe, Jian-Xin Zhao, Priyatno Hadi Sulistyarto, Marlon Ririmasse, Shinatria Adhityatama, Iwan Sumantri, Maxime Aubert, Oldest cave art found in Sulawesi, in Science Advances, 7, eabd4648, 13 gennaio 2021, pp. 1-12.

2. Dirk L. Hoffmann, Christopher D. Standish, Marcos García-Diez, Paul B. Pettitt, James A. Milton, João Zilhão, José Javier Alcolea-González, Pedro Cantalejo-Duarte, Hipólito Collado Giraldo, Rodrigo De Balbin-Behrmann, Michel Lorblanchet, José Ramos Muñoz, Gerd-Christian Weniger, Alistair W. G. Pike, U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art, in Science, vol. 359, n. 6378, 2018, pp. 912-915.

3. Francesco d’Errico & Chris B. Stringer, Evolution, revolution or saltation scenario for the emergence of modern cultures?, in Philosophical transactions of The Royal Society of London. Series B, vol. 366, n. 1567, 2011, pp. 1060-1069.

4. Jean Clottes, David Lewis-Williams, The Shamans of Prehistory: Trance and Magic in the Painted Caves, trad. di Sophie Hawkes, New York, Harry N. Abrams, 1998 [ed. or. 1996].

5. Jean Clottes, What Is Paleolithic Art? Cave Paintings and the Dawn of Human Creativity, trad. di Oliver Y. Martin e Robert D. Martin, Chicago, The University of Chicago Press, 2016 [ed. or. 2011].

4. Templi di pietra e fede: il culto degli animali.

1. Federica Lovato, Nicola Zengiaro, A caccia dei nostri animali totem, in Animal studies. Rivista italiana di antispecismo, n. 18, 2018, pp. 37-50.

2. Ina Wunn, Beginning of religion, in Numen-international Review for The History of Religions, vol. 47, 2000, pp 417-452.

3. Joris Peters, Klaus Schmidt, Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: A preliminary assessment, in Anthropozoologica, vol. 39, n. 1, 2004, pp. 179-218.

4. Klaus Schmidt, Gobekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries: New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs, in Documenta Praehistorica, vol. 33, 2006, pp. 239-256.

5. Marcel Otte, Prehistory of Religions, Oxford University Press, 2024, pp. 287-302.

5. Rivoluzione Neolitica: allevamento e società.

1. Alexia Smith, Amy Oechsner, Peter Rowley-Conwy & Andrew M. T. Moore, Epipalaeolithic animal tending to Neolithic herding at Abu Hureyra, Syria (12,800–7,800 calBP): Deciphering dung spherulites, in PLoS ONE, vol. 17, n. 9, 2022, pp. 1-27.

2. Greger Larson & Dorian Q. Fuller, The Evolution of Animal Domestication, in Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, vol. 45, 2014, pp. 115-136.

3. Laurent A. F. Frantz, Victoria E. Mullin, Maud Pionnier-Capitan, Ophélie Lebrasseur, Morgane Ollivier, Angela Perri, Anna Linderholm, Valeria Mattiangeli, Matthew D. Teasdale, Evangelos A. Dimopoulos, Anne Tresset, Marilyne Duffraisse, Finbar McCormick, László Bartosiewicz, Erika Gál, Éva A. Nyerges, Mikhail V. Sablin, Stéphanie Bréhard, Marjan Mashkour, Adrian Bălăşescu, Benjamin Gillet, Sandrine Hughes, Olivier Chassaing, Christophe Hitte, Jean-Denis Vigne, Keith Dobney, Catherine Hänni, Daniel G. Bradley, Greger Larson, Genomic and archaeological evidence suggest a dual origin of domestic dogs, in Science, vol. 352, n. 6290, 2016, pp. 1228-1231.

4. Mario Liverani, La ‘Rivoluzione’ Neolitica e la fine delle ideologie, in Studi Storici, vol. 36, n. 4, 1995, pp. 901-921.

5. Melinda A. Zeder, Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, diffusion, and impact, in Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 105, n. 33, 2008, pp. 11597-11604.

6. Pat Shipman, The Animal Connection and Human Evolution, in Current Anthropology, vol. 51, n. 4, 2010, pp. 519-538.

6. L’Età dei Metalli: simbolismo nei contesti funerari.

1. Alessandro Naso, La pittura etrusca, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2005.

2. Anthony Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

3. David W. Anthony, The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2007.

4. Hendrik J. Bruins, Albert J. Nijboer & Johannes van der Plicht, Iron Age Mediterranean Chronology: A Reply, in Radiocarbon, vol. 53, n. 1, 2011, pp. 199-220.

5. Paolo Brocato, Osservazioni sulla tomba delle Anatre a Veio e sulla più antica ideologia religiosa etrusca, in Ocnus, n. 16, 2008, pp. 71-88.

6. Pavel A. Frikke, Olga P. Bachura, Igor V. Chechushkov, Ludmilla N. Koryakova1, Pavel A. Kosintsev & Andrei V. Epimakhov, Seasonality of Sintashta Funerary Rites (Based on the Kamennyi Ambar-5 Bronze Age Cemetery), in Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, vol. 50, n. 4, 2022, pp. 67-75.

7. Petya Georgieva, Karvė, Jautis, Moteris, Vyras, in Archaeologia Lituana, n. 23, 2022, pp. 88-106.

8. Raiko Krauß, Clemens Schmid, David Kirschenheuter, Jonas Abele, Vladimir Slavchev & Bernhard Weninger, Chronology and development of the Chalcolithic necropolis of Varna I, in Documenta Praehistorica XLIV, 2017, pp. 282-305.

9. Stephan Steingräber, Abundance of Life. Etruscan Wall Painting, trad. di Russell Stockman, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2006.

10. Volker Heyd, L’Europa nell’età del Rame: la ‘calcolitizzazione’ di un continente, in L’età del Rame. La pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, 2013, pp. 23-38.

7. Presagi e profezie: animali nelle arti divinatorie.

1. Adriano Maggiani, Qualche osservazione sul fegato di Piacenza, in Studi Etruschi, vol. L, 1982, pp. 53-88.

2. Alessandro Morandi, Nuove osservazioni sul fegato bronzeo di Piacenza, in Mélanges de l’École française de Rome: Antiquité, vol. 100, n. 1, 1988, pp. 283-297.

3. Daniel Ogden, Greek and Roman Necromancy, Princeton University Press, Princeton 2001.

4. H. W. Parke, Greek Oracles, Hutchinson University Library, London, 1967.

5. Jerzy Linderski, Roman Questions: Selected Papers, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, 1986.

6. Mary Beard, John North, Simon Price, Religions of Rome. Volume 1: A History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

7. Massimo Pallottino, Etruscologia, Hoepli, Milano, 1984 [1ª ed. 1947].

8. Sarah Iles Johnston, Ancient Greek Divination, Wiley-Blackwell, Chichester, 2008.

8. Alla ricerca del passato: l’archeozoologia.

1. Elizabeth J. Reitz, Elizabeth S. Wing, Zooarchaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

2. M. Anne Katzenberg, Stable Isotope Analysis: A Tool for Studying Past Diets, Demography, and Life History, in M. A. Katzenberg e S. R. Saunders (a cura di), Biological Anthropology of the Human Skeleton, Wiley-Liss, New York, 2000, pp. 413-441.

3. Paul Croft, The osteological remains (mammalian and avian), in The Renewed Archaeological Excavation at Lachish (1973-1994), vol. 5, 2004, pp. 2254-2348.

4. Nerissa Russell, Louise Martin, The Çatalhöyük mammal remains, in Ian Hodder (a cura di), Inhabiting Çatalhöyük: Reports from the 1995-1999 Seasons, McDonald Institute for Archaeological Research/British Institute of Archaeology at Ankara Monograph, Cambridge, 2005, pp. 33-98.

Note

- Realizzati principalmente in pietra, prodotti tramite la lavorazione di rocce come selce, ossidiana o quarzo, per ottenere lame, punte di freccia, raschiatoi o altri utensili indispensabili per le diverse necessità quotidiane. La lavorazione richiedeva abilità e conoscenze specifiche e rappresentava un importante avanzamento tecnologico nelle società preistoriche.

- L’esemplare più celebre di questa specie è noto come Lucy, uno dei fossili più studiati nella paleoantropologia. Ha offerto informazioni cruciali sull’anatomia e il comportamento degli antenati umani, soprattutto ha fornito prove tangibili delle prime fasi della nostra evoluzione e della transizione verso la bipedalità.

- La datazione minima rappresenta l’età più bassa stimata per un materiale. Non significa che sia esattamente di quell’epoca, ma che non può essere più recente. La pittura rupestre menzionata ha almeno 45.500 anni, ma potrebbe essere anche più antica. Rappresenta, dunque, una sorta di “limite inferiore” dell’età del reperto.

- Il cinghiale dalle verruche di Celebes è un suide selvatico diffuso in Indonesia. Il suo areale originario comprendeva solamente Sulawesi e alcune piccole isole circostanti. Attualmente è classificato dalla IUCN come specie prossima alla minaccia (Near Threatened).

- Appartenenti al genere Homo, vissero prevalentemente in Europa e Asia occidentale. La loro comparsa risale a circa 400.000 anni fa, mentre la loro estinzione è datata intorno a 40.000 anni fa. Sebbene presentassero notevoli somiglianze con Sapiens, con cui condividevano un antenato comune, possedevano caratteristiche morfologiche distintive, tra cui una corporatura robusta e un cranio di maggiori dimensioni.

- Il Paleolitico viene suddividono in diverse epoche, caratterizzate da specifici sviluppi culturali e tecnologici. Il Paleolitico inferiore si estende approssimativamente da 3,3 milioni di anni fa fino a circa 300.000 anni fa, periodo durante il quale si assiste all’emergere degli strumenti in pietra e dei primi rappresentanti del genere Homo. Il Paleolitico medio, datato all’incirca tra 300.000 e 40.000 anni fa, vede l’affermazione di tecnologie più sofisticate (come quelle associate ai Neanderthal) e pratiche più complesse, inclusi i primi esempi di comportamento simbolico e artistico. Infine, il Paleolitico superiore, che si estende tra 40.000 e 10.000 anni fa, è caratterizzato da tecniche più avanzate come l’arte rupestre e una maggiore varietà a livello sociale e culturale.

- Göbekli Tepe è stato riconosciuto come un sito archeologicamente significativo già nel 1963, ma è stato solo nel 1994 che sono iniziati gli scavi sistematici sotto la direzione dell’archeologo tedesco Klaus Schmidt. Le ricerche condotte hanno rivelato la sua straordinaria importanza, portando alla luce strutture monumentali e manufatti che hanno radicalmente trasformato la nostra comprensione delle prime società umane e delle loro capacità architettoniche e sociali.

- Un periodo di transizione tra il Paleolitico superiore e il Neolitico, caratterizzato da cambiamenti significativi nelle pratiche culturali e nell’organizzazione sociale delle popolazioni umane. Si estende approssimativamente tra 12.800 e 7.800 anni fa. Rappresenta una fase verso modelli di vita più sedentari e l’inizio della domesticazione delle piante e degli animali, preludio alla comparsa delle prime società agricole nel Neolitico.

- Le date esatte (come anche per l’Età del Bronzo e del Ferro) possono variare notevolmente a seconda della regione. La cronologia generalmente è basata sull’evoluzione tecnologica in Europa e nel Vicino Oriente.

- Composta principalmente da rame e stagno, con una percentuale di quest’ultimo che solitamente varia tra il 5% e il 20%. È nota per la sua resistenza alla corrosione, la durezza e la capacità di essere facilmente lavorata.

- A circa 15 chilometri a nord-ovest di Roma, fu fondata nel IX secolo a.C., una delle più potenti città etrusche, fino alla conquista da parte dei Romani avvenuta nel 396 a.C. Oggi, le rovine si trovano vicino all’attuale località di Isola Farnese.

- Prodotte tra il V e il IV secolo a.C. ad Atene, sono famose per la loro qualità artistica e tecnica. Spesso raffigurano scene mitologiche, storiche e di vita quotidiana, caratterizzate da uno stile raffinato e dettagliato.

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2024 Maria Luisa Conforti