Felice chi come l’elettrone…

Camilla Mattioli, Felice chi come l’elettrone…, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 55, no. 11, giugno 2023, doi:10.48276/issn.2280-8833.10575

Si arriva a un momento della vita in cui ci si sente totalmente disillusə1 rispetto al concetto di felicità. Oltre a non saperla bene definire, non saperle dare forma, ci si convince che sia un costrutto del tutto astratto, raccontato ai bambini insieme al bene, l’amore e la bellezza come motori dell’esistenza a sé stanti.

Nell’infanzia genericamente esiste la felicità, nella misura in cui non ci si mette in dubbio quando si dice sono felice, mamma. Forse solo perché c’è il sole, perché si vede un cane buffo passeggiare per strada, perché si è ricevuto un regalo di qualsiasi tipo. Ed è genuino.

Crescendo è sempre più difficile fare questa affermazione. Felice diventa una parola da dosare. Richiama una sensazione che, mano a mano che si palesa la complessità delle cose intime e del mondo, sembra non poter esistere individualmente e semplicemente come lo faceva prima. Forse inizia a sembrare incompleta perché non esiste da sola.

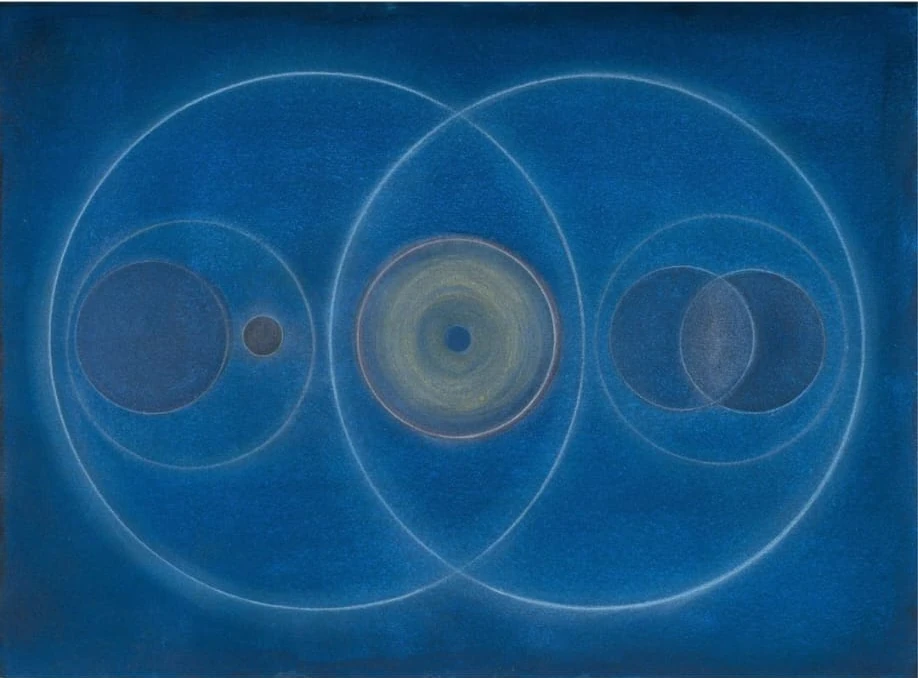

Studiando Fisica, l’idea di fenomeni duplici o in qualche modo polivalenti mi ha aperto alla possibilità di tracciare linee di pensiero tra un concetto e l’altro, che improvvisamente circoscrivono una forma. Si pensi all’ingenuo entusiasmo provato nello scoprire in tenera età che campo elettrico e magnetico sono due facce della stessa medaglia. Oppure alla doppia natura di un elettrone, che in realtà rivela che la particella non ha una natura, ma due nature, che si alternano a ritmo di samba. Ma su questo torneremo. La sopracitata forma circoscritta dai concetti (premetto: con molto spirito romantico e poca poca Fisica) potrebbe essere l’idea che forse le cose esistono come specie di binomi complementari, che singolarmente prendono un significato più completo quando si riconosce la loro controparte.

Banalmente, come distingueremmo l’entusiasmo senza aver provato noia, l’amore senza aver pianto per la solitudine, la felicità, per l’appunto, senza averla desiderata arrancando faticosamente nella tristezza più buia?

Quel “banalmente” non vuole essere riduttivo, anzi, sta ad indicare che il ragionamento soprastante è noto perché fa parte di ciò che abbiamo ereditato dal pensiero antico.

«La stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e il vecchio. Questi infatti mutando son quelli e quelli di nuovo mutando sono questi.»2

Questo frammento fa parte di ciò che ci è giunto dei laconici e oracolari aforismi di Eraclito di Efeso, il quale sosteneva che la legge segreta del mondo risiede nel rapporto di interdipendenza di due concetti opposti. Ed è in questa dualità, intesa come guerra fra i contrari (polemos), che il filosofo intravvide ciò che poi definì come logos indiviso, ossia la legge universale della Natura. In questo senso si può interpretare panta rei (tutto scorre) – lo scorrere delle cose come continuo alternarsi di opposti, cioè la lotta tra i contrari – e la massima potenzialmente pericolosa secondo la quale Polemos, la divinità mitologica della guerra, è padre di tutte le cose.

L’interconnessione dei contrari di Eraclito ci vuole portare alla seguente riflessione: ogni cosa finisce per trasformarsi nel suo opposto, ogni cosa presuppone il suo opposto e, in qualche modo, presenta in sé il proprio contrario. Applicando questa logica al problema affrontato, potremmo dire che la felicità finisce per trasformarsi in sofferenza, la presuppone e la presenta in sé, e viceversa. Noi ovviamente ci appropriamo di questo schema in senso più largo, ma esprime bene l’inscindibilità degli opposti.

Detto ciò vi invito a seguirmi a prendere una boccata d’aria prima di proseguire.

Nel nostro ragionamento vorrei introdurre il concetto di fine delle cose legato a questo apparente susseguirsi di stati opposti. Possiamo intendere il trasformarsi di una cosa nell’altra, della felicità in tristezza per intenderci, come la fine della cosa precedente e l’inizio di quella successiva. La sofferenza demarca la fine della felicità oltre che il proprio inizio.

E qui qualcuno potrebbe confutare la divisione netta che abbiamo introdotto – non esiste anche il grigio? Non si può essere felici e tristi? Ai fini dello sviluppo di questo pensiero ignorerò questa polemica e auguri, come ho imparato dallo stile di insegnamento universitario.

Fui indottə a fare una riflessione sulla fine delle cose che dà forma alle cose stesse leggendo un brano scritto da una persona a me cara. Era un testo vario che toccava tante vette di iceberg, come si suol dire, tra cui la domanda del perché si scrive, o meglio, perché si racconta.

Avendo scritto un libro, e di conseguenza essendomi trovatə più di una volta a dover rispondere alla domanda perché scrivi?, ho sempre risposto allo stesso modo. Scrivo per calarmi di nuovo nel passato, per fare una fotografia di un momento, per creare una capsula del tempo che mi dia la possibilità di rivivere non solo i dettagli che spesso si diluiscono nei ricordi, ma anche le emozioni che provavo in quel momento, che, ho l’impressione, siano importanti da rammentare man mano che si cresce, necessariamente desensibilizzandosi. E con questo mi riferisco alla famosa fine dell’era della drammaticità adolescenziale, la fine dell’intensità delle emozioni a fior di pelle della gioventù. La gioventù è solo un periodo della vita in cui non si sono ancora incassati abbastanza colpi da cimentarsi nella moderazione, se non censura, delle emozioni. Io, quando cresco, vorrei ricordarmi di come sento ora, e la scrittura potrebbe permettermi di farlo. È un atto di avvicinamento, questo è ciò che penso.

Nel brano che lessi, l’autrice invece dava un senso totalmente diverso all’atto della scrittura, la descriveva come processo di distanziamento da ciò che si racconta, perché il fatto di raccontare racchiude il concetto di fine della cosa. La cito, pur dovendola mantenere anonima:

Si racconta di qualcosa che non c’è più, nell’atto stesso è implicita la parola fine, altrimenti sarebbe tutto un flusso di coscienza impressionistico, dove le parole, una di fila all’altra, che ti portano da qui a lì, che aggiungono magari dettagli che prima non si vedevano, non possono esistere.

Mi ha dato tanto da pensare. In particolare sulla questione di non riuscire a definire qualcosa che non è limitato, un’ idea che mi porta lontano, e svolazza e si inerpica per posarsi brevemente sui concetti di infinito, di scorrere del tempo, e della difficoltà anche di dare un senso o raccontare la vita, che secondo questa logica è impossibile finché ci stiamo dentro.

Si pensi ad una forma geometrica. È facile giocare con l’idea di un cerchio, o un quadrato, figure limitate da un confine che riusciamo ad accogliere nel pensiero. È meno facile render proprio il concetto di una funzione che poi nelle x positive va all’infinito. E lei va, ma dove va? D’un tratto l’immaginazione non ci basta più.

Ed è forse per questo che si riconosce con più lucidità la felicità o l’amore quando non li si ha più. Perché finendo, diventando circoscritti, riusciamo ad elaborare meglio, a visualizzare. A me è capitato di pensare, guardando con occhio lacrimevole una vecchia foto di unə me passatə, che alla fin fine, in retrospettiva, stavo bene in quel periodo. Cosa che non riuscivo ad apprezzare al tempo, non sapendo ancora cosa significasse vivere l’opposto della felicità, cioè non vedendone il confine.

Tornando a noi, la sofferenza quindi segna la fine della felicità, e in quanto fine, le dona forma, e viceversa. E le due cose sono inscindibili.

Ora, rispetto all’inscindibilità delle possibilità di felicità e tristezza penso a questo parallelismo, calzante spero, seppure un poco asettico: dare un esame. Se mi iscrivo all’appello è nella speranza di passarlo. Ho paura di fallire e non me lo auguro, ma per non fallire non dovrei aprirmi alla possibilità di passarlo. Perché le cose vanno insieme, ed iscrivendomi o no all’esame, includo o escludo entrambe le possibilità contemporaneamente.

Penso che anche l’amore, nello schema più ampio, segua un meccanismo del genere. Perché amore e sofferenza sono due lati dello stesso fenomeno emotivo. Perché nel momento in cui mi apro alla possibilità di amare, cedo me stessə contemporaneamente alla possibilità di soffrire, mi espongo alla potenziale (se non inevitabile, secondo alcuni punti di vista) fine dell’amore, che è in realtà ciò che lo rende quello che è, come ci insegna Eraclito. Mi viene quasi da dire che andrebbero accolti entrambi con lo stesso entusiasmo.

Penso valga la pena di esplicitare che userò amore e felicità come sinonimi nella misura in cui rappresentano entrambi la sfaccettatura ritenuta “bella” o desiderabile dei fenomeni più ampi a cui appartengono. Potremmo dire per esempio che l’amore e la sofferenza, e tutto lo spettro che si apre a ventaglio tra loro, sono sfaccettature della passione. (Non farò altri esempi perché il nostro linguaggio mi pare privo di ulteriori termini che uniscano piuttosto che separare i concetti che stiamo esplorando.)

Quindi ecco il succo del discorso, l’unità dei contrari, che pur rappresentando concetti individuali possono essere visti come manifestazioni alternate dello stesso fenomeno.

A tal punto, riflettendo sulle fini, e quindi sugli inizi, su finito rispetto a infinito e quindi su discreto rispetto a continuo, grazie ai corsi universitari che sto seguendo di recente, mi si apre un varco tra questo ragionamento sulla felicità e alcune considerazioni sulla meccanica quantistica.

Una professoressa spiegava durante un’eccentrica lezione su spazio e tempo il venir meno del principio di causalità nell’evoluzione di uno stato quantistico. Si immagini lo spazio-tempo classico, con tutte le sue leggi deterministiche che implicano che io possa ricostruire l’evoluzione di un sistema partendo da uno stato particolare, una fotografia di un momento specifico. E questo lo posso fare perché nel mondo classico le cose non avvengono “a caso”, un’azione implica una conseguenza, gli eventi si tengono per mano per creare una bella linea continua che traccio nel mio spazio e che sta ad indicare le varie fasi di evoluzione, i vari stati, del sistema che osservo. Quindi, ad esempio, partendo dal momento presente, ho in mano passato e futuro dell’oggetto classico sotto analisi.

L’oggetto quantistico stravolge totalmente questo schema. È un oggetto probabilistico, e mentre posso ancora abbozzare le possibili situazioni che mi portano al suo presente, e le possibili situazioni in cui si caccerà in futuro, d’un tratto la mia linea continua nello spazio-tempo si spezzetta in modo apparentemente casuale, e tutti i pezzi si sparpagliano come uno stormo di uccelli. Ed io non riesco più a connettere i puntini, cioè non riesco più a tracciare il susseguirsi di eventi con la mia penna deterministica. Perché l’oggetto quantistico non segue nessun principio di causalità: appare, sparisce, si crea, si distrugge, potrebbe essere lì, sì. Ma lo è? Se ci guardo posso solo constatare che forse lo è stato, ma punzecchiandolo con una misura distruggo il suo misterioso equilibrio, mentre esso già si accinge a trovarne uno nuovo. Citando il celebre Stephen Hawking:

«La fisica quantistica dice che per quanto accurata sia la nostra osservazione del presente, il passato (non osservato), come il futuro, è indefinito de esiste soltanto come uno spettro di possibilità.»3

Ebbene a me piace pensare che se l’elettrone ci rappresenta il fenomeno felicità-tristezza, se la sua interazione ondulatoria è la felicità e quella corpuscolare la sofferenza, allora anche a questi concetti possiamo applicare in un certo senso la stessa prospettiva (ribadisco, in senso molto largo).

Mi immagino il buio dell’esistenza, o il suo grigiore, e un apparire a sprazzi di luce, che schiocca e scintilla prima qua e poi là, in maniera discontinua, senza poter prevedere dove danzerà la prossima scia. È l’evoluzione del nostro sistema, costellato da felicità e tristezza, due manifestazioni dello stesso fenomeno, il sentire, che oramai, prendendo in considerazione l’infinità di stimoli, pensieri, immagini a cui siamo esposti quotidianamente, non è più un qualcosa di tracciabile in modo continuo dal passato al presente al futuro. Non c’è un motivo vero, singolo, ricostruibile nella sua completezza, per cui sono felice o triste ora, e può darsi che punzecchiando la presente felicità o tristezza io la distrugga passando ad uno stato successivo, causandone la fine, potendo constatare quindi, una volta osservata e stravolta, che era effettivamente lì, in quel momento.

Non ho una qualche conclusione morale da proporre o imporre, piuttosto ho un’osservazione riassuntiva che può dare un senso al nostro ragionamento fino a questo punto. Ciò che ho estrapolato personalmente è che, più che distruggere misurando o analizzando, può essere un buon esercizio accogliere ciò che si presenta pensando che fa parte di qualcosa di più ampio, sapendo che nessuna azione volontaria mi porterà sicuramente allo stato successivo, apprezzando che la sofferenza come manifestazione del sentire presenti in sé la possibilità di essere felici, e che, se veramente panta rei, per quanto sfuggente o imprevedibile, la felicità può succedere.

Note

- In questo scritto la lettera ə è utilizzata per partecipare all’immissione nel mondo di testi in cui il genere neutro è svincolato dal tema discusso.

- Francesco Fronterotta, Eraclito, Frammenti. Milano, Rizzoli, 2013.

- Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Il grande disegno: che cosa sappiamo oggi dell’universo, Milano, Mondadori, 2017.

tag: contrari, elettrone, felicità, fisica, panta rei

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2023 Camilla Mattioli