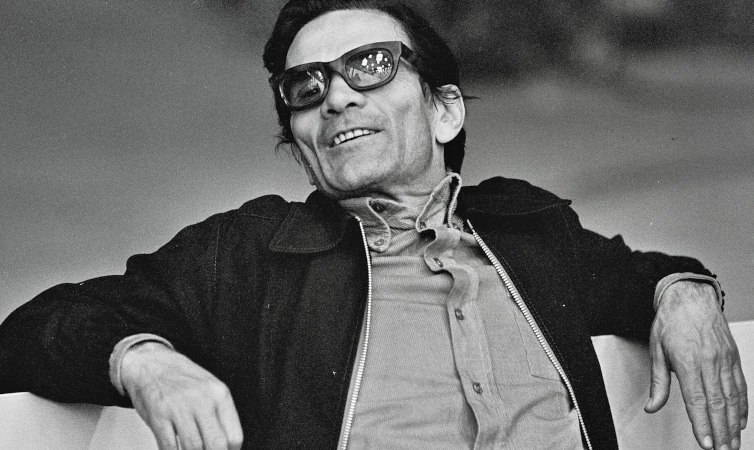

Omaggio alla poesia e al cinema di Pier Paolo Pasolini

Monica Fabbri, Omaggio alla poesia e al cinema di Pier Paolo Pasolini, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 54, no. 16, dicembre 2022, doi:10.48276/issn.2280-8833.10172

1.Tremando d’intelletto e di passione

Per me raccontare di Pasolini è sempre una sfida che mi provoca costantemente. Forse non si riuscirà a definire mai nulla di questo autore e del resto non si può delimitare chi era eretico e corsaro allo stesso tempo. Ho scelto di partire dal verso «tremando di intelletto e di passione» della poesia intitolata “La Crocifissione”, tratta dalla raccolta Versi dal paese dell’anima. Intelletto e passione sono due parole chiave dell’immaginario pasoliniano in un accostamento ossimorico estremamente significativo, rafforzato dal verbo tremare di derivazione dantesca:

« […] tremando disse queste parole: «Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur michi!», parole della Vita nuova, quando «lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia nelli menimi polsi orribilmente.»1

Il tema della poesia è quello della crocifissione che risulta un po’ il fil rouge anche della produzione cinematografica e che viene affrontato in maniera più o meno esplicita nei suoi tre film iniziali: Accattone del 1961, il mediometraggio La ricotta del 1963, episodio del film RO.GO.PA.G (titolo che nasce dall’unione di Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti), accusato di vilipendio alla religione di stato e nel 1964 Il Vangelo secondo Matteo, vero e proprio capolavoro, il più bel film, a mio avviso, dedicato alla figura di Cristo.

Perché Pasolini dalla poesia passò al cinema? Per spiegarlo, cito le parole di Alfonso Canziani,2 professore di filmologia all’Università di Bologna che mi concesse un’intervista per la mia tesi, dedicata a Pasolini:

«È un cinema di poesia che nasce da un’esperienza fortemente soggettiva, da una conflittualità interiore. Il conflitto è dentro Pasolini, non è tanto fuori nella realtà esterna […] per lui il cinema era il massimo della realtà poetica che si possa immaginare».

Ogni riferimento alla morte in Accattone altro non è se non una preparazione alla vera Morte: quella del riscatto, della verità, quella, diremo, del significato profondo e rivelatore di una profanità battezzata e riscolpitasi sulla Croce. L’opera è, in certo senso, “ciclica” in quanto si apre e culmina nel segno della fine. Le ultime parole pronunciate dal protagonista ( “Mo’ sto bene!”) racchiudono il mistero: l’inconsapevole sacralità della sua esistenza sublimata dalla morte e mascherata dalla profanità.

Apoteosi dello scambio di ruoli tra sacralità e profanità sull’orizzonte della morte è La ricotta. Il film si ispira al metateatro ed è tutto giocato sulla rappresentazione nella rappresentazione. La ricotta ripropone le vicissitudini apparentemente comico-burlesche di un set cinematografico presso cui, nella fattispecie, procedono le riprese della Passione di Cristo e dove, accanto ad affermati attori farisei rivestiti di adorante cattolicesimo istituzionale e superficiale, si trovano a guadagnarsi il “pane quotidiano” attori non professionisti, appartenenti all’amato quanto sofferto sottoproletariato romano. Alla comparsa Stracci tocca il ruolo del ladrone buono, pentitosi sulla Croce accanto al figlio di Dio morente. Tra un ciak e l’altro, l’uomo sfama la sua numerosa famiglia grazie al cestino riservato agli addetti ai lavori. Inizia così la picaresca ricerca di espedienti solo in principio marcatamente divertenti del povero Stracci, che si strafoga con una ricotta acquistata nel parco in cui un regista d’eccezione, Orson Welles, sta dirigendo le scene del suo film.

Stracci muore sulla croce soffocato dalla ricotta dopo aver rinunciato al suo pranzo per cederlo alla famiglia. L’opera allora si può leggere in chiave allegorica come un confronto-scontro tra il cristianesimo nell’accezione di religione naturale, quella dell’amatissima madre Susanna per intenderci, e la religione ridotta a pura apparenza. Stracci è l’emblema del Cristo; egli offre se stesso per i suoi cari sino al sacrificio estremo della medesima morte di nostro Signore utile al regista per il lancio del film. Così Stracci esprime appieno il trasumanar dantesco: sacro e profano si fondono nella sineciosi cinematografica.

Nell’aprile del 1964 Pier Paolo Pasolini dà il via ad uno dei set più complessi e intricati di tutta la sua carriera: iniziano, dopo notevoli difficoltà e impedimenti, le riprese de Il Vangelo secondo Matteo. Per la prima volta, infatti, la questione del

sacro e del proprio “profondo cattolicesimo” viene esplicitata sullo schermo attraverso una riproduzione fedele delle parole del Vangelo. Ancora la morte, ancora il sacro, ancora il profano, ma qui non esistono sovrapposizioni o espedienti culturali: l’ipertesto biblico è la voce essenziale. La sacralità della vita è indissolubilmente legata alla sua estinzione. Ed ecco susseguirsi Accattone, Stracci, un Cristo umano, rivoluzionario e spogliato delle vesti divine, personaggi forieri di un’umanità sacra così bene espressa dalla musica di Bach in sottofondo. Il corpo ricopre un ruolo

fondamentale. È molto importante perché questa idea dell’arte – che Pasolini appunto chiama “folgorazione” – nasce dalla rappresentazione del corpo nella pittura antica, in particolare di pittori tanto amati come Masaccio, Rosso Fiorentino e Caravaggio. Il corpo è fondamentale perché Pasolini fa un cinema fondato quasi interamente sulla fisicità degli attori.

Pasolini è stato anche e soprattutto un grandissimo poeta, che ha profondamente ricreato l’idea della poesia e della lingua italiana tra gli anni ’50 e ’70. Se non si parte dalla sua visione poetica, non si capisce neanche il cinema di Pasolini. Le regole del cinema per Pasolini sono fondamentalmente le regole

dell’immagine poetica. A lui non interessa quello che interessa a molti altri registi: il flusso, il racconto, le azioni frenetiche e convulse. A lui interessa l’altro, chi ha davanti, lo deve capire, deve entrarci dentro. A volte nell’altro si perde perché non si riconosce, come accade con la lingua del suo tempo imbarbarita dalla tecnologia.

Pier Paolo Pasolini intuisce che la lingua italiana come tutte le lingue moderne si stava inevitabilmente trasformando, stava perdendo il rapporto diretto con le cose, perché la tecnologia iniziava ad avere il sopravvento. E’ una lingua d’uso molto comoda che serve semplicemente per farsi capire. Ma non è fatta di parole espressive e radicate nella tradizione, foriere di un significato secolare. Questa lingua l’ha sempre cercata e talvolta inventata.

Nel 1942 scriverà a soli 20 anni il suo capolavoro in dialetto friulano Poesie a Casarsa, idioma da lui riscoperto e ricreato come farà con il romanesco di Ragazzi di vita. Scrisse Gianfranco Contini nell’articolo “Al limite della poesia dialettale” sul Corriere del Ticino:

«Sembrerebbe un autore dialettale, a prima vista, questo Pier Paolo Pasolini, per queste sue friulane Poesie a Casarsa (Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi ), un librettino di neppur cinquanta pagine, compresa la non bella traduzione letterale che di quelle pagine occupa la metà inferiore. E tuttavia, se si ha indulgenza al gusto degli estremi e alla sensibilità del limite, in questo fascicoletto si scorgerà la prima accessione della letteratura “dialettale” all’aura della poesia d’oggi, e pertanto una modificazione in profondità di quell’attributo. Si pensi infatti ai più moderni fra i rimatori in vernacolo, il triestino Giotti, il genovese Firpo – e non dimentichiamo, fra i veneti, Giacomo Ca’ Zorzi, alias Noventa: il loro mondo continua a essere più o meno impressionistico-nostalgico, ma d’una malinconia già raccolta nell’aprioristica figura della saggezza; la loro metrica, più o meno tradizionale; e infatti il loro dialetto persiste in una posizione ancillare rispetto alla lingua, della quale è una variazione appena più descrittiva e cromatica. Come asserire, allora, una loro piena contemporaneità? se anzi giungono, per definizione, con alcuni minuti o un quarto d’ora di ritardo? Con Pasolini le cose vanno in tutt’altro modo; e basti senz’altro raffigurarsi innanzi il suo mondo poetico, per rendersi conto dello scandalo ch’esso introduce negli annali della letteratura dialettale, posto sempre che questa categoria abbia ragion d’essere.»

Qual era questo scandalo? Nelle sue prime poesie c’è tanto Pascoli, ma anche il plurilinguismo dantesco, la ricerca di una lingua che si inabissa nel ventre materno per riconquistare la sacralità del mito (si legga “Rosada” e “Fontana d’aga”). Cosa andava cercando Pasolini prima tra i contadini friulani e poi, trasferitosi a Roma il 28

gennaio del 1960, tra le borgate romane e infine nelle terre lontane dell’India e dell’Africa assieme agli amici Moravia e Morante? Un mondo lontano che parlava una lingua originaria, una forza della tradizione e del passato per scovare “fratelli che non sono più”:

[…]

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l’Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,

dall’orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più3

Gianni Scalia,4 autore del testo La mania della verità e che fece parte della redazione di Officina (rivista fondata nel 1955), nell’intervista che mi rilasciò per la mia tesi ribadisce l’importanza del sacro nell’opera di Pasolini, capace di inventare un linguaggio di denuncia che scandalizza.

«Parlavo del Pasolini corsaro, che non è semplicemente un pirata: Pasolini ha inventato la denuncia politica in uno stile metaforico. Il Palazzo pensa un po’. Ha inventato la parola Palazzo per dire Governo, ma è carica di significati molteplici. Era una parola del Belli, er Palazzo, che lui usava in riferimento al Vaticano. Il Palazzo di Pasolini subito assume una corporeità ben precisa e la parola è rimasta nel nostro gergo. Pasolini dice non ho le prove, ma lo so. È un linguaggio impressionante.

Lui ha inventato una scrittura di denuncia politica forte proprio nella forma metaforica, ma dove la metafora non è metafora in senso retorico, ma è metafora con un corpo e una forma precisa.»

Pasolini è profondamente poeta e il suo cinema ha senso solo perché indissolubilmente legato alla poesia e all’invenzione di una lingua che sa di dialetto, di una parlata che ha radici secolari come risulta evidente nel bellissimo testo Il volgar eloquio.5 Nulla si vuole aggiungere a quello che è stato detto di lui in tutti questi anni, se non ribadire la stima per un lavoro leale e personale, come affermano i famosi versi tratti da Poesia in forma di rosa:

“Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto

in ogni mio intuire. Ed è volgare,

questo non essere completo, è volgare,

mai fu così volgare come in quest’ansia,

questo “non avere Cristo” – una faccia

che sia strumento di un lavoro non tutto

perduto nel puro intuire in solitudine […]

2. Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall’angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra?

Nello stesso anno de La ricotta, il 1963, uscì il documentario La rabbia di Pier Paolo Pasolini (prima parte) e di Giovannino Guareschi (seconda parte). L’intento fu quello di un confronto, come evidenzia molto bene il trailer, tra un “occhio” di sinistra e un “occhio” di destra. Due ideologie opposte rispondono ad un drammatico interrogativo: perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall’angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra?

Trascorsero solo poche settimane prima che il film venisse ritirato dalle sale. Il motivo di questa scomparsa non è del tutto chiaro: si è ipotizzato il timore che la vittoria di Guareschi, visto come “reazionario”, avrebbe causato uno scandalo tale da condurre il produttore Gastone Ferranti alla rovina. La parte di Pasolini ebbe negli anni a venire una limitata circolazione, mentre di quella di Guareschi si persero le tracce. Si dovette attendere la 65ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (2008) per vedere riemergere la pellicola dove la parte di Pasolini era

restaurata e in versione integrale ma senza la parte di Guareschi.

Giuseppe Bertolucci, che ne aveva diretto l’edizione, giustificò l’esclusione della parte di Guareschi definendo insostenibili le sue prese di posizione sulla decolonizzazione e sulla Guerra d’Algeria. Incidentalmente in quel periodo

Bertolucci era anche presidente del Comitato per il centenario della nascita dello scrittore emiliano e in seguito a ciò dovette dimettersi per l’ovvia inconciliabilità delle sue dichiarazioni con tale carica. Superata la polemica, La Rabbia fu riproposto l’anno seguente al “Fiuggi Family Festival”, sia con la versione di Pasolini sia con quella di Guareschi.

Pur avendo posizioni diametralmente opposte, i discorsi di Pasolini e Guareschi presentano dei punti di convergenza specie in merito allo straniamento e alla disumanizzazione del mondo moderno e anzi si potrebbe dire che entrambi si sono rivelati profetici.

Pasolini parte per primo, dichiarando di aver scritto questo film senza seguire un filo cronologico e forse neanche logico, ma soltanto le sue ragioni politiche e il suo sentimento poetico. Leggono il testo due voci fuori campo d’eccezione, quelle di Giorgio Bassani e di Renato Guttuso. La maniera con cui Pasolini presenta un’incipiente società multirazziale è davvero straordinaria: il regista usa le parole «un altro colore, altre voci» e si comprende che, quando utilizza il sostantivo problema, va a scavare nelle sue radici etimologiche e il termine assume la connotazione positiva di ciò che viene proposto, messo davanti (dal greco πρόβλημα , derivazione di προβάλλω ovvero “mettere avanti, proporre”).

«Tutto dovrà diventare familiare e ingrandire la terra», parole queste di un’ attualità estrema.

In mezzo alla quotidiana volgarità che si scatena, si impone la bellezza poetica di

Marylin Monroe, morta il 4 agosto 1962. Anche la descrizione della diva è impressionante:

«così ti sei portata via la tua bellezza, sparì come un pulviscolo d’oro […] fra te e la tua bellezza, posseduta dal potere, si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente».

Questa parte si conclude come i film di Pasolini solitamente fanno: Marylin come Accattone, Ettore Garofalo o Stracci, si riscatta attraverso la morte. Che risposta offre Pasolini alla domanda iniziale? La volgarità del presente vuole possedere la bellezza e dunque l’unica conseguenza possibile sarà la scontentezza.

Nella presentazione iniziale Guareschi usa un carattere di scrittura diverso per la sua parte: non lo stampato minuscolo, ma il corsivo, quasi a voler far piacere alla maestra Cristina delle sue storie che altri non era che sua madre Lina Maghenzani.

Il suo testo viene letto da Gigi Ortuso e Carlo Romano, celeberrimo doppiatore di Jerry Lewis e di Don Camillo. Il suo approccio è meno poetico, più analitico: l’arma che Guareschi usa è un finissimo umorismo.

«Vita brevis, ars longa, la vita è breve, l’arte è lunga, così dicevano i vecchi che non avevano fretta, ma gli uomini d’oggi hanno adeguato il motto alle nuove esigenze, vita brevis, ars brevis […] non c’è tempo da perdere.»

Quanta incredibile profezia in questa affermazione soprattutto se pensiamo ai social media e alla rapidità delle immagini odierne. La vita diventa frenetica, concitata e aumenta inevitabilmente l’ansia da prestazione. Tutto diventa all’apparenza facile e Guareschi si prende gioco della televisione, della moda, dove tutto è immediato, anche se «non esistono libri facili per educare i figli». Una musichetta suadente sottolinea l’apparente bellezza del miracolo economico e le sue evidenti brutture. Le riflessioni e le considerazioni sull’Europa inguaiata a est e a ovest risultano impressionanti e così anche il giudizio netto sulla potentissima America dalle molte facce. Dunque, come risponde Guareschi alla domanda iniziale? Il presente ha troppa fretta ed è un’epoca convinta che tutto sia facile o semplice, ma in questo vuoto di profondità si perde la nostra umanità, che ama e predilige la bellezza.

Qualcuno ha cercato di farci dimenticare questo straordinario documento cinematografico, adducendo il fatto che destra e sinistra non avrebbero mai potuto colloquiare, che questi due autori non volevano neppure parlarsi. Chi li conosce bene, sa, invece, quanto si stimassero. A riguardare La rabbia si percepisce una lealtà intellettuale e culturale sia nella prima parte sia nella seconda così lontana dal nostro presente, sempre preoccupato del politicamente corretto e di cosa si può dire o non dire. Inoltre si tratta di una sorta di cinegiornale che fa riflettere e presenta le notizie attraverso due voci che danno giudizi con i quali si può essere o non essere d’accordo, ma che smuovono il pensiero dello spettatore.

Ci si chiede, infine, se la poesia di Pasolini e l’umorismo di Guareschi possano essere ancora compresi al giorno d’oggi.

Note

- Dante, Vita nuova (II, 4), Bur, Milano, 2009.

- Alfonso Canziani (1923-2019) fu docente di cinema per oltre quarant’anni presso la Facoltà di Magistero e il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna.

- P.P.Pasolini, 10 giugno in Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 2001. È la poesia che Orson Wells, nelle vesti del regista intellettuale e annoiato nel mediometraggio La ricotta, recita ad un giornalista mediocre e superficiale che gli rivolge domande con un sorriso beota senza ascoltare davvero la risposta.

- Gianni Scalia (Padova, 1928 – Bologna, 6 novembre 2016) è stato un critico letterario e accademico italiano. Docente di letteratura italiana presso l’Università di Siena, ha partecipato attivamente a riviste e iniziative politico-culturali e letterarie, tra cui Officina, con Pier Paolo Pasolini, Roberto Roversi, Francesco Leonetti, Angelo Romanò e Franco Fortini, Le Porte, con Roberto Roversi, e In forma di parole, da lui fondata e diretta dal 1980 fino al 2014.

- Il volgare eloquio è il testo che racchiude l’ultimo bellissimo intervento di P. P. Pasolini avvenuto il 21 ottobre 1975, due settimane prima della tragica morte nella biblioteca del liceo classico Palmieri di Lecce. Pasolini da una parte, professori e studenti dall’altra si confrontarono sul tema «Dialetto a scuola».

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2022 Monica Fabbri