Anthroposcenes. L’arte contemporanea e il suo doppio cinematografico al Biografilm Festival di Bologna

Alessandra Mantovani, Anthroposcenes. L’arte contemporanea e il suo doppio cinematografico al Biografilm Festival di Bologna, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 57, no. 33, giugno 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.11487

Introduzione

a. Panoramica

Questo studio propone un’analisi delle biografie di artisti contemporanei (film e documentari) in ambito cinematografico, prendendo in esame una rassegna specializzata nel genere biopic, a partire dal titolo programmatico e mai cambiato: il Biografilm Festival.

Inaugurata nel giugno 2005, la rassegna bolognese giungerà nel 2024 alla ventesima edizione. Fin dagli esordi ha presentato programmi dedicati alla celebrazione di “vite” distintesi per eccezionalità in ogni ambito antropologico: spettacolo, musica, scienze, sport, difesa dei diritti umani. Riservando un’attenzione via via crescente alle relazioni tra arti figurative e cinema, con nuove sezioni create a questo scopo.

Un’evoluzione inevitabile, a causa dell’interesse di un pubblico sempre più “emancipato” sull’argomento; cui fa da controcanto un’offerta incrementata di film biografici o autobiografici su vita e opere di artisti nostri coevi.

La ricerca si concluderà tentando una disamina delle reciproche interazioni tra cinematografia e visual art. E formulando alcune ipotesi sulla “traducibilità” del linguaggio di quest’ultima nei vari media, in particolare quello cinematografico.

b. Metodologia adottata

L’esame di un genere così composito come quello (auto)biografico nella cinematografia, a causa delle influenze derivanti dal contesto storico, sociale e politico, nonché culturale in cui nascono queste narrazioni, non può avvalersi di un’ermeneutica esclusivamente “interna”: gli strumenti offerti dalla critica storico-artistica non sono sufficienti per isolare, ad esempio, le ideologie che hanno contribuito all’identificazione o agli scostamenti operati da un cineasta (o da un filone cinematografico) con o “contro” determinati stilemi / cliché.

Si utilizzeranno perciò metodologie di analisi mutuate anche dalla filosofia (di basilare importanza i contributi sul cinema che ci ha lasciato Gilles Deleuze), dalla psicanalisi (Jacques Lacan: la “fase dello specchio” e il “trauma del reale” esposti nei Saggi e nei Seminari), dall’antropologia (Jean-Pierre Vernant), dall’iconografia (Erwin Panofski, George Didi-Huberman), dalla mediologia (Walter Benjamin e i suoi epigoni), nonché dalla teorizzazione spesso formulata dagli stessi cineasti, la c.d. politique des auteurs (Guy Debord, Jean-Luc Godard).

c. Sinossi dei capitoli

Il capitolo I, Prima dei festival. “L’âge d’or” delle vite d’artista su pellicola, introduce una breve storiografia del genere bio-cinematografico, proponendo alcune casistiche esemplari e metodologie di analisi. Si tenta così di isolare “stereotipi” e narrazioni che si ripropongono come mitemi nelle prime celebrazioni di artisti dell’età moderna e contemporanea: ad esempio il cliché “cristologico” dell’artista-genio, folle o emarginato; oppure, al contrario, l’artista-genio che ha raggiunto la fama e il successo in vita, intuendo le possibilità performative offerte dal nuovo mezzo (il caso di Picasso, che inaugura un genere inedito, il film “processuale”, offrendo all’occhio della mdp il proprio gesto creativo).

L’artista e il suo “doppio” melancolico (prima ancora che cinematografico) possono essere indagati utilizzando la lente psicanalitica (Lacan), antropologica (Vernant), oppure iconografico-allegorica (teorie e immagini sulla Melancholia).

Nel capitolo II, Biografilm, non solo biopic, si analizza il festival cinematografico come vettore di ulteriori cliché o, al contrario, di nuove chiavi interpretative.

Famose rassegne cinematografiche (Cannes, Venezia) annoverano numerose selezioni di (auto)biografie di cineasti che hanno deciso di raccontare sé stessi scegliendo come “doppio” un artista del passato (Andrej Tarkovskij con Andrej Rublëv, il monaco pittore); oppure costruendo un flusso di immagini della memoria propria e insieme collettiva (Jean-Luc Godard). Nel caso del Biografilm, forse il caso più luminoso è il documentario di Wim Wenders sul grande fotografo Sebastião Salgado.

Il capitolo III, Melanconici e integrati, completa l’analisi degli exempla tratti dal Biografilm Festival, riprendendo le mosse dagli enunciati del filosofo e regista Guy Debord, che dopo aver sviluppato le teorie situazioniste sulla deriva dell’arte e sulla spettacolarizzazione delle merci, le traduce in un linguaggio cinematografico del tutto inedito.

Ci si chiede poi come la tecnica da lui inventata abbia fatto breccia nel piccolo schermo grazie all’intuizione di un gruppo di critici e autori (tra i quali Enrico Ghezzi), mentre il grande schermo pare aver subìto in molti casi una sorta di involuzione, orientandosi di nuovo verso la comoda soluzione del tributo “celebrativo” alle vite degli artisti e, dunque, rinunciando non di rado al tentativo di adottare, per descriverli, il loro stesso sguardo; e spesso, per di più, con la patente intenzione di adeguarsi a standard documentaristici televisivi in grado di garantire una sicura distribuzione del prodotto su qualsivoglia piattaforma o media.

Troviamo fortunatamente felici eccezioni: nello stesso Biografilm Festival vengono selezionati documentari che nascono con l’intento di raccontare una determinata pratica artistica, o un esponente di rilievo magari scegliendo la poetica di un’unica opera della sua produzione. Ne è un esempio Il padiglione sull’acqua, di Stefano Croci e Silvia Siberini: i due giovani registi hanno scelto la tomba Brion come unico oggetto metonimico della narrazione, concentrandosi sullo splendido, silente “Padiglione della Meditazione”, che in liquide lentezze compendia lo stile e tutte le aspirazioni del grande architetto Carlo Scarpa.

E poi gli outsider: artivisti come Ai Weiwei che utilizzano il proprio fare arte anche allo scopo di denunciare abusi e soprusi del potere; o delle mafie (Letizia Battaglia), o dell’ingiustizia che colpisce di nuovo chi già è stato vittima di una strage impunita (Christian Boltanski). E chi infine, come Elettra Fiumi, ritrova il tesoro archivistico del padre Fabrizio, architetto “radicale” e co-fondatore del Gruppo 9999, e decide di farne un film insieme toccante e divertente.

Scene da un matrimonio – Il connubio arte-cinema – Prefazione

Soltanto ciò che all’inizio fu capace di dissimularsi può apparire. Le cose

di cui cogliamo subito l’aspetto, quelle che somigliano, tranquillamente, non

appaiono mai. Sono evidenti [apparentes], certo – ma niente di più: non si

daranno mai come apparenti [apparaissantes]. Che cosa serve dunque

all’apparizione, all’evento dell’apparente? Che cosa serve subito prima che

l’apparente si richiuda nella sua sembianza che presumiamo stabile o

speriamo definitiva? Serve un’apertura, unica e momentanea, un’apertura

che attesti l’apparizione come tale. E qui emerge un paradosso, perché

l’apparente, nell’istante in cui si apre al mondo visibile, si vota a una sorta di

dissimulazione. Emerge un paradosso perché l’apparente, per un solo

momento, rende accessibile a noi mortali qualcosa che evoca il lato nascosto

o, meglio, l’inferno del mondo visibile – ed è il territorio della

dissomiglianza.

Georges Didi-Huberman, La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini

Il doppio legame tra arti figurative e cinema nasce forse – ante litteram, beninteso – con Las Meninas di Diego Velázquez: un’opera, è stato detto e scritto, “autocelebrativa”.

L’autore si pone a fianco dell’infanta Margherita, accompagnata da quella corte di personaggi che paiono sue emanazioni irrequiete. Quasi fosse un fotografo, poco prima dell’autoscatto si aggiunge a un gruppo, suggellando così la sua appartenenza a una élite. Ma sarebbe riduttivo pensare a una sorta di “autopromozione” del genio pittorico, che mostra, fra il resto, un’autentica familiarità con i reali di Spagna. Tutti i soggetti del ritratto, a eccezione forse dell’infanta, non sono in posa, sembrano essersi aggiunti durante il lavoro del pittore1, o sembrano essere sul punto di andarsene. Come don José Nieto, sul fondo: si appoggia allo stipite dopo aver aperto la porta, oppure rivolge un ultimo sguardo all’atelier prima di sparire risalendo le scale? E queste portano all’esterno, o ad altre stanze che possiamo solo immaginare, in dissolvenza nel chiarore? La coppia reale riflessa nello specchio al centro è il soggetto ri-guardante il lavoro del pittore di corte? Oppure è appena arrivata per una supervisione? Forse per questa visita inattesa Velázquez si discosta dalla grande tela (che noi in sincrono vediamo compiuta), si fa indietro sporgendosi?

A che punto è l’opera? Noi posteri la contempliamo terminata, ma probabilmente dall’altra parte del quadro, in questo preciso istante, non lo è. È nascosta al nostro sguardo, opaca: ne riconosciamo soltanto le dimensioni, l’importanza. Velázquez accondiscende a mostrare come lavora, ma il grande telaio nasconde l’opus, e il suo segreto. Una porta si è aperta sul fondo, apparentemente luminoso ma lontano e inaccessibile. Un’altra, davanti a noi, permette solo di intra-vedere: un’apertura «unica e momentanea, che attesti l’apparizione come tale»2.

Alcuni soggetti sono lì come per caso, una presenza effimera e distratta che non interroga né attribuisce importanza alla registrazione di quei attimi che scorrono. Ma altri personaggi – e lo stesso “regista” (Velázquez) – sanno di essere osservati, si voltano: ma chi guardano? I sovrani? Noi?

In quegli sguardi prevale la circostanza, il rispetto verso i regali committenti? O piuttosto la circospezione verso sconosciuti che si affacciano da un altro spazio e tempo?

Si è stabilito un contatto. Ma le solitudini restano tali. Come in un cinema capovolto, siamo interrogati da “immagini-tempo”3, che scorrono, anche se in un’immobilità apparente e perenne, mentre noi ci muoviamo scrutando ogni prospettiva e dettaglio.

Al cinema, seduti dinanzi allo schermo, possiamo catturare molte delle “immagini-movimento”4: non siamo “passivi”, così come non lo sono i soggetti di un’opera pittorica.

Assistiamo allo svolgersi di una “giornata tipo” nel workshop di Velázquez in Las Meninas (1656 ca), così come – agli antipodi cronologici e geopolitici – diveniamo testimoni di diverse “giornate” (che di “tipico” hanno peraltro ben poco) nella vita dell’artista-architetto e dissidente cinese Ai Weiwei narrate nel film Ai Weiwei: Never Sorry, un documentario del 2012 diretto dalla regista americana Alison Klayman. Insignito di “Premio speciale della giuria” al Sundance Film Festival nello stesso anno, venne inserito nella programmazione di numerosi festival, fra i quali spicca, con ogni probabilità, il Biografilm, ossia – va da sé – il fenomeno petroniano oggetto d’indagine in questa ricerca.

In Never Sorry Ai apre le porte del suo studio a Pechino, il “258 Fake”, e la regista documenta le varie fasi della Citizens’ investigation sulle vittime dei crolli di scuole nel Sichuan: il progetto pubblica i nomi dei cinquemila bambini rimasti schiacciati sotto le macerie degli edifici scolastici distrutti da un terremoto del 2008, denunciando le deliberate negligenze nella costruzione degli edifici.

L’accostamento tra le due modalità di autorappresentazione, quella del grande andaluso di età barocca e del nostro eroe contemporaneo, è meno forzato di quanto potrebbe apparire. È utile per tracciare una mappa che consenta di soffermarsi su un aspetto particolare del rapporto tra arte contemporanea e cinema: quello che riguarda non solo le “Vite de’ più eccellenti” tra gli artisti nostri coevi, o il ciclo di vita di una singola opera, ma anche le narrative sviluppatesi intorno ad esponenti di valore meno noti o emergenti. E che comprenda l’analisi dei nuovi strumenti, stilistici e multimediali, divenuti indispensabili. Che si offrono alla settima arte per riflettere su sé stessa, come mezzo e come fine.

I. Prima dei festival. “L’âge d’or” delle vite d’artista su pellicola

I.1. Come in uno specchio. Tra mitologia e psicanalisi

Per le imago infatti, i cui volti velati è nostro privilegio veder profilarsi nella nostra esperienza quotidiana e nella penombra dell’efficacia simbolica, l’immagine speculare sembra essere la soglia del mondo visibile, sia che ci fondiamo sulla disposizione speculare presentata nell’allucinazione e nel sogno dall’imago del proprio corpo, che si tratti dei suoi caratteri individuali, delle sue infermità o delle sue proiezioni oggettuali; sia che notiamo il ruolo dell’apparato dello specchio in quelle apparizioni del doppio in cui delle realtà psichiche, peraltro eterogenee, si manifestano.

Jacques Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io5

La pazzia di una giovane donna che vive su un’isola disabitata – Fårö, luogo in cui morirà lo stesso Ingmar Bergman – ci introduce al tema del dionisiaco nel cinema: è Karin, e il suo male è incurabile, sempre dilaniato tra l’orrore e l’ossessione delle voci che avverte, e l’euforia di una seconda realtà che sperimenta lei sola, e la fa sentire libera. È consapevole della sua malattia, la legge ogni giorno negli sguardi dei tre uomini che le vivono accanto, senza poterla aiutare: il marito Martin la ama ma vorrebbe appoggiarsi a lei, il fratello diciassettenne Minus la insegue e la fugge tormentato, il padre David la studia cercando un’ispirazione letteraria venuta a mancare o più probabilmente mai conosciuta. La “menade” di Bergman patisce tutta la sofferenza della “divinità” che ha preso possesso del suo destino: la realtà è in frammenti, senza speranza di ricomporsi in una guarigione.

«Come se il velo di Maia fosse stato strappato e sventolasse ormai in brandelli»6.

Il film di Bergman è del 1961, primo lungometraggio della trilogia sul Silenzio di Dio, e il titolo rinvia al Nuovo Testamento.

12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α, 13:127.

12 Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto.

I Corinti, 13:128.

Il termine neotestamentario ἔσοπτρον è ambiguo, e può restituire sia “lente” che “specchio”, anche se viene preferita quest’ultima traduzione (o meglio tradizione). In realtà l’uso testuale originario è in linea con l’uso rabbinico del termine אספקלריה, aspaklaria, un prestito dal latino specularia, pietre chiare e levigate usate per le finestre, traslucide ma non quanto il vetro, né riflettenti come uno specchio. Superfici, lenti, o vetri smerigliati; attraverso i quali era consentita solamente una visione sfocata, dai contorni non definiti.

Nel Talmud Babilonese (Yevamot 49b) si parla del privilegio di Mosé, unico veggente dotato di una percezione se non diretta quantomeno accurata, come se osservasse «attraverso una lente limpida». Mentre a tutti gli altri profeti erano riservate visioni metaforiche, indirette, mediate da «uno specchio oscuro» [aspaklaria]9.

I due strumenti, specchio e lente, non sono semanticamente sovrapponibili, com’è ovvio. Non a caso

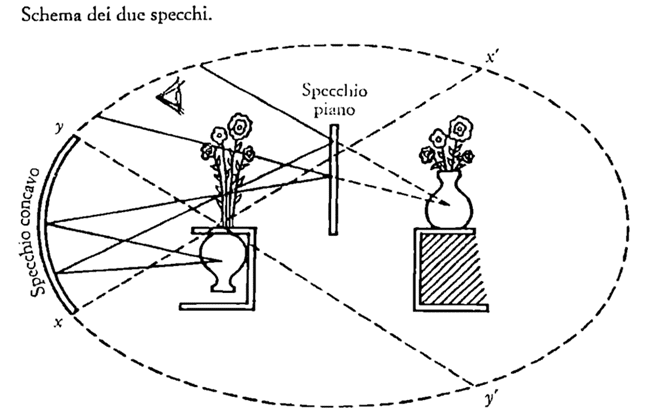

Lacan insiste sull’importanza dello studio dell’ottica, per chi come lui si occupi di psicoanalisi: spingendosi fino a spiegare la Traumdeutung (Interpretazione dei sogni) di Sigmund Freud con l’esperimento del “mazzo di fiori capovolto”10. A maggior ragione l’ottica non potrà essere trascurata da chi si occupi di arti visive.

A dieci anni di distanza dagli esiti bergmaniani appena descritti, un altro grande cineasta si cimenta con un soggetto che presenta più di un’analogia con il suo precedente.

Images (1972) di Robert Altman è il secondo capitolo di una trilogia sulla schizofrenia femminile. Qui la scomposizione dell’Io, più che ai dialoghi o monologhi, è affidata alla moltiplicazione di frammenti, oggetti, specchi, fantasmatizzazione della realtà, fino all’incontro della protagonista con il proprio doppelgänger.

Cathryn – a differenza della bergmaniana Karin – non riflette, è riflessa. Apparentemente non soffre per la propria condizione, o comunque trova il modo di sopravvivere e convivere con la propria malattia. Semmai, ciò che accomuna l’umana vicenda dell’una e dell’altra è la desertificazione, che insieme le isola e offre loro rifugio. Ma costituisce anche l’ambiente ideale, nel silenzio, per l’affiorare del disagio psichico.

Come questo “humus”, questa melancholia si leghino alla creatività, alle “Vite de’ più eccellenti” e non solo a quelle di sconosciuti prossimi nostri, è materia fertile, che fin dagli albori ha attirato lo sguardo del cinema.

I.2. Agiografie di artisti. L’immagine e il suo doppio

Un «doppio» è tutt’altra cosa che un’immagine. Esso non è un oggetto «naturale», ma non è neanche un prodotto mentale: né un’imitazione d’un oggetto reale, né un’illusione della mente, né una creazione del pensiero. Il doppio è una realtà esterna al soggetto, ma che, nella sua apparenza stessa, s’oppone, per il suo carattere insolito, agli oggetti familiari, allo scenario ordinario della vita.

Jean-Pierre Vernant, L’immagine e il suo doppio. Dall’era dell’idolo all’alba dell’arte

[Paul] Dirac predisse che in aggiunta agli elettroni dovesse

esistere un’altra particella, chiamata positrone (scoperta al Caltech da Anderson),

che è necessariamente collegata all’elettrone.

Tutte le proprietà di queste due particelle obbediscono

a certe regole di corrispondenza:

le energie sono uguali; le masse sono uguali; le cariche sono opposte;

ma, più importante di qualsiasi altra cosa, le due, quando si incontrano, possono annientarsi l’una

con l’altra, e liberare la loro intera massa in forma di energia, diciamo raggi γ.

Il positrone è detto antiparticella dell’elettrone,

e queste sono le caratteristiche di una particella e della sua antiparticella.

Dall’argomento di Dirac era chiaro che tutte le restanti particelle del mondo

dovessero pure avere antiparticelle corrispondenti.

Richard Feynman, La fisica di Feynman. 3. Meccanica quantistica11

Sostiene Marco Senaldi12, nella nuova edizione del suo saggio Van Gogh a Hollywood, che il metodo detto dell'”anamorfosi culturale” (messo a punto dal filosofo Slavoj Žižek) sia in grado di analizzare con efficacia i vari mitemi soggiacenti a quel particolare genere che si chiama biopic, ovvero la biografia di un artista, sia che si tratti della narrazione di un’intera esistenza, o di una parte di essa, mediante il racconto della genesi di un’opera.

Il termine non va confuso con quello che nella critica d’arte si individua come “anamorfismo”: quest’ultimo infatti è un effetto, un’illusione ottica grazie alla quale un’immagine, intenzionalmente proiettata dall’artefice sul piano in modo distorto, risulta riconoscibile soltanto in determinate condizioni di osservazione. L’esempio canonico è dato dal celebre dipinto di Hans Holbein il Giovane Gli ambasciatori (1533), alla base del quale si nota una figura che attira l’attenzione per la sua estraneità apparente, ma con elementi familiari: ponendosi a destra, vicino al piano dell’opera, si è in grado di cogliere la figura anamorfizzata nella sua interezza, un teschio umano. La tecnica che permette di “sintetizzare” e infine ottenere questo genere di effetto visivo è detta “anamorfosi”: un’arte, per l’appunto. L’autore ne fa un uso consapevole, dimostrando così non soltanto una precisa e sulfurea intenzionalità di lettura, bensì dando prova di una padronanza pressoché totale delle regole prospettiche, e della loro sovversiva distorsione.

Lo stesso metodo viene utilizzato da Žižek e Senaldi per analizzare, decostruendoli, quegli anamorfismi ideologici, culturali, immaginari, che si sono depositati e stratificati “dentro” le varie narrazioni delle vite degli artisti (a seconda del periodo storico), generando, in letteratura ma soprattutto al cinema, identità del tutto differenti (l’ossimoro è voluto) per uno stesso soggetto.

Si tratta di anamorfismi in larga parte inconsapevoli, di cliché che un pubblico proietta su un oggetto del desiderio (in questo caso l’artista-eroe, apollineo o tragico): la captazione degli stessi è compito di sceneggiatori, produttori, registi, e di quanti si occupano di restituire un “prodotto” cinematografico attraente; e, in qualche caso, cinema come arte. «Il campo ideologico infatti è afflitto da una certa “impossibilità strutturale” e il riempitivo immaginario che ottura (e al tempo stesso nasconde) questa falla si scorge solo attraverso una lettura radente, obliqua, anamorfica appunto»13.

Secondo Senaldi, questa pratica sarebbe utile a prevenire, tra l’altro, quel “limite” che il filosofo individua nello strutturalismo di Roland Barthes. In Miti d’oggi14, pur anticipando i tempi nella sua analisi dell'”immaginario” come fenomeno sociale, Barthes si servirebbe del mito come metalinguaggio o sistema semiologico di secondo livello, giungendo ad affermare che “la nostra società borghese” sarebbe paradossalmente la più esposta al mito. Quest’ultimo viene visto come un passaggio dal reale all’ideologico, “svuotando il reale” e trasformando il mondo in “immagine del mondo, rovesciata”, come in una “camera oscura”. Il quadro teorico sarebbe corretto, ma non l’analisi dei singoli epifenomeni.

L’errore, per Senaldi, consisterebbe in una reinterpretazione anacronistica della cultura occidentale, ricondotta a forza entro un quadro “analitico” pertinente al passato. Barthes “non si accorgerebbe” di essere del tutto calato dentro quei miti che vorrebbe demistificare. Occorre tuttavia ricordare che in Barthes l’analisi non è mai disgiunta dal divertissement linguistico, e ogni “mito” è, letteralmente, un racconto, non privo di pennellate surreali.

Se dunque i fenomeni, in questo caso le biografie di artisti (ovvero l’arte contemporanea risemantizzata in narrazioni diverse o rovesciate a seconda del contesto culturale in cui nascono) “ri-generate” dal cinema, vanno osservate con uno sguardo “in sezione”, lo studio non potrà non dotarsi di un proprio “cassetto degli attrezzi”, un glossario di termini che inevitabilmente faranno riferimento anche agli strati più antichi del linguaggio.

Così ad esempio si muove anche Victor Stoichita15. In Breve storia dell’ombra. Dalle origini della pittura alla pop art, il critico rilegge “attentamente” (sic) Plinio il Vecchio, che a sua volta ritorna a parlare del “mito” fondativo dell’arte in due passi della Naturalis Historia. Per poi passare allo “Stadio dell’ombra e stadio dello specchio” (Lacan). Interrogando, sulle orme di ciò che già misero in atto Lacan, Baudrillard, Vernant, anche il lessico arcaico: per giungere a risultati di ricerca sulla natura delle immagini e dei loro “doppi”, che ancor oggi sono imprescindibili. Specie accostandosi alla critica dell’arte alchemica per antonomasia, il cinema, popolato di doppi, duplicati, sosia di sosia, e non soltanto di remake.

Il lavoro di Marco Senaldi16 resta tuttavia un unicum – per la specificità del tema affrontato – nel panorama della critica cinematografica. Suggerisce ulteriori chiavi di lettura delle narrazioni biografiche o autobiografiche di artisti contemporanei, che mi appresto ad illustrare.

I.3. Melancholia e Felicitas. Autobiografie e biografie

Ci sono diversi modi di fare un film. Come Jean Renoir e Robert Bresson, che suonano.

Come Sergej Ėjzenštejn, che dipinge. Come Stroheim, che scriveva romanzi sonori all’epoca del muto.

Come Alain Resnais, che scolpisce.

E come Socrate – intendo Rossellini – che si limita a fare della filosofia.

Insomma, il cinema può essere tutto allo stesso tempo, giudice e parte in causa.

Spesso sorgono dei malintesi perché ci si dimentica di questa verità.

Si rimprovererà Renoir di essere un cattivo pittore quando nessuno direbbe questo di Mozart.

Si rimprovererà Resnais di essere un cattivo romanziere

quando nessuno si sognerebbe di dirlo di Giacometti.

Insomma, si confonderà la parte col tutto,

negando all’uno e all’altro il diritto di escludersi o di appartenersi.

È qui che comincia il dramma. Il cinema è catalogato o come una parte o come un tutto.

Se fate un western, niente psicologia, mi raccomando. Se fate un film d’amore, mi raccomando, nessun pestaggio o inseguimento.

Quando girate una commedia di costume, niente intreccio!

E se c’è un intreccio, allora non approfondite i caratteri.

Guai a me allora, che ho appena girato Una donna sposata, un film dove i soggetti sono considerati come oggetti, dove gli inseguimenti in taxi si alternano alle interviste etnologiche,

dove infine lo spettacolo della vita si confonde con la sua analisi;

insomma, un film dove il cinema scorrazza libero e felice di essere soltanto quello che è.

Jean-Luc Godard17

Nell’ultimo film (Le livre d’image), ancor più di quanto accadde con Histoire(s) du cinéma, Godard ci parla di sé, della sua vita di cineasta di ottantotto anni, poco prima di rinunciarvi. Ricorrerà al suicidio assistito nella sua casa di Rolle in Svizzera, il 13 settembre 2022. Una fonte vicina al regista avrebbe dichiarato: «Non era malato, era solo esausto. È stata una sua decisione e per lui era importante che si sapesse»118. Come che sia, Le livre d’image è l’ultimo film diretto da Godard, e non solo ultimo in ordine cronologico. Non è un testamento. È il suo ultimo dono. Non sappiamo se lo considerasse tale.

Le immagini appaiono e scompaiono in veloce successione, così come il pensiero. Il regista commenta a voce bassa, quasi un sussurro, con lentezza.

La citazione in cui l’Autore si identifica è un apocrifo attribuito a Bertoldt Brecht: «È il frammento a dire la verità». L'”aforisma” tuttavia non è presente in nessuna delle sue opere letterarie o teatrali a noi note. È un fake? Ma ha poi importanza che lo sia, specie considerando che lo stesso Godard intenzionalmente si contraddice in molte dichiarazioni rilasciate a proposito della propria cinematografia? La “verità” è “utile”, secondo Godard? O piuttosto, così come nel predicato brechtiano, soltanto il soggetto, il “frammento”, ha valore?

E che cosa significa la chiusa (che rivela maggiore convinzione proprio perché somiglia al prologo di un nuovo film, una nuova opera) «un film dove il cinema scorrazza libero e felice di essere soltanto quello che è»? Libero e felice. Non è solo un’endiadi, non è un cliché: la condizione di “felicità” è isolata ed esaltata, come un fermo immagine impresso nella rétina. Forse vale la pena soffermarsi per un momento su questo termine di derivazione latina, felicitas, e sul suo corrispettivo greco εὐδαιμονία. Ciò che li accomuna è il riferimento a una condizione di pienezza, bien-être, uno stato di grazia creativo che nulla ha a che vedere con il “superomismo”, ma molto ha invece a che spartire con il nietzchiano “diventare ciò che si è”, un momento in cui una creatura (intesa anche come opera), guidata dal proprio dàimon benevolo, realizza il proprio télos, prima di richiudersi nell’oblio. Uno stato “eudemonico” che ha il proprio corrispettivo opposto nella melancholia, il trauma del Reale, il taglio, la “perdita di senso”.

Si tratta di una coniunctio oppositorum, poiché è evidente quanto spesso opere (d’arte, d’ingegno) che vengono considerate il risultato di uno “stato di grazia”, di una particolare “fecondità/felicità espressiva” (in un autore, un movimento, in un determinato periodo storico), siano scaturite da quel “male di vivere” che affligge ogni atomo, ogni particella di questa parte di universo.

Molti individui ne avvertono “l’aura”, lo riconoscono fin dai primi sintomi poiché ne sono stati spesso visitati; a volte vinti. Il lento salire di un umore oscuro, che può precedere o seguire una svolta decisiva, una trovata, un’intuizione, un parto, o, al contrario, una perdita, un vuoto. E questo umore si concretizza, diventa solido, possiamo anche vederlo materializzarsi davanti a noi, pur senza riuscire a dargli una forma, come fosse un coagulo. Una stele funeraria. Una pietra.

Chi o che cosa ha convocato (o evocato) quell’oggetto? E perché si è materializzato proprio lì, in quello spazio (che è anche tempo) con il quale non ha (più) alcuna apparente relazione?

Così Albrecht Dürer vede improvvisamente quel poliedro ingombrante e alieno, concreto e pesante, regolare ma privo di forma: un ossimoro, Tanto che nemmeno la Sapienza alata, scura in volto, pure con l’ausilio degli strumenti di misura e riproduzione di cui si circonda, riesce a definirlo, e si domanda da dove provenga. Forse possiamo concepire Melencolia come un racconto autobiografico sub specie allegoriae di Dürer: la sua ricerca costellata di interrogativi senza risposta, in un’epoca piena di incognite e inquietudine come l’umanesimo.

E il poliedro ricompare: più levigato e lucido, regolare ma sempre informe, più nero del nero. Il monolito flottante nel vuoto accompagna in silenzio l’Odisseo di Stanley Kubrick, che nel film si chiama David e che, pur non essendo un eroe, è dotato di “multiforme ingegno”: si ritroverà comunque a navigare solo. L’apparizione è rara e sempre inattesa, ma coincide con alcuni “allineamenti” evolutivi, e suggella la fine del viaggio. Il film è del 1968, ma forse la data è più casuale che “fatale”. Non è dato riconoscere, infatti, un Kubrick artista o regista esplicitamente “politico”, nonostante i temi di riflessione ricorrenti: le guerre, la violenza, sono sempre protagonisti. Ma l’altra vena aurifera, la relazione fra le arti (cinema-letteratura, cinema-pittura) è sempre ugualmente presente, nonostante l’autore non si conceda mai estetismi estremi o superflui.

Melancholia stessa ha un’evoluzione: la sua portanza, il suo peso sempre maggiori ne hanno fatto infine un pianeta “errante”. Un luminoso pianeta blu, immagine speculare del nostro. Il gemello oscuro della Terra, la sua fine. In base alle stesse dichiarazioni di Lars von Trier, il film (distribuito nel 2011) è stato concepito durante e dopo un lungo periodo di “depressione”. E il “peso” autobiografico si avverte nel desiderio di annientamento che colpisce duramente la protagonista. La quale “vede” la fine avvicinarsi proprio mentre è al culmine dei festeggiamenti per le sue nozze. Si allontana nel buio, tra l’erba si abbandona a un ultimo disperato rapporto sessuale con un ospite, prima di lasciarsi avvolgere dalle spire della vegetazione, galleggiando su acque scure come Ofelia. E il mattino successivo è già quello di mesi dopo: il male le ha tolto le forze, ogni cura di sé, e il cibo “sa di cenere”. Ma la notte ritrova le energie per alzarsi, perdersi di nuovo tra la vegetazione, sdraiarsi ed esporsi a quella luce blu che si fa sempre più splendente. Vede l’apocalisse avvicinarsi e questo le dona sollievo, le restituisce le forze, ogni notte. Finché arriva il mattino del trauma: per gli “altri”, che perdono tardivamente ogni illusione di salvezza. Non per lei, che il trauma lo ha già vissuto e ora vede compiersi il suo desiderio di cancellazione di un mondo di cui “nessuno sentirà la mancanza”: un atomo oscuro del male. E quel mattino è splendente, sorride, fa colazione, l’appetito è recuperato.

Questo è il mistero di melancolia. Che ha molti epiteti contemporanei: depressione maggiore, schizofrenia, sindrome bipolare, ciclotimia. Ma che potremmo anche evocare diversamente: dea “dagli occhi lucenti”, la “vergine”, la “venerabile”, divinità infera e portatrice di morte come Persefone, ma anche Soteira (“salvatrice”), giacché senza il suo ritorno non esisterebbero stagioni, e l’umanità vivrebbe in perenne carestia.

Dal suo influsso si genera un’opera come Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh: una delle “sintesi” più felici, per l’appunto: in cui melancholia e stato di grazia si mostrano insieme.

Marco Senaldi19 sottolinea come, tra tutte le biografie cinematografiche del pittore olandese, forse soltanto i film di Maurice Pialat (del 1991) e di Akira Kurosawa (“Sogni”, del 1990) restituiscano il racconto dell’arte come vita del pittore, senza nulla concedere agli stereotipi hollywoodiani, né alle diagnosi (autorevoli o presunte) sulla sua malattia.

Questi cliché, come si vedrà, affliggono tuttora buona parte del “filone biografico” nella cinematografia, e non soltanto oltre oceano. Per attrarre il “grande pubblico” e interessarlo a un’arte difficile, alchemica come quella contemporanea, il cinema ha ancora bisogno di “miti”?

II. Biografilm, non solo biopic

II.1. Ossessione festival

Tutti i festival si muovono (nel loro tendere alla fiera, nel loro essere attesi e desiderati da essa) tra Duchamp e Warhol, ovvero nello spazio minimo o inesistente tra un senso e l’altro o tra il verso e il retto del nastro di Moebius disegnato dalla fuga dell’/dall’arte più radicale del secolo (troppo rapidamente e poi mai troppo presto e fino in fondo trascorso, la rottura della trasparenza stessa del guardare, nel GranVetro (a sua volta poi comodamente trasportabile in valigetta), e il precipitarsi – attraverso quello squarcio – di/da tutto il mondo readymade. Anche il festival del volo a vela, o delle macchine agricole e dell’agricoltura, o quello del vento (dei venti, convocati e riprodotti come per magie da castelli atlantici…).

Ma quello di cinema è il più abissale nel movimento. Intanto, come fa il cinema, si (ri)occupa di tutto, proprio nel senso riflessivo estremo del poter essere rioccupato da sezioni tematiche dell’infinito esser visivamente occupato di qualunque immagine/film in qualunque istante (festival di ‘cinema e…’ o di ‘cinema di…’). E poi, con semplicità e banalità istituzionali, apparecchia una situazione fantomatica in cui sequenze più o meno organizzate e scelte di immagini registrate (quasi sempre registranti anche o specialmente figure ‘umane’) vengono esposte allo sguardo di persone all’uopo in tale situazione convocate. Situazione esemplare, in cui questo sguardo è supposto giudicare/(ap)prezzare rianimare immagini già registranti e rianimanti il vivere. Nel meccanismo, più o meno felicemente coatto, si ha un’irresistibile contaminazione, uno ‘stadio dello specchio’ moltiplicato (più che nel finale de La Signora di Shanghai) disseminato potenziato, una concomitanza in cui (come in ogni festival) sono esposte insieme sullo stesso set le cose/eventi/prodotti (artistici o meno) e le persone che di tale esposizione godono o soffrono, e nel caso del cinema questa presenza comune diventa un reciproco attestato di (in)esistenza: le immagini registrate irrealizzano e spettralizzano le immagini dei visitatori/spettatori, e questi derealizzano i film rispetto alla loro realtà tecnica propria entrando nel loro spazio squaternato, in contiguità assoluta eppure sempre separati dal vetro che pure si era rotto, acquari umani che si rimirano e sfiorano e intersecano.

Resta da dimostrare che nell’acquario vi sia ancora acqua, e che dall’altra parte vi sia ancora aria da respirare. Non è questione che si affronti, in un festival, rischiando di ledere la sua sostenibilissima leggerezza. Si preferisce trovare descrivere classificare i pesci, anche morti o boccheggianti, attraversando in apnea (il quasi soffocamento può perfino risultare erotico) il set festivaliero. La domanda su quanto questo ‘serva’ al cinema è quasi sempre mera e cinica ideologia, a coprire e occultare proprio quanto di prudentemente ma terribilmente esemplare affiora nella ‘situazione festival’. Quanto serva a far discernere e apprezzare di più i film ‘migliori’, a promuoverli, a distribuirli in seguito. Come se in una manifestazione così eminentemente spettacolare (fragilissima e di modesta incidenza reale su tutto ciò) fosse decisivo il tratto di un ruolo razionale e preciso nello spettacolo non proprio la sua ‘ammirevole’ o ‘spaventosa’ ambiguità parassitaria.

Enrico Ghezzi, Stati di cinema. Festival ossessione

Che genere di dispositivo è un festival? A cosa serve? Nel caso specifico dell’arte contemporanea – di cui il cinema è parte in causa – può realmente spiegarla, avvicinando il grande pubblico a un approccio che si preannuncia difficile? Possiamo/potremmo fare a meno di miti biografici, del pettegolezzo su star dell’arte, della musica, oggi anche della fisica?

Stando al resoconto di Enrico Ghezzi qui in esergo, risalente a ventidue anni fa e del tutto attuale, parrebbe una missione impossibile, essendo ormai anche l’evento festival entrato a far parte a pieno titolo delle mitografie consumistiche.

Interrogativi di questo tenore sono corretti? Sono chiacchiere salottiere? Forse no, in un momento in cui molti si stanno chiedendo come mai tanta risonanza mediatica, attenzione globale, un documentario che ha fatto incetta di premi nel 2022 (di Daniel Roher, approdato anche al Biografilm) non siano stati in grado di formare uno scudo protettivo sulla vita di Aleksej Navalny, il principale oppositore di un ex funzionario del KGB divenuto rapidamente primo ministro e poi presidente-plutocrate della Russia, a capo di un regime totalitario in grado di umiliare, mettere a tacere, eliminare gli oppositori, soffocando qualsiasi manifestazione di dissenso.

Ghezzi, già direttore del Taormina Film Fest, nel suo memoriale è così saturnino che il pulviscolo d’oro – la “sagra” del festival, il suo rito – si trasforma in particolato inquinante. E il male che lo affligge, quella “coazione a ripetere” che ha contagiato gli stessi spettatori, potrebbe essere neutralizzato solo affrontando un ripensamento radicale della “mostra”, che reca in sé qualcosa di “mostruoso”, appunto. Solo diventando esso stesso opera d’arte, e non più “programma” del (non) esserci, il festival potrebbe evitare di implodere, sprofondando sempre più nell’involuzione che lo ha trasformato in una vendita all’incanto. Un mercato che, una volta partite le roulottes, è pronto a far rotta verso luoghi del pianeta in grado di garantire la stessa aura, la stessa “esclusività” dell’evento, e quasi la stessa scaletta: Venezia come Cannes come Toronto…

Il Biografilm Festival – International Celebration of Lives (promosso dall’Associazione Fanatic About Festival), che ha aperto i battenti nel 2005 sotto la direzione artistica del critico cinematografico Andrea Romeo, è nato col proposito di “restringere il campo”, considerando e premiando unicamente narrazioni biografiche.

La prima edizione riserva all’arte contemporanea uno spazio “prudente” (aggettivo usuale nel fair play): Battaglia di Daniela Zanzotto (UK, 2004), sulla grande fotografa, nella selezione ufficiale; e Mu come Mu-nari di Paolo Castelli e Patrizia della Porta (Italia/1995), ritratto di Bruno Munari, presente nella sezione “Gente di Milano”. Quest’ultimo (della durata di soli 30’) era stato già proposto al Torino Film Fest nel 1996, e presentato come “un collage, un sillabario, un’autobiografia semiseria eppure esaustiva con varie testimonianze: di persone e di… oggetti”, una formula documentaristica in realtà serissima, classica.

Poi, per qualche edizione, silenzio. Ovvero: attenzione riservata ai fenomeni musicali e ai loro protagonisti, ma occorrerà attendere il 2008 per avere addirittura un’intera sezione dedicata all’artistar del XX secolo: Pop Lives! Warhol, le sue superstar e la Factory.

Dunque, 1-0 per Enrico Ghezzi? Se «Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo»20, allora possiamo considerare assodato anche il presupposto: “Tutti i festival si muovono (nel loro tendere alla fiera, nel loro essere attesi e desiderati da essa) tra Duchamp e Warhol”… Ergo: il festival ancora oggi deve soddisfare innanzitutto una serie di condizioni rituali necessarie e sufficienti a garantirne la sussistenza, la “felicità economica”, la “riuscita”. Ma forse l’evoluzione del suo destino narrativo, la sua stessa sopravvivenza, dipenderanno invece da una “rottura”, dall’irruzione del Reale, del trauma, da un’ammissione di infelicità.

II.2. Da Andrej a Andy. Andata e ritorno

(…) mi torna alla mente la lavorazione dell’Andrej Rubl’èv.

L’azione del film si svolge nel XV secolo e fu tormentosamente difficile immaginarsi

“come era ogni cosa allora’’. Dovemmo ricorrere a fonti di ogni genere:

all’architettura, ai monumenti letterari, all’iconografia.

Se ci fossimo messi sulla strada della ricostruzione della tradizione pittorica,

del mondo pittorico di quei tempi, ne sarebbe scaturita una realtà

della Russia antica stilizzata e convenzionale, una realtà che, nel migliore dei casi,

avrebbe richiamato alla mente le miniature o la pittura di icone dell’epoca.

Ma questa strada sarebbe errata per il cinema.

Non ho mai capito, per esempio, come sia possibile costruire una messa in scena

basandosi su opere pittoriche di qualsiasi genere.

Ciò significa creare un quadro vivente per poi venire ricoperti di lodi superficiali del tipo:

“Ah, come è stato colto lo spirito dell’epoca!”, “Ah, che persone raffinate!”.

Ma ciò significa uccidere sistematicamente il cinema…

Perciò uno degli scopi che ci prefiggemmo nel nostro lavoro fu quello di

ricostruire il mondo reale del XV secolo per lo spettatore di oggi, ossia di

rappresentare questo mondo in modo tale che lo spettatore non avvertisse

alcun esotismo da museo o da ‘monumento’ né nei costumi, né nel modo di

parlare, né negli aspetti della vita quotidiana, né nell’architettura.

Allo scopo di ottenere la verità dell’osservazione diretta — una verità, se così ci si può

esprimere, ‘fisiologica’ — ci toccò a tratti scostarci dalla verità archeologica

ed etnografica. Cademmo inevitabilmente nella convenzionalità,

ma si trattava di una convenzionalità esattamente opposta a quella del “quadro vivente”.

Ma io ero e resto convinto che possiamo raggiungere i nostri scopi nonostante le

complesse condizioni se andremo fino in fondo per una strada scelta con

precisione. Benché per fare questo occorra lavorare “senza vedere la luce del giorno”.

Sarebbe assai più semplice uscir fuori in una strada della Mosca di oggi

e girare con la macchina da presa nascosta.

Non possiamo ricostruire alla lettera il XV secolo, per quanto studiamo i suoi monumenti.

Andrej Tarkovskij, Scolpire il tempo21.

Il cinema – scrive Andrej Tarkovskij in Scolpire il tempo – deve in primo luogo «descrivere l’avvenimento, e non il proprio atteggiamento nei confronti di esso». Perciò il suo secondo lungometraggio, Andrej Rublëv (1966), non reca impressa l’intenzione di erigere un “monumento” biografico al monaco pittore di icone vissuto tra XIV e XV secolo. Il film descrive le fasi, le “stazioni” della vicenda spirituale del grande artista russo, che riflette sulla sua opera e sulla sua vocazione di pittore: prima coltivata con passione, poi rifiutata dopo il trauma di un omicidio, e infine ritrovata divenendo testimone di un’eccezionalità, lo stato di grazia di un fanciullo privo di ogni esperienza che riesce a forgiare una campana. Quest’ultimo episodio, l’ottavo girato in bianco e nero, segna la riconciliazione del monaco, “uomo tra gli uomini”, con l’arte, il medium in grado di raccogliere le istanze spirituali rendendole visibili e tangibili. Il senso ritrovato, la pace interiore raggiunta non prima di aver attraversato i fiumi infernali, vengono suggellati dal passaggio al colore nell’epilogo, con l’ostensione degli affreschi e delle icone realizzate dall’artista.

Il film venne censurato dal regime sovietico fino al 1971, ufficialmente a causa della “crudezza” realistica con cui erano state girate le scene di occupazione della città di Vladimir da parte dei Tartari: il momento in cui il Reale si squarcia, e Andrej Rublëv (e lo stesso Tarkovskij) entra in contatto con la condizione della sofferenza. Accade nel sesto episodio: gli invasori entrano in città e massacrano gli abitanti; ad essi si uniscono i russi ribelli. Per difendere una sordomuta che ha trovato rifugio in chiesa, mentre Rublëv sta dipingendo un giudizio universale, si trova costretto ad uccidere un russo. La profonda lacerazione lo travolge non soltanto in quanto vittima di violenza, ma quale involontario carnefice.

In questo episodio centrale si compie il suo destino di figura cristologica. La descente aux enfers lo renderà muto e incapace di dipingere per anni.

LE MYTHE: CROIRE

Dans Toutes les histoires, Godard soutient que le producteur de Citizen Kane est Irving Thalberg. Or ce n’est pas le cas. Mais en faisant volontairement l’erreur, l’important est ailleurs: il s’agit de mêler la figure d’un très grand producteur – convoquer la symbolique de l’argent – à la figure de l’artiste par excellence en la personne d’Orson Welles – y associer la symbolique de l’art. L’association argent/art rend compte de la définition la plus élémentaire du système hollywoodien. La démarche de Godard invite à croire à la valeur plus spécifiquement symbolique que proprement historique de la définition de ce système.

Frédéric Hardouin, Le cinématographe selon Godard22

[IL MITO: CREDERE

In Toutes les histoires, Godard sostiene che il produttore di Citizen Kane è Irving Thalberg. Ma non è così. L’errore viene enunciato intenzionalmente, l’importante è altro: consiste nell’accostare la figura di un grande produttore – che evoca il simbolismo del denaro – alla figura dell’artista per eccellenza nella persona di Orson Welles – e associarvi il simbolismo dell’arte. Il binomio denaro/arte è la sintesi più immediata del sistema hollywoodiano. L’approccio di Godard invita a considerare l’evidenza propriamente simbolica di questo sistema, piuttosto che la sua definizione puramente storica.]

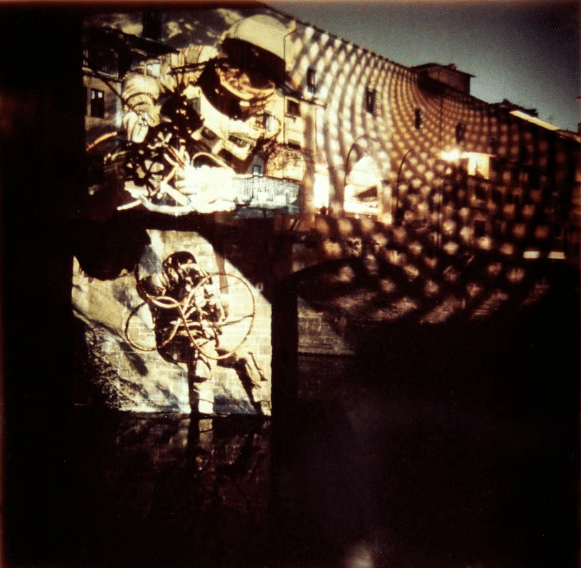

«Orson Welles se moque de l’histoire», sentenzia la voce narrante dello stesso regista nelle Histoire(s) du cinema. «Si prende gioco». Una frase pronunciata “un po’ per celia”; ma che cela peraltro un programma. Come quando, rispondendo al critico André Bazin che nel 1956 tuonava “Montage interdit” nei Cahier (de doléances) du Cinéma, in aperta polemica replicò “Montage, mon beau souci” (Montaggio, mia bella occupazione). Secondo Bazin, il cinema avrebbe dovuto privilegiare campi lunghi e piani sequenza a scapito del montaggio. Godard, al contrario, aveva già iniziato a interessarsi al framing inteso come tecnica e insieme teoria: le immagini costruiscono il film, il montaggio è lo strumento che le cattura nel film stesso. Un’operazione complementare e opposta a quella che sperimenteranno oltreoceano fotografi come Cindy Sherman e Jeff Wall, appropriandosi di formule “cinematografiche” nei loro lavori a partire dagli anni Settanta.

Godard assiste all’alba di un nuovo predominio, e la stessa conquista del museo da parte dell’immagine proiettata coinciderà con quella nozione di “morte del cinema” espressa nel suo Histoire(s) du cinéma, e poi nell’ultimativo Le livre d’image (2018). Riflessioni sui rapporti tra cinema e storia, tra il cinema e le altre arti, in particolare la tradizione pittorica23.

Così pure la visita museale forse più famosa della settima arte ha l’ultima parola sul “post-cinema” in un film di Godard.

Preconizzando l’era del turismo di massa e la sottomissione globale al dominio delle immagini prodotte industrialmente, il regista fa compiere ai tre protagonisti di Bande à part (1964) una sorta di epica “scorreria” pirata nei corridoi del Louvre, per surclassare il record di un turista di San Francisco che aveva visitato l’intero museo in nove minuti e quarantacinque secondi. La corsa a perdifiato del trio, osservata dai capolavori con sovrana indifferenza, verrà ripresa (con innesti della versione originale) in The Dreamers (2003) di Bernardo Bertolucci.

By dying, cinema simply joins the celebratory or melancholy diagnoses of the

death of ideologies (Lyotard), industrial society (Bell), the real (Baudrillard),

authorship (Barthes), history (Kojève, Fukuyama), man (Foucault) and, last

but not least, modernism. The launch of a term combining the post-prefix

with cinema was written in the stars24.

«Morendo, il cinema unisce la propria sorte a quelle già celebrate nelle diagnosi malinconiche sulla morte delle ideologie (Lyotard), della società industriale (Bell), del reale (Baudrillard), dell’autore (Barthes), della storia (Kojève, Fukuyama), dell’uomo (Foucault) e, non ultimo, del modernismo. L’introduzione di un termine che combina il prefisso “post” con il cinema era scritta nelle stelle».

Il cinema tutto “si prende gioco” della storia. Non importa se dichiari di essere intrattenimento o documentario. Vuole tutto, chiede di “credere”, come il mito, come la religione.

Nelle Histoire(s) trovano posto le “vite”, ritratti/autoritratti di molti artisti, del passato e contemporanei (ma come già enunciato da Benedetto Croce in molte sue opere, “Tutta la storia (dell’arte) è contemporanea”): sono istantanee, frammenti che compaiono come i fasmidi di Georges Didi-Huberman25, poi rientrano nella “notte” della storia, pronti a riemergerne. Un frame mostra per pochi istanti il volto di Picasso, sopraffatto dall’orrore, poco dopo le immagini del trauma che il cinema non ha saputo raccontare: i genocidi, e su tutti l’Olocausto.

Quattro capitoli, divisi in due episodi ciascuno. Un’opera la cui composizione alchemica richiese dieci anni, dal 1988 al 1998, per non conservare traccia alcuna di “spore” diacroniche.

Capitolo 1(a): 51 min. Toutes les histoires (1988) – Tutte le storie

Capitolo 1(b): 42 min. Une Histoire seule (1989) – Una storia sola

Capitolo 2(a): 26 min. Seul le cinéma (1997) – Solo il cinema

Capitolo 2(b): 28 min. Fatale beauté (1997) – Fatale bellezza

Capitolo 3(a): 27 min. La Monnaie de l’absolu (1998) – La moneta dell’assoluto

Capitolo 3(b): 27 min. Une Vague Nouvelle (1998) – Una nuova onda

Capitolo 4(a): 27 min. Le Contrôle de l’univers (1998) – Il controllo dell’universo

Capitolo 4(b): 38 min. Les Signes parmi nous (1998) – I segni in mezzo a noi.

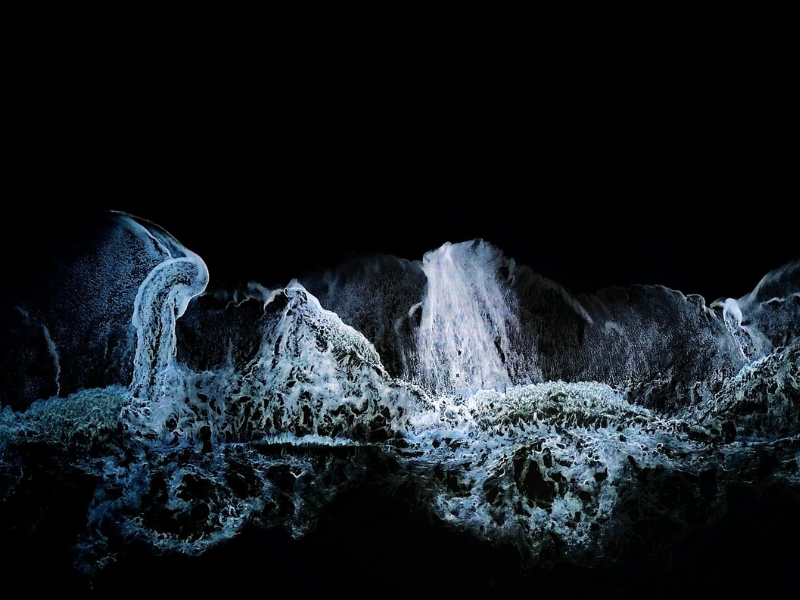

Un’immensa imagerie, un volume pari soltanto a quello delle onde che s’infrangono contro lo schermo, e travolgono lo spettatore che osserva sgomento.

Splendeurs et misères, commenta più volte lo stesso Godard. L’universo scintillante dei desideri, lo splendore dell’arte e della cultura occidentale, s’incrinano e cedono dinanzi alla miseria, il repertorio di immagini dell’orrore che non lasciano scampo, bruciano lo schermo alternandosi con sequenze di battaglie cinematografiche come quella della cittadina di Vladimir: il massacro raccontato in Andrej Rublëv, che divenne bersaglio della censura perché “troppo violento”.

«Non cambiare niente perché tutto sia diverso», così si apre il primo episodio. Le frasi dell’autore formano sotto i nostri occhi un libro, e molte apparizioni torneranno anche nell’ultimo Livre d’image.

Wednesday, November 24, 1976—Vancouver—New York

Got up at 7 A.M. in Vancouver and cabbed to the airport ($15 plus $5 tip,

magazines, $5). This is the end of the trip to Seattle for the opening at

the Seattle Art Museum there, then we’d gone to Los Angeles for Marisa

Berenson’s wedding to Jim Randall, then to Vancouver for my Ace

Gallery show opening there. Nobody in Vancouver buys art, though—

they’re not interested in painting. Catherine Guinness didn’t get edgy

till the last day when she started this annoying thing the

English do—asking me over and over, “What exactly is Pop Art?” It was

like the time we interviewed that blues guy Albert King for Interview,

when she kept asking, “What exactly is soul food?”

Andy Warhol, The Andy Warhol Diaries

Mercoledì 24 novembre 1976 – Vancouver – New York

Sveglia alle 7:00 del mattino a Vancouver, poi taxi per l’aeroporto (15$ più 5$ di mancia, riviste 5$). Questo è il finale del viaggio a Seattle per l’inaugurazione del Seattle Art Museum, poi a Los Angeles per il matrimonio di Marisa Berenson con Jim Randall, e infine a Vancouver per l’inaugurazione della mia mostra alla Ace Gallery. A Vancouver, però, nessuno compra arte, non sono interessati alla pittura. Catherine Guinness è diventata fastidiosa solo l’ultimo giorno, quando ha iniziato a fare quella cosa fastidiosa che fanno gli inglesi, chiedendomi continuamente “Cos’è esattamente la Pop Art?”. Era come la volta in cui abbiamo intervistato il bluesman Albert King per Interview, e lei continuava a chiedere “Cos’è esattamente il soul food?”.

Questo accadeva al di là dell’oceano, una dozzina d’anni prima delle Histoire(s).

Dai Diari di Andy Warhol è stata tratta recentemente una miniserie televisiva di notevole successo (disponibile da marzo 2022 su Netflix), per la regia e produzione di Andrew Rossi: la voce narrante è quella dell’autore, ottenuta campionando pochi minuti dell’originale poi rigenerato grazie all’intelligenza artificiale predittiva. Il risultato sotto questo punto di vista è rimarchevole, anche se (ed è quasi paradossale) la AI non è riuscita a riprodurre quella particolare timbrica “piatta e robotica” che Warhol conferiva volutamente alla sua voce. Una “sprezzatura” ben più esangue di quella raccomandata da Baldesar Castiglione nel Cortegiano (1528): ogni sua performance puntava alla mimesi della superficialità, e non soltanto a dissimulare lo sforzo del suo impegno.

La stesura delle memorie (lo stile è singolare, telegrafico, pare già concepito per la lettura o l’oversound cinematografico) iniziò nel 1976, quando Warhol chiese all’amica Pat Hackett di trascrivere quotidianamente quanto gli accadeva, dietro dettatura o condivisione telefonica: 1200 pagine pubblicate nel 1989, due anni dopo la scomparsa dell’artista. Non c’è giornata, non c’è tessera di questo mosaico che non contenga una drop list di persone e luoghi famosi: l’apoteosi della sua ossessione, sublimata fino a consacrarsi manifesto programmatico del suo fare arte. Warhol non vuole riflettere sul proprio tempo. Al contrario, vuole esserne il riflesso. Il culto della sua personalità è un’implosione: l’artista scompare nell’accettazione sociale (inseguita dall’adolescente Andrew Warhola, figlio di immigrati ucraini) della propria inconsistenza soggettiva. Ed emerge al suo posto la figura dell’artistar nel nuovo firmamento: il business dell’arte.

La presa di coscienza di Warhol, formatasi in una condizione di marginalità sociale nell’infanzia e giovinezza, traguarda verso la società dello spettacolo, facendone arte e parte. Come prendendo le mosse dalla lacaniana “destituzione soggettiva”26, ne predica l’ineludibilità. La sua parabola esistenziale si compie nell’immaginario.

Speculare e opposta era stata la riflessione di Guy Debord, che già nel 1967 – in 221 tesi suddivise in nove parti – aveva previsto e descritto il predominio della mistificazione, della «merce come spettacolo» e della «negazione e consumo nella cultura»27. Nel 1973 lo stesso Debord tradurrà in linguaggio cinematografico la sua opera, conservandone il titolo: La Société du Spectacle (La società dello spettacolo), in bianco e nero, è il primo lungometraggio di Debord. La sua stessa voce fuori campo legge le tesi della sua opera, insieme a brani di Marx, Machiavelli e altri autori. Utilizzando la tecnica del détournement situazionista, accorpa parti di altri lungometraggi, fotografie, filmati industriali, pubblicità, e filmati di eventi storici. Una critica marxista radicale della società di massa, con effetti dirompenti e a lungo termine sulla stessa produzione dello stesso Godard.

Warhol, dal canto suo, pur intuendo le nuove possibilità offerte dal mezzo filmico, ci lascia una produzione underground significativa e prolifica, ma frammentaria. Le sue apparizioni si limitano quasi a dei camei, in biopic che riguardano personaggi da lui influenzati o addirittura lanciati, come l’amico/rivale Basquiat. Curiosamente, nessuna pellicola è stata finora consacrata al suo personaggio, se si esclude la miniserie prodotta da Netflix. Andy Warhol’s Stories (1966), unico film che l’artista girò su sé stesso, non venne mai distribuito, dato che i testimoni (tra questi Edie Sedgwick e il critico René Ricard che scoprì Basquiat), una volta messi di fronte alla macchina da presa, scaricarono il loro rancore con critiche al vetriolo rivolte all’ex “nume tutelare” che li aveva “adottati” per poi ignorarli. Questo era, d’altra parte, il comportamento ambivalente di Warhol: rifletteva quello del sistema mediale. Una ricerca febbrile e continua di nuovi personaggi, meteore destinate alla distruzione dopo una breve parabola.

Una “caccia al talento” (non necessariamente contemporaneo) che oramai da molti anni caratterizza il redditizio filone delle biografie di artisti, del tutto remunerativo se si considera anche solo il positivo “ritorno” d’immagine per gli sponsor di questo genere cinematografico.

A questa regola non si è sottratto neppure il Biografilm Festival di Bologna (del resto dedicato alla “celebrazione di vite eccellenti”), fin dalla sua prima edizione. L’attenzione all’arte ha preteso uno spazio via via più significativo nell’ambito della programmazione, e già nella stagione 2008 il cambiamento appare evidente: una intera sezione dedicata a Andy Warhol, Pop lives! Warhol, le sue superstar e la Factory, con nove titoli nel palinsesto, tra corti e lungometraggi.

Andy Warhol, di Marie Menken (USA/1965/22’)

Pie in The Sky: The Brigid Berlin Story, di Vincent Fremont, Shelly Dunn Fremont (USA/2000/75’)

Award Presentation to Andy Warhol, di Jonas Mekas (USA/1964/12’)

Superstar in a Housedress: The Life and Legend of Jackie Curtis, di Craig Highberger (USA/2003/95’)

Andy Warhol: A Documentary Film, di Ric Burns (USA/2006 /240’)

Where Did our Love Go?, di Warren Sonbert (USA/1966/15’)

Ciao! Manhattan, di John Palmer, Davis Weisman (USA/1972/87’)

A Walk into the Sea: Danny Williams and the Warhol Factory, di Esther B. Robinson (USA/2007/75’)

Factory, October 14-25, 1965, di Danny Williams (USA/1965/22’)

Se è vero che il cinema mainstream non ha dedicato finora nessuna produzione importante a Warhol, quello indipendente non è mai stato indifferente all’argomento; e si lascia ritrovare da un organizzatore esperto.

Al Biografilm va riconosciuto il merito di provare a rintracciare autori attenti all’operato degli artisti, più che alle loro biografie. Non sempre riesce nell’intento, soprattutto se l’artista in questione è considerato un émulo, anzi “il nuovo Andy Warhol”.

Ossessione Vezzoli, di Alessandra Galletta (nella sezione Biografilm Arte del 2016) riprende due anni di vita di Francesco Vezzoli (2013-2015), artista di fama oramai transcontinentale, e, parte bene mostrandolo al lavoro mentre prepara le proprie mostre in alcuni dei musei più famosi del globo e nel contesto delle maggiori istituzioni artistiche: il MAXXI di Roma, il MoCA di Los Angeles, la Biennale di Architettura a Venezia, Pitti Immagine a Firenze, il Doha Qatar Museum of Modern Art, il MoMA PS1 di New York e Aurora Museum di Shanghai. Ma cade nella tentazione dei luccichii e delle coccarde: ed ecco a pioggia i commenti “esclusivi” di autorevoli protagonisti della scena artistica e culturale. In primis il compianto Antonio Paolucci, da poco scomparso, che definisce Vezzoli come “un interprete capace di cogliere la persistenza dell’antico”. E, a seguire, il filosofo francese Bernard Henry Lévy, il direttore di W Magazine Stefano Tonchi, il direttore del MoCA di Los Angeles Philippe Vergne, il direttore del MoMA PS1 e capo curatore generale del MoMA di New York Klaus Biesenbach; e Cindy Sherman, esibita come un diamante, che Vezzoli ha convinto ad interpretare la parte di Maria Callas in un video da lui prodotto, vincendo “la sua maniacale ossessione per il controllo della propria immagine” (parole pronunciate da Sherman durante l’intervista).

Su questa stessa linea “mitografica” si pongono altri due biofilm del festival: The Space in Between: Marina Abramovic and Brazil di Marco Del Fiol (Brasile, 2016, presente nella medesima sezione inaugurata l’anno precedente, “BIOGRAFILM ARTE”) e Guest of Cindy Sherman di Tom Donahue, Paul H-O (USA, 2008), quest’ultimo nella selezione ufficiale dell’edizione 2010.

L’”ospite” di Cindy Sherman è l’ideatore e conduttore Paul H-O, prima intervistatore e poi per diversi anni compagno dell’artista. Il “documentario” non ha alcuna pretesa di oggettività, anzi è una sorta di diario passionale e sentimentale. Paul Hasegawa-Overacker era divenuto piuttosto famoso negli anni ’90 per le sue incursioni nella scena artistica newyorkese. Il suo programma televisivo, GalleryBeat, era seguìto dal grande pubblico con lo stesso divertimento che il suo humour pungente provocava negli artisti (spesso anche sgomenti) da lui intervistati “a sorpresa”. Poi l’incontro galeotto con Sherman alla Metro Pictures nel 1998: il Museum of Modern Art aveva già acquisito l’intera sua serie Untitled Film Stills, progetto iniziato nel 1977 in cui Sherman si riprende in bianco e nero come fosse sul set di film mai realizzati.

Lei decide di concedergli una serie di interviste esclusive, e videoregistrazioni nel suo studio che ancora oggi costituiscono un documento importante sul metodo e sul processo creativo della celebre visual artist. La stretta collaborazione si trasforma in relazione sentimentale. Paul segue Cindy in tutti gli eventi che la coinvolgono, comprese le cene (post-inaugurazione) animate da decine di celebrità che sono parte del suo mondo. A lungo andare Paul accusa un crescente disagio, la sensazione di essere non solo un “principe consorte” (e non più il protagonista), ma un ospite a séguito della star. Alla soglia dei quindici anni (tutti rigorosamente documentati, e in questo consiste il pregio del lungometraggio), il rapporto si incrina e poi termina. In realtà Paul H-O prosegue la sua attività di “disturbatore speciale” durante tutto il quindicennio, e la vicinanza di Cindy gli permette di avviare dialoghi interessanti e godibili con personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto dell’arte, rendendoli familiari a una platea molto vasta di spettatori, non più soltanto agli “addetti ai lavori” o a un pubblico di connoisseurs. Ma anche in questo caso le celebrities e il gossip (l’ansia maschile del protagonista) finiscono per avere un peso ingombrante, troppo per un film che avrebbe potuto prestare maggiore attenzione al “fare arte” di una personalità unica come quella di Sherman. Il film quindi non solo pecca di eccessivo biografismo, con punte patetiche (alla cena che inaugura una mostra di Robert Mapplethorpe curato da Sherman, si siede davanti a un cartello che recita “ospite di Cindy Sherman”), a tutto svantaggio dell’arte. Ma Hasegawa-Overacker e il co-regista Tom Donahue appaiono seriamente in difficoltà per non aver potuto dimostrare la loro tesi sulla “bolla del mercato d’arte” dinanzi a un’artista della statura di Sherman.

Allo stesso filone appartiene il film The Space in Between: Marina Abramovic and Brazil, pure se con variazioni di tipo “antropologico” sul tema. Abramovich affronta un viaggio di formazione e guarigione, placando la brama del suo pubblico ormai sempre più avido di performances spettacolari o sconcertanti: mette a nudo il suo passato difficile in un “diario intimo” punteggiato di incontri con medium, sciamani e pure erboristi, toccando località come Abadiania, Chapada, Curitiba. Riflette sulle affinità tra performance artistiche e rituali, partecipando a cerimonie di purificazione e trip psichedelici. Il regista brasiliano Marco Del Fiol la segue puntualmente, senza interrompere questa sua autocelebrazione e promozione.

Operando queste selezioni, il Biografilm Festival pare ribadire che per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea non si possa evitare la “leva” della curiosità per “il fenomeno” e la sua vita fuori dell’ordinario. E forse è così, nulla di scandaloso in fondo.

Vale tuttavia la pena chiedersi se davvero il pubblico (o meglio “i pubblici”, anche quelli apparentemente più disinteressati e lontani) debbano essere in qualche modo sedotti, indotti al consumo artistico, quando in realtà la “domanda” per gli stessi artisti di questo secolo tocca oramai vette impensabili solo dieci anni fa. Le esposizioni temporanee o le installazioni (anche singole) di grandi nomi dell’arte nostra coeva non conoscono crisi: lo dimostra il recente caso di Anish Kapoor a Firenze, che a Palazzo Strozzi ha generato code di visitatori degne di rispetto (ammesso che il fenomeno possa considerarsi una metrica attendibile per la “riuscita” di un evento). Ormai l’arte contemporanea non fa più tanta paura: anzi, il carattere “esclusivo” dell’evento costruito (innanzitutto) sulla figura di un artista vivente e con quotazioni altissime possono costituire un richiamo altrettanto seduttivo di una mostra su Caravaggio o Canova.

Esistono tuttavia altre narrative, che non puntano su aspetti diaristici o spudoratamente (auto)celebrativi, e che ci avvicinano di nuovo allo sguardo dell’artista, alla sua concentrazione e gestualità, alla sua filosofia e ricerca. Come nel caso di Andrej Rublëv.

II.3. In girum imus nocte et consumimur igni.

Ma niente traduceva questo presente senza via d’uscita e senza riposo

come l’antica frase che ritorna integralmente su sé stessa,

essendo costruita lettera per lettera come un labirinto da cui non si può uscire,

di modo che essa accorda così perfettamente la forma e il contenuto della perdizione:

In girum imus nocte et consumimur igni.

Giriamo in tondo nella notte e siamo consumati dal fuoco.

“Una generazione passa, e un’altra le succede, ma la terra resta sempre.

Il sole sorge e tramonta, e ritorna al luogo di partenza…

Tutti i fiumi si gettano nel mare, e il mare non trabocca affatto.

I fiumi ritornano allo stesso luogo da dove erano partiti, per scorrere ancora…

Ogni cosa ha il suo tempo, e tutto passa sotto il sole, alla scadenza del termine prescritto…

C’è un tempo per uccidere e un tempo per guarire,

un tempo per abbattere e un tempo per costruire…

C’è un tempo per disgiungere e un tempo per ricongiungere,

un tempo per tacere e un tempo per parlare…

È meglio vedere ciò che si desidera, che sperare ciò che si ignora:

ma anche questo è vanità e presunzione di spirito…

Che bisogno c’è che un uomo vada alla ricerca di ciò

Che è al di sopra di lui, quando ignora ciò che gli conviene

nella vita durante i giorni in cui è straniero sulla terra,

e durante il tempo che passa come un’ombra?”

Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni

Questo passo di Debord è forse il più “atrabiliare” nella letteratura degli ultimi due secoli. E nel cinema, naturalmente, considerato che si tratta della trascrizione dell’omonima sua opera cinematografica del 1978.

La melancholia trabocca, chiede un antidoto e lo ricusa. Nessuna meraviglia che l’insania descritta da Debord richiami la vanitas trattata dall’anonimo filosofo che si cela nel Qohelet. L’Ecclesiaste (questo il titolo nella versione greca dei Settanta) è forse il testo biblico più citato dal cinema, insieme col Cantico dei Cantici. Miseria e splendore. Alcuni passi del Qohelet (così come in altri testi sapienziali del canone biblico) sono così lucidi e spietati nel descrivere la duplice natura della creazione divina, da mettere in difficoltà qualsiasi commentatore.

L’alienazione denunciata da Debord (così come da Theodor W. Adorno) è figlia dell’antagonismo fra l’uomo e le forze che egli stesso ha creato, e gli si oppongono infine come esseri indipendenti. Soprattutto è il trionfo dell’economia trasformatasi da mezzo in fine, il conflitto tra la crescita delle forze produttive divenuta fine a sé stessa e i bisogni umani. Quel che Debord chiama “spettacolo”, non è altro se non il meccanismo inarrestabile, non più controllabile dall’uomo:

14. La società basata sull’industria moderna non è fortuitamente o superficialmente spettacolare, essa è fondamentalmente spettacolista. Nello spettacolo, immagine dell’economia dominante, il fine non è niente, lo sviluppo è tutto. Lo spettacolo non vuole realizzarsi che solo in sé stesso.

16. Lo spettacolo sottomette gli uomini viventi nella misura in cui l’economia li ha totalmente sottomessi. Esso non è altro che l’economia sviluppantesi per sé stessa. È il riflesso fedele della produzione delle cose e l’oggettivazione infedele dei produttori28.

Ne La società dello spettacolo (1967) lo stile, già “sapienziale”, con pochi tratti descrive una suprema forza di alienazione, dove la vita appare sempre più priva di qualità. Mentre le immagini di questa vita si staccano, rifiutandosi di morire e formando un insieme che comincia a proliferare in una vita indipendente: lo spettacolo in senso stretto. L’individuo non ha più alcun contatto con ciò che lo riguarda, è costretto ad accettare la mediazione di immagini scelte da altri e falsificate. I rapporti umani trasformati in rapporti tra merci, descritti da Marx, si sono evoluti e sono divenuti rapporti tra immagini. La metamorfosi investe l’uomo divenuto infine spettatore passivo, incapace di intervenire su forze da lui stesso generate.

Ma in Debord lo sguardo del filosofo cela lo sgomento che fu del monaco-pittore Andrej Rublëv posto di fronte all’ineluttabilità del reale, e trapela nell’immedesimazione con la voce umana dell’Ecclesiaste.

Identificarsi con questa modalità del vedere non significa necessariamente soccombere dinanzi al reale.

Così come Tarkovskij e molti altri cineasti approdati alla fotografia dopo la regia, e spesso sospesi tra queste due attività, anche Wim Wenders ha “rimesso in scena” sé stesso come fotografo dedicando uno dei suoi lungometraggi più significativi a Sebastião Salgado, oggi considerato il più grande documentarista vivente.

Wenders s’interroga di continuo sulla veridicità delle immagini. Quello che Guy Debord e in seguito Slavoj Žižek descrivono come «il deserto del reale»29 è per lui così vuoto da «traboccare di essenziale»30. E l’atto fotografico viene celebrato nei suoi film con inquadrature fisse e immagini polaroid (Alice nelle città, 1974). Ne L’atto di vedere (la prima edizione italiana uscì nel 1992 per i tipi di Ubulibri) Wenders tratta il tema della manipolazione digitale delle immagini molto tempo prima dell’avvento (nel linguaggio comune) di termini come fake news e “post-verità”.

Il regista tedesco inizia a confrontarsi con il genere documentaristico sin dal 1980 (Lampi sull’acqua – Nick’s Movie, un omaggio commosso all’amico e collega Nicholas Ray negli ultimi giorni di vita): le biografie di artisti lo appassionano, e nel 2011 decide di raccontare vita e opere della coreografa Pina Bausch (Pina, 2011, lungometraggio in 3D).

Nel 2014 dedica al fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado31 Salt of the Earth (Il sale della terra), un ritratto (girato in tandem con il figlio di Salgado, Juliano Ribeiro) pieno di ammirazione per il grande documentarista-antropologo. Wenders filma la fotografia di Salgado, che presta la sua bella faccia e la sua voce a commento delle immagini. Lo segue con devozione nei suoi reportage, in ogni angolo del globo. In cima alle vette, in mezzo al deserto, sull’orlo di un abisso. La sua solitudine è dovuta allo status di “vedetta”, una sentinella cui “importa davvero degli esseri umani” (il commento è di Wenders, nel prologo del film). La “vita in viaggio” di Salgado è così ampia e tocca mete così lontane tra loro, che è un’impresa raccontarla in poche righe, e infine al cinema. Il suo cursus honorum comprende onorificenze di stato e accademiche, riconoscimenti umanitari e premi per reportage e mostre, e finalmente la fama presso il pubblico cinematografico grazie a Wim Wenders. Ma al regista (come al protagonista) non importa il racconto epico dei momenti di gloria, della pregressa carriera universitaria di economista e statistico, abbandonata senza ripensamenti in seguito a una missione in Africa, nel momento in cui Salgado decide di diventare fotografo. Wenders lo filma mentre è al lavoro, per documentare le condizioni di carestia e povertà estrema nei Paesi in via di sviluppo, e gli effetti devastanti prodotti dall’economia di mercato.

Fin dal suo primo apparire, il binomio Wenders-Salgado domina i festival del cinema (Cannes, San Sebastiàn), con una pioggia di premi e menzioni speciali. La rassegna bolognese non poteva lasciarselo sfuggire. E infatti eccolo, subito inserito nel programma della stagione 2014, sezione What’s Culture?.

In ottima compagnia, certamente: con National Gallery di Frederick Wiseman, e The Fallen Body di Davide Pepe. E in una sezione forse perfino migliore – per offerta e selezione di titoli – di quella che a partire dal 2015 verrà chiamata Biografilm Art.

Ma nessuna stagione del festival pregressa e futura potrà annoverare una biografia d’artista che regga il paragone con l’alchimia Wenders-Salgado.

Il primo sempre alla ricerca di testimonianze di vita per pratiche cinematografiche che ogni giorno di più si rivelano mappe antropologiche. Salgado, lontano dai riflettori, è ritornato al suo lavoro, la sua diuturna ricerca su tracce superstiti di umanità che lo porta in territori dove è obbligatorio arrivare con la giusta attrezzatura e un quantitativo pesato di rullini e pellicola, per viaggiare leggero, a piedi.

Alcuni mi considerano un fotogiornalista. Non è vero.

Altri, invece, un militante. Nemmeno questo è vero.

La sola cosa vera è che la fotografia è la mia vita.

Tutte le mie foto corrispondono a momenti che ho vissuto intensamente.

Queste immagini esistono perché la vita, la mia vita, mi ha condotto a farle.

Perché c’è una rabbia in me che mi ha portato in un determinato posto.

A volte a guidarmi è stata un’ideologia, a volte semplicemente la curiosità oppure

la voglia di trovarmi là.

La mia fotografia non è affatto obiettiva, è profondamente soggettiva.

Come tutti i fotografi, scatto immagini in funzione di me stesso, di quello che mi passa per la testa,

di ciò che sto vivendo e pensando. E me ne assumo la responsabilità.

A me interessa produrre racconti fotografici suddivisi in diversi reportage scaglionati su più anni;

mi interessa lavorare a fondo intorno a un problema per cinque o sei anni,

non ho voglia di svolazzare da un argomento all’altro, da un posto all’altro.

Sono capace di raccontare storie soltanto ritornando a più riprese nello stesso posto.

Con questa dialettica, si evolve. Procedo così da oltre quarant’anni

e il mio lavoro ha beneficiato di una certa coerenza.

Per realizzare buone foto, bisogna appassionarsi.

Non è possibile trascorrere cinque anni di vita in Africa se non si ama davvero l’Africa.

Inutile imporsi di guardare gente che lavora se la cosa non interessa.

Per restare, ad esempio, parecchi mesi in una miniera, bisogna essere molto motivati.

Bisogna amare tutto questo.

Tutto si gioca, poi, in laboratorio. Qui devo cercare di tradurre le mie emozioni

in un linguaggio che non è reale, poiché il bianco e nero è un’astrazione che si realizza

attraverso la gamma dei grigi della stampa fotografica.

Prima di passare alla foto digitale, quando partivo per lunghi reportage,

dovevo aspettare a volte diversi mesi, per far sviluppare le pellicole che riportavo tutte

riavvolte in bobina dentro scatole di metallo.

Soltanto una volta arrivato a Parigi, potevo verificare se sulle pellicole si cogliesse davvero

la magia che avevo sentito sul posto; se ero riuscito, oppure no, a catturare quelle immagini

che avevo tanto atteso vivendo per giorni interi con una comunità o un gruppo,

partecipando alle sue attività, a volte spiando, accucciato da qualche parte anche per ore.

Integrato totalmente con quanto lo circonda,

il fotografo sa che assisterà a qualcosa di inaspettato.

Quando scatto, sono completamente preso dal mio gesto.

È un momento magico e di grande piacere personale.

Oggi che sono invecchiato, ho bisogno di un assistente, di un compagno,

mentre per molti anni ho fatto tutto da solo. Come in America Latina,

dove ho vissuto per diversi mesi, fra le montagne, insieme agli indios.

Sebastião Salgado, Dalla mia Terra alla Terra

Ancora qualche considerazione su Salgado e la sua autobiografia mediata dall’occhio cinematografico di Wenders. Nel film il regista racconta di come venne a contatto con l’autore: «Ho visto per la prima volta questa foto32 in una galleria d’arte, vent’anni fa. Non avevo idea dell’autore. C’era un timbro sul retro, e una firma: Sebastião Salgado. Comprai la foto. Il gallerista tirò fuori da un cassetto altre foto dello stesso autore. Quello che vidi mi colpì profondamente. Specialmente questa immagine: il ritratto di una donna Tuareg cieca. […] Una cosa l’avevo già capita, di questo Salgado: gli importava davvero degli esseri umani. Questo era fondamentale per me. Dopotutto, gli esseri umani sono il sale della terra».

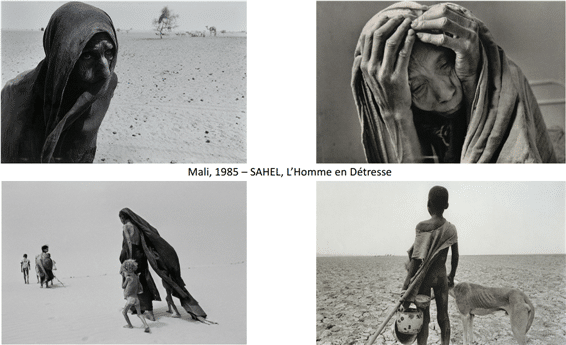

La donna è ritratta pensando ai maestri della fotografia europea (Capa, Cartier-Bresson). Il tributo al canone estetico è dovuto forse alla compostezza e dignità che la contraddistinguono, nonostante la malattia, la povertà e la fame. Ma le restanti foto che compongono il reportage L’Homme en Détresse, realizzato dal 1984 al 1986 a seguito della siccità che fin dal 1972 aveva colpito la regione del Sahel (e che ancora oggi non conosce tregua) sono terribili.

Anch’io ho avuto una sorta di agnizione: una di queste immagini ritrae un gruppo familiare, in primo piano una donna che tiene per mano due bambini piccolissimi, ridotti a scheletri; avanzano faticosamente nella sabbia. Attorno, il nulla. Avevo già visto questa foto molti anni fa, in un articolo intitolato La pietà à morta, non ricordo in quale rivista o quotidiano. Il nome del fotografo non era riportato; mi chiesi chi fosse, ma non riuscii a saperlo. Internet, così come lo intende oggi la comunità degli utenti, nascerà alcuni anni più tardi, nel 1991. E ai suoi esordi non sarà ancora “per tutti” (o quasi) come per quest’ultima generazione. Perciò il dubbio restò, nella rétina come nella memoria (per me come per tanti altri), fino all’agnizione.