La reinterpretazione del Mito nel ‘900

Francesco Torrisi, La reinterpretazione del Mito nel ‘900, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 42, no. 8, luglio/dicembre 2016

Nel contesto così complesso e tragico del Novecento europeo, la letteratura e le arti si sono profondamente rinnovate in ogni loro aspetto e l’umanità ha maturato una diversa visione del mondo. Il Novecento è d’altronde il secolo che più è vicino alla nostra modernità, e mi è parso interessante notare come, in quest’epoca di sofferto rinnovamento, questo spirito di innovazione creativa non si sia basato esclusivamente sulla pura inventiva, ma anche sulla reinterpretazione di un modello che ha accompagnato la creazione artistica dai tempi più remoti dell’umanità: la riflessione mitica. L’imitazione o emulazione della classicità che, in maniera più o meno evidente, aveva sino ad ora accompagnato la stesura di opere che si rifacevano al passato mitologico della cultura europea, ha ceduto il posto a una rilettura più esistenziale, polemica, che deriva soprattutto da un nuovo approccio di natura antropologica al Mito. Su questo si basa il mio percorso: su tre diverse riflessioni mitiche a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, tra l’Austria imperiale di Gustav Klimt e l’Italia del secondo dopoguerra di Cesare Pavese, passando per l’Europa modernista di James Joyce.

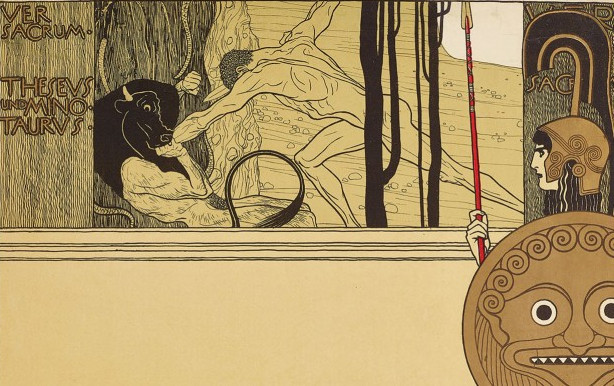

La prima rilettura in analisi è quella attuata dal pittore austriaco Gustav Klimt all’interno de il Manifesto della prima esposizione della Secessione, realizzato nel 1898 in occasione della prima mostra del movimento secessionista, che ha i suoi albori il 3 aprile 1897 quando 19 artisti si riuniscono a Vienna nell’assemblea che costituirà l’Associazione austriaca degli artisti figurativi, la quale si separa formalmente dall’ Accademia delle belle arti nel maggio dello stesso anno guadagnandosi il soprannome di “Secessione”. Ad essere eletto presidente dell’associazione è proprio il trentacinquenne Klimt, già distintosi come affermato pittore del panorama viennese. Originariamente fautore di un’arte dal gusto accademico, già dai primi anni novanta dell’Ottocento – e soprattutto dal 1892, anno del lutto del padre e del fratello – Klimt aveva virato verso nuove tendenze artistiche, riscontrabili per esempio nella nei cicli allegorici che realizza in questi anni. Tuttavia, è proprio con la fondazione dell’Associazione che l’approccio al nuovo stile si fa sistematico e condiviso: nel 1898 viene fondata la rivista Ver Sacrum (“Primavera sacra”), un nome che fissa su carta la volontà di rinnovamento degli artisti dell’Associazione, e viene indetta la prima esposizione dell’arte secessionista, che ebbe luogo tra la fine di marzo e la metà del giugno seguente nel palazzo della Gartenbau-Gesellschaft. È proprio per questa esposizione che Klimt realizza il Manifesto, pubblicato sulla rivista Ver Sacrum come annuncio per l’esposizione.

Si tratta di una stampa, più precisamente una litografia. Appaiono evidenti i pochi elementi costitutivi dell’opera: il testo nella parte bassa, il grande spazio bianco centrale, la figura di Atena sulla destra e infine la zona alta, che somiglia molto a un fregio classico per via della collocazione e della cornice che Klimt pone attorno ad esso. È interessante notare come Klimt, per simboleggiare il rinnovamento dell’arte tramite il rifiuto della tradizione accademica, sfrutti proprio uno dei temi portanti di quella tradizione: il mito classico. Teseo, rappresentato prima in completa nudità e poi censurato in una versione successiva della stampa, diviene il simbolo del rinnovamento secessionista: così come l’eroe ateniese ha liberato la gioventù del suo popolo dal giogo della bestia, così la Secessione si impegna a liberare l’arte austriaca ed europea dalle catene delle convenzioni, dalla loro cieca violenza. Convenzioni che vengono simbolicamente rappresentate non solo dal minotauro, ma anche dallo spazio bianco e vuoto, a sottolinearne la sterilità. Atena stessa,infine, qui rappresentata di profilo in una posa solenne che si scontra con la smorfia quasi beffarda dell’ Egida, diverrà l’effige dell’arte secessionista. Klimt la rappresenta nella Pallade Atena dello stesso anno e in molti altri manifesti relativi alle esposizioni del gruppo.

Spostandosi dalla pittura alle lettere e addentrandosi nel pieno Novecento, non si può evitare di soffermarsi su un’opera che ha già nel suo titolo un richiamo nitido e palese alle radici mitologiche della letteratura occidentale: l’Ulisse di James Joyce, pubblicato nel 1922 a Parigi , è considerato uno tra i lavori più importanti dell’autore e, allo stesso tempo, un capolavoro della letteratura modernista. Il libro di oltre 700 pagine narra una storia che sembra a prima vista lontana dal mito dell’Odissea richiamato dal titolo: la trama si articola in una giornata della vita del dublinese Leopold Bloom, il 16 di luglio (oggi festeggiato come Bloomsday in suo onore). Bloom è il più importante tra i tre protagonisti, insieme alla moglie infedele Molly e al “figlio adottivo” Stephen Dedalus.

Il libro è ben noto per le sue incredibili caratteristiche letterarie, che vanno dall’accurato utilizzo di ogni possibile variazione della lingua inglese alla creazione di una complessa rete di rimandi e collegamenti tra i fatti narrati e una serie di simboli, come colori, organi del corpo umano, diversi tipi di arte o téchne eccetera. Tuttavia, ciò su cui mi concentrerò sono le connessioni che l’autore stabilisce tra i protagonisti del libro e i principali personaggi dell’Odissea di Omero, apparentemente così lontana dagli eventi narrati.

Il primo personaggio ad apparire nel libro è Stephen Dedalus, incarnazione dell’ Artista e simbolo dello stesso Joyce, come testimoniato dal romanzo precedente dell’autore, Ritratto dell’artista da giovane (edito in italia anche come Dedalus), del quale è il protagonista. Già il suo nome suggerisce la natura fortemente simbolica del personaggio: Stephen è il nome inglese del protomartire cristiano, che morì nel tentativo di predicare il Vangelo agli ebrei, e impersona in un certo qual modo il fato sofferto da Joyce stesso, le cui opere, specialmente Gente di Dublino, non furono né ben accolte né comprese dagli irlandesi, verso i quali l’autore tentava di “predicare il Vangelo dell’Arte”, proprio come l’Artista Stephen Dedalus. Il cognome suona invece ben più ellenico e ci avvicina a quelle rivisitazioni del mito classico che sono qui prese in esame: Dedalus è il grande inventore e architetto della mitologia greca, creatore sia del labirinto del Minotauro sia delle ali che usò per fuggirvi una volta che vi fu imprigionato egli stesso. Queste sono, simbolicamente, le ali dell’Arte, che permettono di fuggire dal labirinto del mondo. Nell’Ulisse tuttavia, il personaggio a cui Stephen è collegato è Telemaco, figlio di Odisseo, a cui sono dedicati i primi quattro libri dell’Odissea, la Telemachia. Analogamente, i primi tre capitoli dell’Ulisse si concentrano su Stephen, che non è un vero e proprio figlio di Leopold ma viene da lui metaforicamente adottato. Inoltre, l’etimologia del nome Telemaco, “che combatte lontano” o “lontano dalla guerra”, ha anch’essa un significato simbolico all’interno del romanzo. Azzardando un paragone infatti, proprio come Telemaco è lontano dalla guerra di Troia in cui è impegnato il padre – il piccolo nasce quando questi parte per combattere o, secondo altre versioni del mito, poco prima – così Stephen è lontano dalla realtà più concreta, se prendiamo in considerazione la sua predilezione per la filosofia e per la contemplazione artistica. Stephen infatti incorpora in ultima analisi il puro Intelletto e la Gioventù alla ricerca della maturità, una maturità da trovare anche affrontando la guerra della vita. Queste caratteristiche lo pongono in contrasto con un altro dei principali personaggi del libro, vale a dire Molly Bloom, il cui significato simbolico è opposto a quello di Stephen.

Molly, il cui vero nome è Marion, è, come già detto, la moglie di Leopold Bloom. Joyce creò il personaggio fortemente influenzato dalla propria vita, in quanto Molly è modellata su sua moglie Nora Barnacle, come ammesso dallo stesso autore. Nella struttura del libro tuttavia, Molly è è ovviamente l’equivalente di Penelope. Non è semplice individuare affinità tra il personaggio joyciano e quello omerico, ma risulta al contrario molto più facile trovare la principale differenza tra le due, che sottolinea il tono ironico dato da Joyce al suo romanzo: mentre Penelope è l’esempio perfetto di fedeltà coniugale, Molly è infedele a suo marito; mentre Penelope rifiuta i Proci per dieci anni – nonostante Ulisse stesso l’avesse esortata a risposarsi -, Molly ha una relazione con il suo impresario Hugh “Blazes” Boylan dopo dieci anni di astensione sessuale all’interno del suo matrimonio con Bloom. Come la fine dell’Odissea è incentrata su Penelope e a sua riunificazioni con il marito, l’utimo dei tre capitoli finali dell’Ulisse (chiamati Nostoi, che vale “i ritorni”) è dedicato a Molly. Esplicitamente chiamato “Penelope”, l’ultimo capitolo è composto da un singolo monologo interiore che, senz’alcun segno di punteggiatura, trasmette il flusso di coscienza di Molly senz’alcun filtro. Infine, se paragoniamo lei a Stephen, notiamo come già accennato la loro natura di poli opposti: mentre Stephen è il puro Intelletto, Molly rappresenta la fisicità, il mero corpo. Queste due opposte tendenze trovano una loro unione nel personaggio di Leopold Bloom, protagonista assoluto del romanzo.

Modellato sul celebre amico di Joyce Ettore Schmitz, in arte Italo Svevo, l’agente pubblicitario di mezza età è l’ovvio parallelo dell’Ulisse omerico. Ciò che è importante ed interessante riguardo Bloom, è che prendendo egli il ruolo dell’eroe omerico, adatta il mito all’uomo moderno: non c’è nulla di eroico in lui, egli non è che un normale essere umano, con la sua giusta dose di paure, desideri ed impulsi. Nel suo viaggio attraverso il suo personale Mar Mediterraneo, ossia Dublino, vive una serie di avventure che rispecchiano ironicamente quelle del vero Odisseo: se Ulisse fa sì che i suoi uomini lo leghino all’albero della nave per poter sentire le Sirene senza il rischio di cedere alle loro tentazioni, nel capitolo “Le Sirene” tutto ciò che Leopold fa è sedere tranquillo in un bar ascoltando la gente che parla e ammirando due avvenenti bariste. La tensione epica del passato mitico è quindi smorzata nella normalità del presente, nell’ordinario. Di questo si compone l’essenziale bellezza del romanzo: Joyce usa il metodo mitico per compiere la sua grande ambizione artistica, che è quella di esprimere l’universale tramite il particolare, lo straordinario tramite l’ordinario giorno della vita di Bloom. E mentre Stephen e Molly simboleggiano due stati quasi archetipici, l’Intelletto e il Corpo, Leopold è, molto più umanamente, un miscuglio di entrambi: egli simboleggia ogni uomo, rappresentando l’eroica normalità degli uomini che ogni giorno vivono e affrontano l’Odissea della vita.

La riflessione sull’ordinarietà dell’esistenza paragonata alla irrecuperabile profondità simbolica del mito ci porta alla terza opera in analisi, che fa di tale considerazione una colonna portante: La luna e i falò di Cesare Pavese.

Si tratta dell’ultimo romanzo dello scrittore piemontese, scritto di getto in meno di due mesi dal settembre al novembre del ‘49 . Nonostante la stesura veloce, il romanzo è quello che potremmo definire “della carriera”, quello a cui è legata la riflessione più ampia; come scrive Pavese nel diario edito postumo “Il mestiere di vivere”,

«La luna è il libro che mi portavo dentro da più tempo e che ho più goduto a scrivere. Tanto che credo che per un pezzo – forse sempre – non farò più altro. Non conviene tentare troppo gli dèi».

Questa previsione si rivelerà in realtà essere una tragica profezia: pochi mesi dopo la pubblicazione del romanzo nel 1950 infatti, Pavese morirà suicida nella camera di un albergo torinese.

Riassumendo brevemente la trama, il libro – scritto in prima persona- parla di un uomo, Anguilla, che, non più giovane ma non ancora vecchio, torna nel suo paese d’origine sulle Langhe piemontesi, vale a dire Santo Stefano Belbo, che è poi il luogo di nascita di Pavese stesso. Questo nostos avviene da un duplice punto di vista: da un lato è geografico, e nel libro ci vengono presentati gli episodi vissuti dall’Anguilla durante la sua permanenza a Belbo; dall’altro, è un ritorno temporale, in quanto in alternanza alle avventure del presente Pavese ci presenta numerosi flashback relativi all’infanzia e all’adolescenza dell’Anguilla, prima che questi, grazie all’aiuto di una donna a cui era legato sentimentalmente, partisse per l’America allo scoppio della guerra.

Già dalla trama si comprende che la riflessione mitica legata alla stesura del romanzo è di un tono diverso rispetto agli esempi precedenti: in particolare, la dimensione mitica che interessa a Pavese è quella dell’infanzia. Il mito di cui si parla nel romanzo non è dunque quello classico di Atena, Teseo o Ulisse, ma quella particolare visione dei campi coltivati, del fiume Belbo, delle feste, delle donne (grande importanza nel romanzo è data alle tre sorelle appartenenti alla famiglia presso cui Anguilla lavorò da ragazzo, Irene, Silvia e Santa) , della luna e dei falò. Si tratta di immagini che secondo Pavese, come egli scrive nel saggio Del mito, del simbolo e d’altro contenuto in Feria d’Agosto, formano categorie della nostra esistenza, dei modelli inconsci a cui faremo riferimento per tutta la vita ; sono “eventi insostituibili” che “valgono come modulo supremo della realtà, come suo contenuto, significato e midollo”; una constatazione,questa, che ben si associa alla definizione che Pavese dà di mito, contenuta nello stesso testo: “un fatto che avviene una volta per tutte”.

La ricerca dell’Anguilla è improntata proprio al recupero di questa dimensione mitica infantile, ricerca che però risulta impossibile. È solo nel piccolo Cinto, un bambino zoppo sui dodici anni che Anguilla incontra nella cascina una volta appartenente al suo padre adottivo e ora passata al Valino, il padre del ragazzo, che Anguilla ritrova, ma senza poterla possedere, quella visione del mondo:

Cos’avrei dato per vedere il mondo con gli occhi di Cinto, ricominciare in Gaminella come lui, con quello stesso padre, magari con quella stessa gamba – adesso che sapevo tante cose e sapevo difendermi. Non era mica compassione che provavo per lui, certi momenti lo invidiavo.

Ad Anguilla infatti, ogni immagine del passato appare oggi disincantata, irrevocabilmente persa. È il caso delle usanze contadine a cui Pavese fa riferimento nel testo,filtrate dalla lettura del Ramo d’oro di James Frazer dove l’antropologo britannico vi dedica interi capitoli: la luna, i falò e il loro potere sacro, magico, di influenzare i raccolti e la riuscita del bestiame. Non bisogna mai, secondo il credo contadino, piantare o abbattere piante nelle notti di luna piena, né fare la macina, né qualsiasi altra attività legata ai campi. Contrariamente, è di buon auspicio accendere grandi falò sulle colline durante la notte di San Giovanni, il 24 giugno, una tradizione portata avanti anche ai giorni nostri. Questo rito dei fuochi è il principale punto di contatto tra il mondo delle Langhe caro a Pavese/Anguilla e l’opera dell’antropologo scozzese,il quale propone la tesi secondo cui essi siano solo apparentemente legati al cristianesimo, risalendo in realtà a una ben più antica religione pagana: accendere il falò aiuta il Sole a raggiungere il punto più alto del cielo provvedendo allo scorrere del tempo, è un ausilio dato dall’uomo alla natura. Ecco che quindi il rito debba essere apparso a Pavese in tutta la sua forza originaria, mitica, ma allo stesso tempo irrecuperabile: Anguilla crede che il falò sia solo una superstizione e quindi non vede più il mondo con gli occhi di Cinto. E questa condizione di totale disincanto dell’età adulta è rappresentata nel libro dalla valenza negativa che acquisisce il fuoco sul finire del romanzo: il Valino uccide moglie e suocera e s’impicca dopo aver dato fuoco alla sua casa, la Gaminella, che è simbolo dell’infanzia dell’Anguilla essendo il luogo in cui ha trascorso i primi anni della sua vita. A questo si aggiunge il falò con cui si chiude il romanzo,di cui si legge quando Anguilla scopre della morte di Santa, la più piccola (e più bella) delle sorelle citate prima: dopo averla scoperta come spia repubblichina, i partigiani la fucilano e la cremano, per evitarle la terribile sorte di essere violentata persino dopo la morte. Da rito propiziatorio di fertilità e di vita, il falò si è trasformato in segno di morte e di violenza ineluttabile: il rogo della casa di Valino e quello del cadavere di Santa sembrano sancire il definitivo soccombere del mondo contadino e dei miti infantili legati ad esso, bruciati da una ferinità – quella del Valino e di tutti gli uomini – che non ha più nulla di primitivo e originario, ma che è esclusivamente corruzione umana, pura malvagità.

Il ritorno di Anguilla da quell’anti-paese che è l’America è quindi fallimentare: esso non gli concede di ritrovare quella dimensione magica ch’egli sente appartenere alla sua infanzia, ma solo di comprendere fino in fondo che questa è irrevocabilmente terminata, che il mito non appartiene più né a lui né, forse, all’umanità tutta.

Bibliografia

Eva Di Stefano, Gustav Klimt. L’oro della seduzione, Giunti, Firenze, 2009

James Frazer, Il ramo d’oro, Newton Compton Editori, Roma, 2014

Stefano Giovanardi, La luna e i falò in Letteratura italiana: Le Opere: IV. Il Novecento, volume II: La ricerca letteraria, Einaudi, Torino, 1992

Guido Guglielmi, Pavese mitologo in La prosa italiana del Novecento, II, Einaudi, Torino, 1998

James Joyce, Ulisse, Newton Compton Editori, Roma, 2012

Tatjana Pauli, Klimt. La secessione e il tramonto d’oro dell’impero austriaco, Leonardo Arte, Firenze, 2009

Cesare Pavese, La luna e i falò, Einaudi, Torino, 2014

Cesare Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro in Feria d’agosto, sezione La Vigna,Einaudi, Torino, 2002

tag: Cesare Pavese, joyce, Novecento

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2016 Francesco Torrisi