Un quartetto per Baudelaire. Da Strowski a De Lollis: quattro saggi d’autore nel secondo centenario dalla nascita

Davide Monda, Un quartetto per Baudelaire. Da Strowski a De Lollis: quattro saggi d’autore nel secondo centenario dalla nascita, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 51, no. 21, giugno 2021, doi:10.48276/issn.2280-8833.6058

I. Gli indipendenti

Fortunat Strowski1

Per completare questo viaggio nel mondo della poesia [del secondo Ottocento francese], occorre trattare gli indipendenti. Brizeux, il tenero poeta bretone che, se avesse avuto uno stile francese meno aspro, avrebbe fatto un capolavoro del poema Marie, e Victor de Laprade, il poeta lionese tanto famoso per i suoi guai con l’Impero quanto per il poema Pernette, entrambi creatori di quella poesia regionale che doveva diffondersi ben più nella Provenza e in lingua provenzale; Marceline Desbordes-Valmore che, per la musicalità delicata dei versi, sembra essere più vicina a noi che al Parnasse, Auguste Barbier, il celebre autore dei Giambi e di una raccolta di pura e toccante bellezza sull’Italia, Il pianto, dopo il quale non scrisse più nulla di valido. C’erano poi Châtillon, Cros, il povero e grande Tristan Corbière e, infine, Théodore de Banville, più parnassiano, più liberamente e naturalmente parnassiano dello stesso Leconte de Lisle o di Léon Dierx. Ma Banville si dilettava troppo con i giochi di rime, gli spostamenti e persino con i calembours, di cui Hugo, suo maestro, gli aveva dato il gusto, per accettare la verità del Parnasse. Era così impassibile e impersonale che le sue affascinanti poesie finiscono per stancarci, in quanto prive di un significato profondo. Les Cariatides, le Stalactites e le Odes funambulesques si ripetono, e questo sforzo intenso e prolungato, perpetuo e vano, affatica. Fortunatamente per la sua gloria, Banville ha scritto opere teatrali di un’invenzione comica e talora sentimentale che rivela tutto l’incanto meraviglioso della sua musica verbale: Le Beau Léandre, Le Baiser, Gringoire, ésope. La sua prosa ci diletta quanto i suoi versi. Nell’ambito della conversazione in prosa, appare almeno al livello del suo compagno e maestro Théophile Gautier: qui ci rapisce e ci commuove con l’ardente fervore, la fede nel valore sovrano della bellezza, e si avverte altresì l’eco di una bontà insieme delicata e generosa, piena dell’indulgenza più sorridente verso gli uomini e le cose.

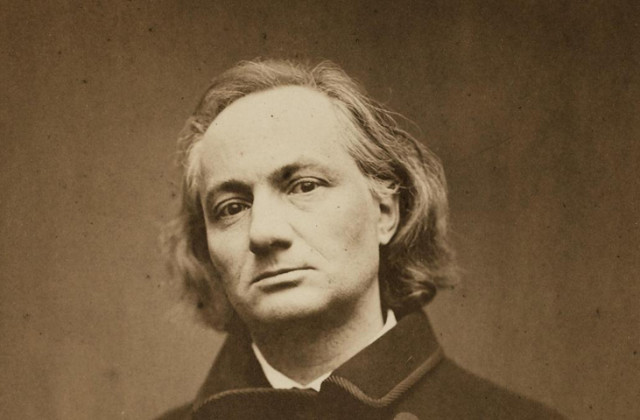

Sopra di lui, lontano da tali indipendenti, è Charles Baudelaire, il solo poeta di questa generazione che nulla deve a Hugo. Nato a Parigi il 9 aprile 1821, è affidato ben presto a se stesso dal secondo matrimonio della madre; ha sempre condotto una vita piuttosto miserabile. Il suo cuore era assai puro e caldo, ma una mania peraltro inoffensiva di mistificazione ha portato a fraintendere il suo vero carattere. La sua vita è stata inoltre guastata dalla relazione con una ragazza dei bassifondi, la Venere nera. Verso il 1864, già tormentato dalla malattia che l’avrebbe presto ucciso, aveva scelto temerariamente d’emigrare in Belgio. Colpito da paralisi a Namur verso la fine del marzo 1866, ha dovuto attendere fino al 31 agosto dell’anno seguente la morte, che l’avrebbe liberato dalle sue torture. Aveva perso la memoria delle parole e, incapace d’esprimere il proprio pensiero, ripeteva indefinitamente: Non, cré non, cré non!

Baudelaire è un grandissimo prosatore. Critico d’arte, ha espresso nei Salons idee di una giustezza che l’avvenire ha confermato. I suoi principi d’estetica comprendono al contempo il realismo e l’idealismo, in una sintesi che coincide col buon senso. Ha scritto prose che, col Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand, conservano nel ritmo della prosa la varietà e la flessibilità, la grazia melodiosa e la penetrazione espressiva che, di solito, sono privilegi del verso. Infine, ha tradotto in uno stile di straordinaria purezza i racconti e i romanzi di Edgard Poe. L’opera in prosa baudelairiana, a mio parere, fra qualche anno sarà preferita persino ai suoi versi, ma oggi si vogliono conoscere soltanto quelli!

La sua unica raccolta, Les Fleurs du Mal, è uscita nel 1857 e gli è costata azioni giudiziarie di eccessivo rigore. Il libro, diceva a giusto titolo Victor Hugo, ha introdotto un brivido nuovo. E avevano parimenti ragione coloro che definivano l’autore un Boileau isterico, tanto è presente una sobrietà classica nella sua riflessione e nella sua lingua, entrambe mille miglia lontane dalla retorica del Romanticismo. Così, da più punti di vista, Baudelaire è stato un reazionario e, al tempo stesso, un precursore e un innovatore. Da lui discendono sia il movimento simbolista sia la rinascita classica dei nostri ultimi anni.

Anche se la sua natura profonda fosse stata morbosa e perversa, non gli avrebbe impedito di creare opere di una vita superiore. Ma egli sorvegliava la propria arte con un’intelligenza oltremodo sottile, che ha sempre contenuto il libero sfogo dell’emozione. Mente fra le più vaste e penetranti d’ogni tempo, pronta a sentire e comprendere meravigliosamente gli aspetti più diversi della bellezza artistica, quest’uomo mirabile non ha peraltro inteso abbastanza bene la necessità di eliminare dalla sua produzione poetica tutto quanto rischiava di fermare la nostra attenzione a danno del nostro piacere, e di sostituire al godimento poetico le attrattive inferiori della curiosità e della sorpresa. Tutta la potenza espressiva delle Fleurs du Mal, la ricchezza prodigiosa delle sue immagini e l’intensità tragica dei sentimenti che esse traducono, una forma cesellata con pazienza e sapienza e, ancor più di tutto questo, una musica verbale singolarmente nuova e penetrante, ebbene tutto questo insieme di attributi incomparabili non basta tuttavia a impedire che questa famosa raccolta ci deluda per un certo stile prosaico, quasi che l’autore vi avesse adattato in un secondo momento pagine che prima aveva concepito e redatto in prosa. Nel complesso, Baudelaire è comunque un grande poeta, che prende ben poco dal suo tempo e che, viceversa, apre le porte all’avvenire.

II. Baudelaire cone un Dante del mondo moderno

Albert Thibaudet2

Poesia eroica e poesia interiore. La poesia romantica è una poesia eroica e il poeta romantico coltiva gli atteggiamenti eroici, l’atmosfera eroica: vive, se non in perpetua soddisfazione e nella continua presentazione nobile di se stesso, perlomeno nelle condizioni, nelle responsabilità e nelle esigenze della sua gloria. Lamartine e Victor Hugo assumono abbastanza spesso l’atteggiamento del proprio monumento funebre, e sono, come il “padre” Chateaubriand, artisti destinati, pienamente immersi nel proprio destino. Lo stesso accade, in fondo, a Vigny e Musset, che necessitano di amori illustri, ed esprimono le pene e i disgusti con proclamazioni oratorie come Rolla o Chatterton. Le loro miserie, quando non son quelle di re spodestati, sono quelle di oratori ridotti al silenzio. Quando Chateaubriand dichiarava di esser stanco di tutto, e chiedeva soltanto una cella per finire i suoi giorni, un amico mormorò: “Sì, una cella in un teatro”. Dopotutto, tale è il carattere della cella romantica, anche quando si chiamava la Maison du Berger.

Ma all’effondersi del poeta verso l’esterno si opporrà, in altre nature poetiche, una conversione del poeta verso l’interiorità; al sentimento della grandezza, la coscienza della miseria; all’illusionismo di magnificenza, un realismo del vizio e del peccato; allo strumento eclatante su cui è ben tesa una pelle sonora, il cuore tenebroso dell’uomo, che, secondo l’espressione di Pascal, è fondo e pieno di sozzure; alla cella su un teatro, un confessionale nelle tenebre. A una funzione analoga il genio delle oscillazioni e dei contrasti, che vive entro una letteratura sana, delega, nel 1829, le Poésies de Joseph Delorme di Sainte-Beuve e, nel 1857, le Fleurs du Mal di Baudelaire.

Sainte-Beuve precursore. Quando uscirono le Fleurs du Mal, disse Sainte-Beuve: “Joseph Delorme è Les Fleurs du Mal del giorno prima”. Al che un fiorista, che vende a metà prezzo i fiori del giorno prima, potrebbe rispondere che Sainte-Beuve si rende giustizia. Ma lui intendeva solo porre l’accento sul suo ruolo di precursore, e così, insomma, finiva anche lui per farsi giustizia da solo.

La sua originalità, nel 1829, era incontestabile quanto misconosciuta. Era un poeta lungimirante e triste, che trovava la sua poesia solo nella lungimiranza e nella tristezza, e non la proiettava intorno a sé con illusioni sfarzose. Egli stesso contrapponeva, con una malinconia che sarebbe rapidamente divenuta acredine, il suo posto di poeta sacrificato, inquieto e poco amato, allo splendore olimpico di Victor Hugo, la propria abitudine alle tenebre alla familiarità con la luce. Baudelaire ammirerà molto – e a giusto titolo – la Veillée, scritta il 22 ottobre 1828 e dedicata a Victor Hugo, ove si chiarisce il vistoso contrasto dei due destini.

Ma se è davvero ingiusto affermare che questo poeta triste (Sainte-Beuve, beninteso) è un poeta tristo, si potrà almeno ammettere che questo poeta lungimirante non è un grandissimo poeta. Così la Veillée inizia con trentaquattro bei versi che ne rivelano il versante soleggiato, riscaldato peraltro dai raggi vittorughiani, mentre gli ultimi diciotto, un nord freddo e basso, la chiudono in una desolante piattezza. E proprio tale piattezza, così frequente in Sainte-Beuve, ha disgustato tanti lettori e, fin dalle Pensées d’Août, ha scoraggiato e fatto sparire nell’indifferenza generale una poesia che era pur sempre originale, respingendola, di fatto, allo stato di fiore del giorno prima.

La poesia di Baudelaire. Il fiore fresco è un fiore del giorno prima, cui però si aggiunge la sua fioritura. La poesia di Baudelaire è la poesia di Sainte-Beuve, cui però si aggiunge la poesia: in altri termini, la materia di quella poesia cui si aggiunge il bagliore e il genio della poesia pura, alimento di luce riservato agli dei, che Sainte-Beuve non riuscì mai ad assaporare. Nelle Fleurs du Mal troveremo quella materia e quel bagliore.

La materia comune alla poesia di Sainte-Beuve e di Baudelaire comprende quattro elementi: un Cristianesimo interiore, un’intelligenza critica, la vita segreta di una grande capitale, Parigi, e infine un legame profondo con la prosa.

1. Un Cristianesimo interiore, contrario al Cristianesimo trasmesso ai poeti romantici da Chateaubriand e dallo spirito del Génie del 1802. Contrario perché il Cristianesimo dei romantici è privo della coscienza del peccato originale, ossia è un Cristianesimo svuotato della sua sostanza e ridotto alla scorza. Ora, sul peccato originale, su questo male della volontà, Sainte-Beuve abbozza un poema, Joseph Delorme, scrive un romanzo d’analisi, Volupté, ma non gli basta: è grande critico e grande storico della storia naturale degli spiriti; cercherà così, in Port-Royal, il peccato originale nella dottrina e fra le personalità gianseniste che ne costruirono, in Francia, quasi la casa madre o il laboratorio. Va peraltro sottolineato che il portorealismo di Sainte-Beuve non sopravvive, di fatto, alla sua poesia morta giovane e che, dopo il secondo volume di Port-Royal, lo spirito settecentesco, di cui Baudelaire avrà invece sempre orrore, guadagnerà nel critico sempre più terreno. Ma, in Baudelaire, il sentimento dell’uomo peccatore – originariamente, naturalmente, orribilmente peccatore – e “lo spettacolo noioso dell’immortale peccato” restano immutabili. Il peccato ha segnato la natura, e Baudelaire detesta la natura. “La natura può consigliare soltanto il crimine”. L’uomo naturalmente buono è un sogno assurdo del Settecento, aggravato dagli Hugo e dalle Sand. “La donna è naturale, vale a dire abominevole”. Ogni vera civiltà è una reazione contro la natura, una limitazione del peccato originale. E “tutte le attuali eresie sono la mera conseguenza della grande eresia moderna: la soppressione dell’idea di peccato originale”. Per la prima volta dopo Racine, ritorna, autenticamente e pienamente, una poesia del peccatore e del peccato.

2. Un’intelligenza critica. Abbiamo due volumi di saggi critici di Baudelaire. Tutti concordano nel riconoscere che la sua critica è, insieme con quella di Sainte-Beuve, una delle più intelligenti e penetranti dell’Ottocento: si rivela insieme acuta e chiaroveggente sia quando giudica Madame Bovary, sia quando presenta Wagner o Delacroix. Ma tale intelligenza critica, egli l’applica, come poeta, soprattutto a se stesso. Un Voyage à Cythère rimane esemplare per l’atroce chiaroveggenza. L’Examen de Minuit è un vero e proprio esame di coscienza della vita parigina. Baudelaire ha pronunciato l’espressione “confessionale del cuore”, un’espressione che per lui ben corrisponde a una realtà. La sua lucidità sull’uomo è analoga a quella di Pascal, che considerava il poeta come il più intelligente dei reprobi. Nulla è più lontano, a ogni modo, dal possente illusionismo e dalle nozze d’oro romantiche.

3. Un sentimento acuto di Parigi. Se Victor Hugo è stato il poeta dello scenario parigino, delle sue commemorazioni, delle grandi correnti vissute dai suoi cittadini e decisive nel divenire della sua storia, se Sainte-Beuve ne ha scoperto i paesaggi delle periferie povere e dei bassifondi, Baudelaire ne ha estratto l’anima, un’anima raffinata e perversa, l’anima delle sue notti, l’anima del suo spleen. Lo Spleen de Paris, del resto, non era forse il primo titolo dei Poèmes en Prose? In un mezzo secolo, Parigi ha decretato lentamente la gloria di Baudelaire, attraverso scoperte graduali, attraverso la coscienza che la grande città prendeva, a mano a mano, del suo segreto, del suo veleno, del suo poeta.

4. Un legame profondo, infine, con la prosa, che è tuttavia originale e che non va considerato un’involuzione. La sconfitta poetica di Sainte-Beuve, proprio nell’epoca in cui il verso francese raggiungeva vertici di musica e di cielo, non venne dal prosaismo, o piuttosto dai prosaismi che vi mescolava e che noi, in un certo qual modo, abbiamo imparato a gustare, ma che ferivano le orecchie dei contemporanei con le loro asprezze, offendevano gli amici, allora intrisi di poesia forte e pura? Similmente, c’è un prosaismo di Baudelaire, o piuttosto c’è il problema del prosaismo di Baudelaire: quello che alcuni chiamano, nei suoi versi, piattezza o scorrettezza, e che altri ritengono una nudità volontaria, destinata a produrre un effetto, così come le parti non scolpite che Rodin lascia nei suoi marmi. Si notino, per esempio, i prosaismi di cui è disseminata una mirabile poesia come il Cygne. Alcuni si sono scandalizzati nel vederla terminare in maniera tanto piatta:

Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile

Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor!

Je pense aux matelots oubliés dans une île,

Aux captifs, aux vaincus!… à bien d’autres encor.

Altri ammirano proprio l’incompiutezza della poesia, e che gli ultimi versi siano sogni appena abbozzati, in un linguaggio e in immagini anch’essi appena abbozzati, mentre l’ultimo verso sembra loro musicalmente immenso. Pensano che taluni parnassiani avrebbero posto, secondo le loro ricette e abitudini di scuola, questa strofa opulenta alla fine:

Andromaque, des bras d’un grand époux tombée,

Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus

Auprès d’un tombeau vide en extase courbée,

Veuve d’Hector, hélas! Et femme d’Hélénus!

E stimano che, poiché era passato nella poesia e nella sonorità per poi cadere nella prosa e nel balbettìo di una voce malinconica che si spegne, la poesia sia più adatta al quadro o al mito del cigno che si è smarrito sul selciato asciutto e nella polvere di Parigi. Tutti i prosaismi di Baudelaire potrebbero offrire lo spunto per discussioni del genere.

La verità è che esiste un rapporto baudelairiano tra prosa nuda e poesia pura, entrambe incorporate nel verso – e che entrambe hanno a lungo inquietato e ferito orecchie conformiste, abituate a consonanze tradizionali. Ma, come sovente accade, non solo ci si è abituati a una simile dissonanza, ma vi si è riconosciuta un’arte più sottile e delicata rispetto all’arte della consonanza, che è, per esempio, quella di Gautier. Se poi una mancanza può diventare bellezza, e se mancanza e dissonanza sono qui inestricabilmente unite, resta comunque che Baudelaire, poeta di gran lunga superiore a Gautier, non conosceva la sua lingua – e la grammatica della sua lingua – come lui: Baudelaire, d’altronde, non avrebbe scritto la dedica lapidaria delle Fleurs du Mal se non si fosse reso conto di questa sua inferiorità.

Les Limbes divenuti Fleurs du Mal. Taluni baudelairiani fanatici non vogliono riconoscere la minima fragilità nella bellezza di Baudelaire, la minima paglia nel suo metallo. Ma io credo che neanche uno di questi oserà difendere il titolo ridicolo e rococò di Fleurs du Mal. Sembra che i librai glielo avessero consigliato perché più “commerciale”, ed è proprio un peccato che il poeta non abbia cacciato quei mercanti dal tempio, mantenendo il titolo scelto in precedenza (i Limbes), che avrebbe designato assai meglio il carattere cattolico del poema.

Secondo una tradizione teologica che aveva già fornito a Casimir Delavigne l’argomento di una poesia (la sola buona poesia che abbia mai scritto), i limbi sarebbero una sorta di quarto stato nella topografia dell’aldilà: non il paradiso, né il purgatorio, né l’inferno, bensì un luogo senza gioia né pena, riservato ai fanciulli morti senza battesimo, ai pagani infedeli, agli eretici in buona fede e di buona condotta, tradizione che d’altronde la Chiesa cattolica non ha affatto consacrato, che il catechismo ignora e che non ha mai preso una forma precisa. Il cattolicesimo di Baudelaire, più filosofico e letterario che non religioso, necessitava di un “luogo intermedio”, particolare e originale ove collocarsi tra Dio e il diavolo. Il titolo Limbes segnava tale collocazione geografica delle poesie di Baudelaire, consentendo di meglio comprendere l’ordine che Baudelaire ha voluto stabilire fra loro, che è l’ordine di un viaggio, e precisamente di un quarto viaggio, il quarto dopo i tre viaggi danteschi: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il poeta di Firenze rivive nel poeta di Parigi.

Les Limbes (restituiamo loro provvisoriamente questo titolo) del 1857, ai quali le edizioni successive delle Fleurs du Mal non hanno aggiunto nulla d’essenziale, sono suddivisi in sei parti, in ognuna delle quali Baudelaire ha ordinato con cura le poesie scritte disordinatamente nel corso di quindici anni, affinché rappresentassero i sei momenti di una “alchimia poetica” del destino, o piuttosto le sei tappe di un viaggio dalla vita alla morte, attraverso un paese e un paesaggio cattolico, designati e circoscritti dalla poesia iniziale Au lecteur.

La prima parte, Spleen et Idéal, contiene oltre la metà della raccolta. Rappresenta infatti la condizione reale, la condizione umana di Baudelaire. E anche la sua condizione professionale, quella del poeta. La condizione del poeta! Sappiamo quale aspetto monumentale abbiano conferito al problema il Romanticismo, Lamartine, Hugo, Vigny, Musset, attraverso il lirismo, il teatro, la politica. Naturale e necessario è che la prima poesia di Spleen et Idéal sia Bénédiction, quel Chatterton alla terza potenza di cui l’Albatros era un abbozzo, che qui però vien posto dopo il quadro. Le quattordici poesie che seguono, fino a Châtiment de l’Orgueil, potrebbero di conseguenza essere intitolate la Commedia poetica, nel senso della Divina Commedia. Poi viene il poeta in rapporto alle forme, alla Bellezza e, dalla Chevelure in poi, il poeta accanto alle donne, il poeta di fronte alla donna, ossia, per rammentare dei precedenti (Vigny, infatti, rappresenta una specie di Antico Testamento rispetto a Baudelaire), dopo Chatterton e La Maison du Berger, la Colère de Samson. Collere, adorazioni, umiliazioni, lussurie, sensualità delle pellicce e dei profumi che aggiungono le loro armonie alla nota terribile della Venere nera o della Venere pubblica – poi l’altra, l’angelo custode, la musa e la madonna, la più buona e la più cara, quella di Confession, di Chant d’Automne e della Invitation au Voyage; i versi d’amore, che occupano quasi metà di Spleen et Idéal, si concludono nella stagione del Sonnet d’Automne, cui fa seguito il primo poemetto di Spleen, Tristesse de la Lune; poi, con alcune dissonanze dovute alla necessità di trovare la collocazione adatta a tutte le poesie scritte nell’arco di quindici anni, le ultime venti appartengono allo Spleen, per terminare con il Goût du Néant, l’Alchimie de la Douleur, l’Héautontimorouménos, l’Horloge, la poesia finale che è poesia della disperazione assoluta, costituendo così il puntuale contrappeso della prima, Bénédiction.

Il primo ciclo basterebbe da solo a formare un tutto. Ma inizia subito un secondo cerchio, alla maniera dei gironi, delle bolge dantesche: sono i diciotto Tableaux parisiens. Il poeta ha così una sua Commedia poetica. E anche l’uomo, abituato alle “pieghe sinuose delle vecchie capitali”, ha una sua commedia parigina, che non va presa in senso comico, ma tragico. La vecchia capitale del grande poeta di Parigi vive per lui, vive in lui come una donna, come le donne mature, cariche di ricordi, di passato e di peccato, le sole che ha amato. I Sept Viellards, le Petites Vieilles, il Crépuscule du Matin sono a torto chiamati Tableaux parisiens: sono il cuore di Parigi, il suo segreto, la sua mistica. Baudelaire ha odiato la natura, ma qui ricrea una capitale quasi fosse un’altra natura.

Una capitale, una folla permettono la fuga, la fuga nell’anonimato, in mezzo agli uomini e alle donne, come fossero alberi della foresta, ove si dimenticano quell’uomo e quella donna. Ma tale fuga e tale perdita si trovano altrettanto bene fuori dagli uomini e senza gli uomini. A Baudelaire, poeta di Parigi, il terzo ciclo fa seguire un Baudelaire poeta dei paradisi artificiali, che altrove, con l’aiuto di Thomas de Quincey, egli ha lungamente descritto. Qui ne conserva uno solo, il vino, l’unico che possieda i titoli di una nobiltà poetica. Dei cinque poemetti sul vino, Baudelaire ha voluto fare un ciclo, una sezione autonoma del libro, allo stesso livello delle cento poesie di Spleen et Idéal.

Il viaggio diventa sempre più pericoloso, attira sempre più la riprovazione, d’altronde sollecitata, dell’“ipocrita lettore, mio simile, mio fratello”. Alla vita normale del poeta romantico, alla vita di Parigi, al peccato dell’ebbrezza, succede, per formare il quarto ciclo, il Male. Il titolo di Fleurs du Mal è riservato soprattutto a dodici poesie, i dodici apostoli del diavolo, le più audaci del libro, le stesse che Baudelaire fu costretto a sopprimere dai tribunali: Une Martyre, Lesbos, Femmes damnées. E il Voyage à Cythère, che è l’undicesima, ci sembra la forma più audace e più forte che un grande poeta abbia mai dato a una confessione, a una veste da profeta che viene lacerata da cima a fondo. Dopo il cerchio del vino, quello del vizio, del vizio chiaroveggente, del vizio disperato, del vizio punito.

Siccome il poeta rifiuta l’illusionismo romantico, la dissimulazione vile, l’ignoranza e le maschere, tutto quanto è vizio nel vizio, siccome ha scelto la “coscienza nel male”, quale cerchio mai si scaverà dunque sotto il cerchio del male? Quello della rivolta. Dopo avere scelto il male, il poeta sceglierà il capo del Male, il diavolo. Baudelaire ha voluto che le tre sole poesie di Révolte (il Reniement de Saint Pierre, Abel et Caïn e le Litanies de Satan) formassero anch’esse un girone, un ciclo. Sono le frontiere dei limbi e dell’inferno, così come i paradisi artificiali guardavano verso il paradiso. E basta leggere quelle tre poesie e guardare negli occhi la maschera di Baudelaire per convincersi della sua terribile sincerità, e quando Brunetière definisce Baudelaire un Belzebù da tavolo d’osteria, c’è solo Brunetière seduto a quel tavolo, ove recita la parte di funambolesco capotavola.

Rimane ormai soltanto la possibilità di un sesto ciclo: quello della Morte. è il titolo delle sei poesie che formano l’ultima parte, e che legittimano il titolo originario della raccolta. La morte baudelairiana non è una speranza di paradiso, né un’emendazione attraverso prove, né una caduta nell’inferno: è un passaggio nei limbi che meritano gli Amants, i Pauvres, gli Artistes; è la Fin de la Journée, il Rêve d’un Curieux ed è infine il Voyage. Questo componimento mette il punto finale a quelle poesie di viaggio attraverso il mondo umano, sulle frontiere del mondo umano, fuori dal mondo umano. La condizione umana è terribile, ma non è la sola ad esserlo. Sui frantumi della vita e lontano dall’umanità, avanti!

O Mort, vieux capitaine, il est temps! Levons l’ancre!

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre

Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons!

Il Voyage raggiunge, in tal modo, la Bénédiction, l’ultimo cerchio ritorna al primo, come, nella poesia di Nerval, la tredicesima ora ritorna nella stessa forma della prima. Il viaggio dei Limbes, condotto su una cresta tra l’inferno e il cielo, è compiuto. Tale era il messaggio affidato a Baudelaire. Come poeta non aveva nient’altro da dire, nessun altro libro da offrire, se non i Limbes. Fosse vissuto più a lungo, avrebbe semplicemente aggiunto altre poesie al suo unico libro, al quale le sue carte, i suoi diari intimi, fanno da commento, e nel quale Parigi, da trent’anni a questa parte, ha riconosciuto la propria Divina Commedia.

III. Baudelaire3

Jacques Rivière

O vous, soyez témoin que j’ai fait mon devoir

Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.

Baudelaire

è in mezzo a noi. Non si rifugia in luoghi solitari per ritornarne poeta e profeta. Non va a chiedere alla natura di renderlo divino. Ma è con noi. Lo scorgo nella strada: è preoccupato per i debiti, cammina facendo i conti. Ripone speranze su articoli il cui compenso lo aiuterà a liberarsene, o forse medita qualche battuta sull’amico che va a visitare, oppure, ancora, lavora nella mente a una poesia, combina parole che non stanno bene insieme. Forse, frequentandolo, di lui non avrei mai conosciuto altro che le fantasie e i capricci. Ma aveva un’anima e la portava nella sua vita: essa era presente quando sopraggiungeva una sofferenza o un piacere. Era pronta a sentire tutto; non in maniera dilettantesca, ma come una povera, autentica anima fatta per la pena e la fatica. L’anima, questa cosa ignota in noi, che ci spia in tutte le nostre vicende! Tornato a casa, la lasciava in libertà. Essa parlava saggiamente, raccontava le sue esperienze senza tempeste, senza fragore. Faceva il proprio esame di coscienza. Ecco che non è più lei soltanto ad accusarsi, ma anche la mia anima e la vostra, che peraltro abbiamo contenute con tanta cura da non comprendere tutte quelle passioni.

I

Poesia vigilata,

Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large4.

E par sempre alla barra del timone nell’atto di tracciare una curva ardita. Docile e piena, voga obbediente, con la sua fantasia ripiegata. Non si trovano mai quei versi che s’affrettano su un’interminabile via diritta, che s’aggiungono gli uni agli altri, che si moltiplicano spontaneamente. Ma ogni lirica è la semplice svolta di una corrente, la fedeltà dell’acqua fra rive che girano.

Questa poesia guidata trascina nel suo ritmo tutte le parole. Le più rare abitano insieme con le più familiari, le più umili con le più ardite. Ma, immerse nel movimento sicuro e squisito dell’insieme, nessuna sorprende. Strano flusso di parole! Ora come una fatica della voce, come un’improvvisa modestia che prende il cuore, come un’andatura arrendevole, una parola fragilissima:

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve

Trouveront dans ce sol lavé comme une grève

Le mystique aliment qui ferait leur vigueur5.

Oppure:

Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures6.

Una sottile restrizione che viene ad attenuare la densità del verso. Scelta del piccolo. Compromesso col silenzio.

Ora, al contrario, le parole più forti si dibattono impetuose, soffocate. Rotolano senza grida. Sono state strappate dalle rive e si perdono nella potenza muta e contenuta della corrente poetica:

Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues,

Vous me rendez l’azur du ciel immense et rond;

Sur les bords duvetés de vos mèches tordues

Je m’enivre ardemment des senteurs confondues

De l’huile de coco, du musc et du goudron7.

.

Su tali componimenti il poeta non cessa di esercitare il proprio dominio. Le guida, lente e ininterrotte. Piega a suo piacere la loro intenzione. Le indirizza secondo il suo gusto. Gli piace chiamare al proprio servizio parole impreviste – si potrebbe quasi dire strampalate. Ma lo fa per ridurre subito la loro stranezza, per far fluire su di esse un’armonia, per moderare lo scarto ch’egli aprì per capriccio8. Come quelli che si sentono totalmente padroni di ciò che vogliono dire, cerca dapprima i termini più lontani, e poi li riunisce, li placa, infondendo loro una proprietà prima ignota.

Poeta, forgia versi compiendo un lavoro audace, utile e ben calcolato.

Una poesia così non può essere d’ispirazione. Ha indubbiamente degli slanci, ma sono soltanto la liberazione della facoltà poetica in travaglio. Baudelaire stesso si descrive disposto a errare e

Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés9.

Lo zampillio delle frasi che sembrano le più spontanee è quasi sempre una soluzione improvvisa, un lampo preparato. E, come il pensiero che s’innalza, finalmente sciolto, si strappa senza fretta dall’oscurità, così il germoglio poetico conserva una certa qual lentezza della sua lunga virtualità:

J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre…10

Solitario come un gran fiore. Mai in Baudelaire le immagini si moltiplicano lì per lì come negli ispirati. Il poeta ha orrore delle situazioni poetiche, delle idee la cui semplice enunciazione fa scaturire intorno le metafore come fiamme. Non ama esser circondato e rinchiuso dallo splendore della sua fantasia. Non si concede nulla cominciando, ma le immagini nascono intorno alla sua parola; si levano risvegliate da lei; le restano unite e le compongono un corteo disciplinato. Salgono lungo un semplice vocativo, lo sostengono, lo illuminano di una luce densa e cupa:

Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne,

O vase de tristesse, ô grande taciturne11…

Sono la forma stessa dell’elocuzione, seguono il movimento della frase, sono prese nella sua curva:

Quand vers toi mes désirs partent en caravane,

Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis12.

S’insinuano nel dialogo; sono nella domanda e nella risposta:

D’où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange,

Montant comme la mer sur le roc noir et nu?13

E nella Chevelure:

N’est-tu pas l’oasis où je rêve, et la gourde

Où je hume à longs traits le vin du souvenir?

Ogni poesia di Baudelaire è un movimento; non ristagna, non è una descrizione immobile, che esalti con riprese e potenziamenti un tema prescelto: è una certa frase, domanda, richiamo, invocazione o dedica che ha un senso; è una proposizione brevissima, ma sostenuta da immagini che ad essa si afferrano, piegate verso la medesima intenzione:

A la très chère, à la très belle,

Qui remplit mon coeur de clarté,

A l’ange, à l’idole immortelle,

Salut en immortalité!

………………………………….

Sachet toujours frais qui parfume

L’atmosphère d’un cher réduit,

Encensoir oublié qui fume

En secret à travers la nuit14.

Queste immagini, ben lungi dall’allontanarci dalla parola che accompagnano, ci riconducono ad essa innumerevoli volte. Anziché svilupparla e illustrarla, l’approfondiscono, la ripiegano, la fanno risuonare interiormente. Non hanno alcuna destinazione poetica, non cercano di accarezzare la nostra immaginazione: sono lontane e studiate come le modulazioni della voce quando insiste15. Parola che forse sarebbe passata senza che io la riconoscessi. Ma le immagini che la circondano sono per me un avvertimento: me la rendono intima, personale; la fanno rivolta a me stesso; mi obbligano a subirla con tutta la sua intenzione. La loro sensualità non è mai effusa. Esse la conservano condensata come un liquore fatto per sedurre il ricordo. Vengono così a tentare la nostra memoria, a esplorare il cuore con l’insistenza delle onde; forzano dolcemente i nostri ignoti segreti; risvegliano il nostro passato inconfessato; evocano con il loro incantesimo tutta la vita che non abbiamo vissuto; chiedono la resurrezione a ciò che non è mai stato16. Come una parola detta all’orecchio quando meno ce l’aspettiamo, il poeta, d’improvviso vicinissimo a noi: «Ricordi? Ricordi quel che dico? Dove lo vedemmo insieme, noi che non ci conosciamo? Ti sei dunque avvicinato a quelle rive; fino ad esse il viaggio, dunque, ha sviato anche te». E questa voce:

…chantait comme le vent des grèves,

Fantôme vagissant, on ne sait d’où venu,

Qui caresse l’oreille et cependant l’effraie17.

Canta, questa voce, e rinascono tutti gli adorabili sorrisi del rimpianto:

Mais le vert paradis des amours enfantines,

Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,

Les violons vibrant derrière les collines,

Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,

– Mais le vert paradis des amours enfantines,

L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,

Est-il déjà plus loin que l’Inde ou que la Chine?

Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,

Et l’animer encor d’une voix argentine,

L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs?18

II

Tale poesia non cerca soltanto la confessione. Baudelaire, mentre la compone, pensa solo a confidare i suoi pensieri più opprimenti, a trasmetterli, a darli agli altri come un peso segreto e insopportabile; questa sottile costrizione, questa moderazione del capriccio poetico con cui mantiene sempre la frase a disposizione della sua anima e, infine, quelle lunghe immagini che tormentano il ricordo come rimproveri: tutto è calcolato per esprimere i sentimenti di un cuore che non può sopportare la propria solitudine.

Ma non sono effusioni, non è una sincerità ciarliera: è molteplice, severa e sorridente. Ogni poesia è il dolce corpo esatto di un sentimento unico. I versi si posano su di esso come un abito che lo fa vivere. Lo stimolano all’unica esistenza che potrebbe mai avere. E appena palpita, essi l’abbandonano19.

Così il poeta risveglia tutto il mondo meraviglioso delle sue passioni: ci sono tutte. Hanno volti diversi, e forse alcuni non si armonizzano. Ma esse guardano insieme verso di me. Le riconosco tutte. Su tutte trascorre, come una luce, la moderazione dell’ironia. Baudelaire conosceva quella chiaroveggenza del cuore che non ammette interamente quanto prova, che non sa sentire senza secondi fini. La sua sincerità è così vigile che esprime persino l’intelligenza che la turba: è una sospensione, un’esitazione dell’anima, uno sguardo di modestia. Il poeta compatisce un poco la sua credulità, mette dolcemente in dubbio il suo sentimento. Sorride.

Egli, tuttavia, non è guidato da un’arida curiosità egoistica, né dal desiderio di un’analisi imparziale. Si descrive soltanto per farsi dei complici. Si dà a noi perché noi ci diamo a lui. Non ci consente di non assomigliargli. Le sue passioni sono così vere, aderiscono così fortemente al suo cuore che conquistano anche il nostro, e dobbiamo riconoscerle in noi.

Tanti desideri, tanti rimorsi che si nascondevano in me. Perché confessarmeli, dato che sapevo di non poterli placare? E d’improvviso, calpestando tutta la mia discrezione, facendo svanire la mia ipocrisia, si slancia un verso così nudo, così puro, così fuori luogo, che mi colpisce come un’offesa: è la verità che scaturisce dall’anima20; è una specie di terrificante liberazione; è una confessione così severa da accusare e lasciare feriti. Dovrò conservarla disperatamente nei miei momenti segreti:

– Voilà que j’ai touché l’automne des idées…21

– J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans…22

– Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres :

Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !…23

E questo verso carico di tutti i rimorsi del mondo:

Le Printemps adorable a perdu son odeur !24

Versi così perfetti, così controllati che, in un primo momento, esitiamo a dar loro tutto il senso; una speranza vigila qualche istante, un dubbio sulla loro profondità. Ma bisogna solo attendere. Nel ricordo li ritrovo poco dopo ancor vibranti come frecce.

E in questa sincerità, di cui vorrei davvero sbarazzarmi al più presto, circola l’ironia che mormora: «Conosco tutte le risposte, so bene tutte le giustificazioni. Non sono vittima di alcun inganno. Eppure si deve subire questa amarezza. Non c’è nulla che possa liberare il tuo cuore da tanta verità».

Così accolgo, senza potermelo impedire, tutti i sentimenti che a questa grande anima piace riversare in me. Quali sono? Sono così vivi che dapprima rimangono confusi. Li riconosco solo molto tempo dopo averli sofferti. Soltanto allora mi accorgo che sono tanto differenti da contraddirsi.

Dapprima un rimpianto immenso, un ricordo informe e violento, il male dell’esilio.

… Ame aux songes obscurs,

Que le réel étouffe entre ses quatre murs25.

Ci sono cieli che ravvivano all’improvviso, in fondo al cuore, l’immagine delle belle patrie perdute:

Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,

Qui font se fondre en pleurs les coeurs ensorcelés26.

Lo «spleen» o la «noia», questa passione sorda e disperata che la temperatura scaccia o riporta, non è una semplice malinconia poetica, una tristezza comune. Ma l’anima d’improvviso si ribella: non può vivere in questa periferia terrestre col peso della propria imperfezione:

Ah! Seigneur: donnez-moi la force et le courage

De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!27

Impossibilità di stare qui: un ricordo tormenta l’anima decaduta28. Questa soffre al pensiero della dignità donde vede esser discesa:

Une Idée, une Forme, un Etre

Parti de l’azur et tombé

Dans un Styx bourbeux et plombé

Où nul oeil du Ciel ne pénètre;

Un Ange, imprudent voyageur

Qu’a tenté l’amour du difforme,

Au fond d’un cauchemar énorme

Se débattant comme un nageur29.

A poco a poco, il poeta sente il proprio dolore farsi più grande; il dolore non è più un fatto personale. Tutto il pianto del mondo entra nel suo cuore. Egli è tormentato dal rimorso del paradiso perduto ed è in preda alla reminiscenza30. Rivede confusamente la forma perfetta di cui l’universo si è spogliato per sempre e ch’egli tuttavia si sforza di riafferrare. A lungo andare il ricordo, che viene a visitarlo nel suo abisso, diventa più preciso. Come al naufrago la consolazione dei lunghi miraggi, il paradiso terrestre si stende nel fondo della sua memoria31: è schietto e nudo come gli alberi chiari delle Isole; è simile al mare tiepido e calmo dei climi più miti, ove le navi circolano, voluttuosamente appoggiate al fianco delle onde:

J’irai là-bas, où l’arbre et l’homme pleins de sève

Se pâment longuement sous l’ardeur des climats;

Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève!

Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve

De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts32.

Talvolta, sedotto da una speranza meno viva, è con voce più bassa, con una sorta di rimpianto senza ribellione, che il poeta invoca la sua felicità:

Dis-moi, ton coeur, parfois, s’envole-t-il, Agathe,

Loin du noir Océan de l’immonde cité,

Vers un autre océan où la splendeur éclate,

Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité?

Dis-moi, ton coeur, parfois, s’invole-t-il, Agathe?

…………………………………………………….

Comme vous êtes loin, paradis parfumé,

Où tout ce que l’on aime est digne d’être aimé!

Où sous un clair azur tout n’est qu’amour et joie,

Où dans la voluptè pure le coeur se noie!

Comme vous êtes loin, paradis parfumé!33

Ciò nondimeno, se lo raggiungesse il nostro amore,

Tout y parlerait

A l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté34.

Così il poeta è tormentato dal desiderio immenso di perfezione: si sovviene delle origini. Ora, portato da qualche lieto stato d’animo sino ai confini del paradiso, lo contempla da vicino, lo anima con gli occhi, obbliga tutte le sue meraviglie a fiorire. Ora poi lo perde di vista e l’invoca, dolente, nell’oscurità dell’universo. Ma non lo dimentica mai, né mai l’abbandona il pensiero di ciò che è completo, soddisfacente, eterno!35

Eppure, quanto egli predilige la realtà sfuggente, incerta, peritura! Forte come l’amore del perfetto è l’amore di ciò che non lo è36: con la contemplazione dell’immutabile, il pensiero del mortale, un infinito rispetto per tutte le cose imperfette, un’ammirazione senza parole, un silenzio dinanzi ad esse, sofferenti, mutilate, estenuate. Non è semplice pietà, né l’invocazione per esse della misericordia divina, bensì una considerazione piena d’amore, la devozione di un cuore riempito d’estasi dalla propria debolezza.

Il poeta parla con tenerezza commossa delle più umili esistenze, e persino degli oggetti. Sembra che non osi toccarli. Li solleva col massimo riguardo e li avvolge con stupore nei suoi versi. Sente tutto il prodigio che soltanto essi possiedono. Si compiace nel descrivere appartamenti, nel dire il colore delle tappezzerie, l’odore esalato dai mobili. Con reverenza evoca il disordine che il passato accumula lentamente sul fondo degli armadi:

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,

De vers, de billets doux, de procès, de romances,

Avec de lourds cheveux roulés dans de quittances37.

Parlerà delle cose più orribili e la forza del suo rispetto gli darà una sottile discrezione. Con un’immagine calda e funerea, ma delicata come l’omaggio di un amore che la morte non abbatte, egli mostra dolcemente, in una camera ignota, la testa mozzata di Une martyre:

Semblable aux vision pâles qu’enfante l’ombre

Et qui nous enchaînent les yeux,

La tête, avec l’amas de sa crinière sombre

Et de ses bijoux précieux,

Sur la table de nui, comme une renoncule,

Repose…38

A tutto ciò che è, a tutto ciò che vive, per quanto privo di perfezione, il poeta estende la sua ammirazione muta e triste. Sposa ogni miseria, è pronto ad accogliere ogni sentimento. Nell’infinità delle sofferenze non ce n’è una che lo trovi distratto: egli è qui per amarle! Troppo rispetto in lui perché possa indignarsi. Conserva quella terribile imparzialità che dà un immenso amore per la vita:

Loin du monde railleur, loin de la foule impure,

Loin des magistrats curieux,

Dors en paix, dors en paix, étrange créature,

Dans ton tombeau mysterieux ;

Ton époux court le monde, et ta forme immortelle

Veille près de lui quand il dort ;

Autant que toi sans doute il te sera fidèle,

Et constant jusques à la mort39.

Ogni verso del Crépuscule du matin, senza grido, con devozione, risveglia una sventura:

Les maisons ça et là commençaient à fumer.

Les femmes de plaisir, la paupière livide,

Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;

Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids,

Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.

C’était l’heure où parmi le froid et la lésine

S’aggravent les douleurs des femmes en gésine.

Comme un sanglot coupé par un sang écumeux

Le chant du coq au loin déchirait l’air brumeux;

Une mer de brouillards baignait les édifices,

Et les agonisants dans le fond des hospices

Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux.

Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux40.

Poesia piena d’amore, che partecipa di tutte le sventure, e accompagna ciascuno nella sua mansarda. Lo scopre, vicino o lontano, attraverso i muri. Assiste tutta la città che soffre e si affatica,

…refait le lit des gens pauvres et nus41.

Ma la pietà che la prende è così terribile da spingerla a tacere42.

Potevamo mai immaginare che l’attenzione prestata a questi versi così misurati, che parevano opera di un’anima tranquilla e raffinatissima, ci avrebbe resi complici di sentimenti così estremi? Ma è troppo tardi per scappare: le più grandi passioni si sono ormai insinuate in noi, così grandi, così vaste e così complete da divenire contraddittorie. C’è tutta quanta la nostra anima, con la violenza insospettata dei suoi diversi amori, che Baudelaire ha rivelato a noi stessi: il dono può apparire pesante e può venir meno il coraggio di sopportarlo. Questa poesia non rassicura, non diffonde illusioni, ma si rivolge a coloro per cui non c’è nulla di più bello che conoscere il proprio cuore, sentendone il peso dentro di sé. Riascolterò spesso la voce di quest’angelo sapiente e disperato.

Baudelaire

Cesare De Lollis43

Baudelaire è uno dei più grandi poeti della Francia e, anche, uno dei più difficili a caratterizzare.

Grande sprezzatore del “progresso” lo definiva già Gautier in quel suo bel saggio biografico che va in testa alle Fleurs du Mal e principalmente come un avversario del “bourgeois”, l’adoratore e sfruttatore della chimera settecentesca del progresso, lo presenta il Cassagne nel suo libro pieno di eleganti sottigliezze francesi sulla Théorie de l’art pour l’art. Di lì è breve il passo alla interpretazione del canzoniere baudelairiano per una reazione a oltranza a tutto l’ottimismo latte e miele del Settecento e per una conseguente esaltazione della perversità e miserie umane.

Ma l’odio, foderato di disprezzo, pel “bourgeois” che liquida gli immortali principi dell’’89 nella pratica spicciola di tutti i giorni, oltre a esser comune a tutti i Parnassiani, era già stata nota fondamentale del romanticismo del ’30, del quale i Parnassiani – lo hanno ben dimostrato e il Cassagne e il Canat – sono, sotto tanti rispetti, i continuatori.

La famosa première dell’Hernani fu il trionfo su ogni forma di filisteismo e conservatorismo, e di essa e della fortunata rappresentazione dello Chatterton di Vigny – il dramma del genio alle prese coll’utilitarismo borghese – sopravvisse, indelebilmente luminoso, il ricordo negli attori principali e secondari della rivoluzione romantica.

Che più? Théophile Gautier, che è come il mediatore dell’intesa tra il primo e il secondo romanticismo (il Parnaso), nei suoi due romanzi rispettivamente del 1835 e del 1838, Mademoiselle de Maupin e Fortunio, mette anche allo scoperto il proposito di sconcertare il “bourgeois” utilitario colla proclamazione d’un principio che è la conseguenza necessaria della reazione all’utilitarismo: l’autonomia dell’arte, forte soprattutto della sua indifferenza per qualsiasi scopo pratico di umanitarismo, socialismo, patriottismo e via dicendo. Ma a questa conseguenza dell’art pour l’art, ridotta a formula e applicata nella pratica, era, anche prima di Gautier, arrivato il Victor Hugo delle Orientales (1829) ed essa è, di qua dal Gautier, la nota più squillante e insistente dell’estetica del Flaubert, quale si lascia ricostruire sull’epistolario, per non parlare di Leconte de Lisle, di Banville, di Bouilhet, dei Goncourt.

Dunque: e un Baudelaire che colla mano tremante del futuro paralitico addita agli eredi dei sogni d’oro del Rousseau il baratro delle miserie e abiezioni umane, e un Baudelaire dal viso imperturbabile di sacerdote dell’arte per l’arte non ci danno ancora la caratteristica delle Fleurs du Mal, tra le quali il gran padre Hugo sorprendeva al passaggio un brivido nuovo.

Ché se poi si metta il Baudelaire in riga con quei suoi fratelli d’arte così simpatici, così altamente rispettabili per l’amor loro all’arte, incontaminato di qualsiasi principio di tendenziosità in un paese dove la letteratura (vedi specialmente Voltaire) era da un pezzo l’ancella della vita pratica, se lo si metta in riga cogli altri Parnassiani da Leconte de Lisle a Hérédia, non si può non esser tentati di accontentarsi di definirlo con tratti che offrono, sì, una sicura presa alla critica e alla storia letteraria, ma son tutti comuni a lui e agli altri.

Il suo pessimismo è bene il pessimismo dei Parnassiani in genere che, per quanto ravvisato dall’antitesi coll’ottimismo settecentesco, ha pure le sue radici nella solitudine morale dell’anima romantica, inasprita dalle delusioni del ’48 e non consolabile dalla gelida mano della scienza, la Dea – vera dea ex machina – che il positivismo della seconda metà del secolo decimonono levava sugli altari.

L’evoluzionismo hegeliano, incrociantesi colla dottrina spinoziana della sostanza unica ed infinita, che spreme da sé, immobile e immenomabile, il perpetuo gioco di apparenze della vita universale, interveniva a dare una consistenza dottrinale agli scoramenti romantici e ammanniva un buon manipolo di formule comuni al pessimismo di tutti i Parnassiani. Ma, anche ammanniva una consolazione d’ordine estetico: poiché tutto al mondo, che altri pensò stabile, sicuro e preordinato dominio dell’uomo, passa e dilegua come una fuga d’ombre sullo sfondo d’un telone immobile; solo rifugio delle anime elette – tutte elette le anime romantiche! – l’Arte, che tali apparenze ferma al passaggio ed eterna. «L’effimero, abbagliato, vola verso te, o vero luminoso, crepita, va in fiamme e dice: benediciamo questa face!» – esclama Baudelaire nell’Hymne à la Beauté.

Di lì l’esotismo orgiastico di tutti questi scrittori in prosa e in verso, poiché l’esotismo significa evidente disdegno d’attualità circostante; di lì l’alternativa di Leconte de Lisle tra l’amara constatazione della caducità di tutte le civiltà e di tutte le religioni e la gioiosa particolareggiata descrizione delle loro caratteristiche; di lì la tormentosa aspirazione di Flaubert verso la “grandeur” in quelle due fantasmagorie (oggi si potrebbe dir “cinematografie”) che sono Salammbô e la Tentation de Saint-Antoine, dello stesso Flaubert che chiuderà la propria carriera col libro desolato e desolante di Bouvard et Pécuchet, nel quale tutte le illusioni umane sono adunate per ridursi in cocci a vicenda, come stoviglie mal caricate su un carretto tirato da un asino per una strada malagevole; di lì i mal frenati spunti di esotismo della poesia baudelairiana: Parfum exotique, il sonetto di cui più che qualche cosa si ritrova in Fantasia del Carducci; il sonetto A une dame créole; Le calumet de paix, imitato da Longfellow, dove ammiccano, veri fiori purpurei, nomi di luogo peregrini:

Des plus lointains sommets des Montagnes Rocheuses,

Depuis les lacs du Nord aux ondes tapageuses,

Depuis Tawasentha, le vallon sans pareil,

Jusqu’à Tuscaloosa, la forêt parfumée…

Ma di lì anche la singolare varietà d’esotismo baudelairiano che non muova a peregrine esplorazioni nel tempo e nello spazio, bensì nella vita circostante cerca ciò che l’educazione sociale ha eliminato o tentato di eliminare; ha dimenticato o cerca di dimenticare; ha a schifo e non può distruggere; ha voluto bandire e pur si vede risorgere davanti nei momenti fatali dei deliqui della volontà. Esotismo che nei meandri del realismo ad oltranza sbocca per la grande allée delle peregrinità.

Ma è proprio vero che, per quanto si dica e volentieri si credesse il contrario, non c’è novità in arte che, sia pure per un filo tenuissimo, non si lasci ricondurre a qualche precedente.

E in questo caso quale precedente?

Mme de Staël in De l’Allemagne aveva scritto: «Il volgare, nella natura, si mescola sovente al sublime e qualche volta ne rileva l’effetto». V. Hugo, nella Préface al Cromwell avea ripetuto: «Il volgare e perfino il triviale deve avere un accento» e sui trampoli dell’ardita formula, egli, totus in antithesi, non meno che in hyperbole, s’era levato alla concezione e alla pratica del “grottesco”, il sublime del brutto da mettere in gara col sublime del bello.

Conveniente il secondo termine non meno del primo al programma victorhughiano, cioè romantico, poiché l’iperbole del bello (Le feu du ciel p. es. delle Orientales) veniva a confluire con quella del brutto (Quasimodo) in seno al mostruoso che è la dismisura e l’eccezione contrapposte, in nome della realtà, al bello classico commisurato sulla ragione; la dinamica del movimento scomposto in contrasto con la statica dell’ordine classico; il barbaglio sensuale dell’espressione in contrasto coll’espressione timidamente riservata; il trionfo del pennello briaco di colore sul compasso che regola la nudità e correttezza della linea; la prepotenza del rilievo sulla “rectitude” classica che poteva e soleva esser “platitude”.

Chapelain, là sulla soglia della letteratura classica francese, aveva reclamato il sacrificio del “particolare”, di cui la storia è predestinata vittima, all’“universale” su cui la poesia ritaglia il proprio paludamento. E Hugo, deciso a farla finita col classicismo, coll’indeterminato e coll’incolore, aveva, per la via del “caratteristico”, riscoperta la dignità del “particolare”. Precisamente in nome del caratteristico, che vien così a costituirsi garante del realismo, tendenza fondamentale del romanticismo, degni degli onori dell’arte, con parità di diritti e il brutto e il bello che per la sua peregrinità urta contro la ragione non meno che contro la tradizione. Sicché l’esotico venisse per Victor Hugo a significare quasi un’affermazione ad oltranza del color locale, ritrovato al fine, sia pur sulle tracce di Chateaubriand e Walter Scott, con un grido di trionfo.

Una “rivolta di retori” definì lo Zola il romanticismo francese, e tale fu perché specialmente rivoluzione letteraria, per quanto avesse dietro a sé la deformazione dell’ideale classico della fine del secolo XVIII, che investiva profondamente tutta la vita; ma non era lo Zola il più autorizzato a lanciare una tale definizione, poiché, se è vero che il romanticismo francese, affamato di colore, il pasto principale dei sensi, si perdette troppo spesso a briglia sciolta nelle sterminate lande dell’esotico e del fantastico, in nome del caratteristico, identificato col nuovo sorprendente; per la stessa ragione, se non per la stessa via, creò la dignità estetica del particolare triviale della quale esso Zola si costituirà più tardi, con una mentalità quasi settaria, intransigente campione e custode.

Il Flaubert, ben più intelligente di lui e di lui più vicino alla prima fase del romanticismo francese, implicitamente riconobbe tutta la ricettività del particolare triviale quando parafrasò e inquadrò nella sua estetica la formula di Mme de Staël e di Hugo, riappaiando «le sublime d’en bas» (Madame Bovary, esemplificheremo noi per suo conto) e «le subline d’en haut» (Salammbô). Salvo che, quanto al «sublime d’en bas», cioè «l’ignoble», che, «quand il est vrai, est aussi difficile à trouver que celui d’en haut», il Flaubert non volle andar troppo oltre e lasciò ai Goncourt il meglio delle rarità della psicologia d’eccezione (erotomania, alcoolismo, isterismo, sadismo).

E un dei due, Edmondo, rivelava, parlando di sé stesso, il fondo prezioso comune a tutti questi cesellatori del triviale – de’ quali Baudelaire fu il più raffinato: «io sono un littérateur ben nato, e il popolo, la canaglia, se voi volete, ha per me il fascino delle popolazioni sconosciute e non scoperte, qualche cosa dell’esotico, che i viaggiatori vanno a cercare a traverso mille sofferenze in paesi lontani». E’ un parlare alquanto mondano, da interpretare un po’ liberamente, perché il contrasto non è tra il “littérateur” ben nato e la canaglia, ma tra il fine artista e la materia ripugnante, della quale egli è fiero di trionfare per virtù d’arte che riassorbe in sé qualsiasi principio di sadismo. Flaubert, rispondendo alla critica di Sainte-Beuve su Salammbô, gli faceva osservare che la materia splendida lo aveva dispensato dagli sforzi di stile che gli era costata Madame Bovary, il romanzo dei «costumi di provincia». La materia vile, in altri termini, levata al livello di quella nobile, per virtù d’arte. E in questo senso son tutti gli sforzi di Baudelaire, la cui poesia è continuamente alle prese colla materia vile, sia osservata nei greggi blocchi che il flusso della vita quotidiana carreggia, sia spiata nelle sue più minute e recondite venature. Far con un tal materiale l’opera d’arte, il cui contenuto sia così quintessenziato, che quasi, per dirla ancora col Flaubert, essa rimanga sospesa per virtù esclusiva della forma, ecco l’ideale del baudelairismo. Un ideale dov’era precisamente in gioco l’esotismo a rovescio del quale parla il Goncourt.

E tant’è che precisamente nell’attitudine d’un esploratore il quale ardisce più che gli altri il Baudelaire ci si presenta nella Préface alle Fleurs du Mal:

Si le viol, le poison,le poignard, l’incendie,

N’ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins

Le canevas banal de nos piteux destins,

C’est que notre âme, hélas! n’est pas assez hardie.

Non pauroso dei risultati dell’introspezione, ma fiero di sapersi profondare fino nelle intime latebre di un tale abisso, dove stagna sempre il fango, egli va a ricercare in fondo al proprio essere le affinità con quella fredda costruttrice di male, che fu Lady Macbeth – così risolutamente appartata dalla abusata coorte delle creature femminili sacre alla tisi:

Ce qu’il faut à ce coeur profond comme un abîme,

C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,

Rêve d’Eschyle éclos au climat des autans.

(L’ideal)

Questo suo cuore si slarga in aree sotterranee, dove tra una luce perennemente crepuscolare si svolge tutta una vita e tutta un’azione che ricorda quella di uomini e cavalli addetti ai lavori delle miniere:

Je veux bâtir pour toi, Madone, ma maîtresse,

Un autel souterrain au fond de ma dêtresse,

Et creuser dans le coin le plus noir de mon coeur,

Loin du désir mondain et du regard moqueur,

Une niche, d’azur et d’or toute émaillée,

Où tu te dresseras, Statue émerveillée.

(A une Madone)

Nessuno più convinto del Baudelaire che all’originalità non si arriva se non per un lavoro di trapanazione attraverso gl’innumerevoli strati sotto i quali il viver sociale soffoca la nostra personalità, e specialmente quella parte di essa che grida e appetisce il male.

Nelle sensazioni nuove, più preziose appunto perché emerse dalle profondità inesplorate del mondo circostante e di tutti i giorni, il Baudelaire si ravvolge voluttuosamente come in una pelliccia che rechi in sé i profumi e i tesori delle regioni tropicali.

Baudelaire che pedina le vecchierelle trotterellanti sui fangosi marciapiedi parigini, incoscienti ricettacoli di passioni, vizi e virtù tutti egualmente ammuffiti, questo Baudelaire che le segue con passo cauto e incantato lo sguardo nei gesti delle loro persone sconnesse, o perché s’impone questa fatica da detective se non per la voluttà di scoprire ed accertar realtà dissimulate, sinora, all’occhio della folla dal frastaglio delle impressioni classificate, oltre il quale non va l’ordinaria potenza visiva?

Qua le “petites vieilles”, là le lesbiche (Femmes damnées) adunate in una varietà di gesti altamente poetica per la sua indeterminatezza; altrove i ciechi, i cui atteggiamenti attraverso l’orribile, l’“affreux”, danno addirittura nel ridicolo. Collettività d’eccezione che interessano ben più Baudelaire artista che non Baudelaire uomo, spinozianamente pietoso e sprezzante a un tempo delle miserie umane.

Scoprire realtà sfuggite agli altri perché d’incalcolabile tenuità o dagli altri evitate perché ripugnanti (vedi Une charogne) e su questa materia vergine esercitare industriosamente il bulino dell’arte – ecco la suprema voluttà di Baudelaire artista. Realismo e originalità combinati con reciproco vantaggio. Conciliazione – in fondo – dell’io romantico, che vede a suo modo in una esasperata autonomia che legittima l’allucinazione, coll’osservazione obiettiva quale lo spirito positivo della seconda metà del secolo decimonono consiglia.

Ho detto realtà d’incalcolabile tenuità, e intendo non solo le nascoste e peregrine, ma anche quelle vaganti alla superficie della vita di tutti i momenti. La poesia di Baudelaire ne abbonda e le riveste di espressioni affettatamente andanti. Egli è che in una concezione pessimistica dell’universo, dove il principio della finalità è scalzato da quello di un brutale determinismo, anche i minimi particolari reclamano il diritto d’intervento al primo piano della rappresentazione in attiguità immediata ai tratti largamente comprensivi:

… ainsi qu’une médaille neuve

La pleine lune s’étalait,

Et la solennité de la nuit, comme un fleuve,

Sur Paris dormant ruisselait;

Et le long des maisons, sous les portes cochères,

Des chats passaient furtivement

(Confession)

Tali particolari derivano il loro accento dalla loro inopinata apparizione e avvivano, invece che attenuare, la outrance di questa poesia d’eccezione. Ne sentì l’incantevole efficacia anche il Flaubert descrittore; e da lui ne derivò, affinandola ancora, la tecnica Guy de Maupassant, nella cui mirabile prosa è addirittura ossessionante il senso di trasalimento allo scoccar del gracidìo d’una rana o al fruscìo repentino d’un ramo scosso dal vento nel cuor della notte.

Decadentismo, certo, la rivalutazione di tutto ciò che la tradizione, forte dell’esperienza e della ragione, valutò in un senso non disinteressato, o eliminò o sdegnò d’accertare; ma non si va così affatto fuori del buon realismo, il quale, anzi, è portato, in nome dell’obiettività, a diffidar dei valori stabiliti, ovvero ad esaltar quelli trascurati o svisati dalla convenzion sociale.

Leconte de Lisle, che col volo dell’ispirazione fatto un po’ pesante dall’erudizione sfiora le più rare storie del mondo per documentare il suo pessimismo distruttivo e si attacca a riprodurre colla massima esattezza i gesti delle belve della giungla; Théodore de Banville che celebra come in una novena le donne perverse dell’antichità; Bouilhet, che nella storia romana – già magistra vitae per eccellenza – va a ricercar gli amori dell’inclita figlia d’un edile per un avventuriero, figlio di una megera della Suburra; Flaubert, che riserva tutta la sua ammirazione per Nerone e tra esso e Eliogabalo istituisce un saporito parallelo, e con famelico sadismo aggredisce gli orrori e gli splendori della guerra tra Cartagine e i mercenari, un angolo tenebroso e ammuffito di quella storia antica, della quale la tradizione classica non aveva perlustrato che la spianata feconda di valori positivi; tutti costoro, più che da quell’odor di faisandé, al quale son così sensibili jene e sciacalli, erano stati attirati verso i rifiuti della grande storia da un senso bene affilato del realismo che altrove, p. es. presso il Manzoni, produsse l’interesse per le minuscole, sia pur moralmente significative, figure dell’umanità inferiore.

Reagire all’ottimismo rivoluzionario fatto di generalità, schiavo dell’esperienza e più che mai dei fatti minuti o nascosti in fondo al sacco della storia, significava, in letteratura, realismo ad oltranza. Questi Parnassiani, le figure indubbiamente più pure della letteratura francese, quando reagivano alla tendenziosità che alla letteratura serviva, come in un piatto parigino di hors-d’oeuvre a scompartimenti, umanitarismo, uguaglianza, patriottardume parolaio, e via dicendo, si rendevano certo interpreti delle delusioni loro procurate dagli immortali principii. E anche obbedivano alla loro orientazione etica, determinata dalla ventata positivistica, la quale valorizzava il dovere quotidiano e ben circoscritto di ciascun individuo di contro alla pretesa che le astrazioni, miracolosamente operanti di per sé, aboliscano la necessità dello sforzo individuale. Ma, così atteggiandosi, essi non facevano che del realismo, di quel realismo che li interessava sopra tutto come artisti, poiché, quali che siano le vedute filosofiche o sociali o politiche di un artista, esse presuppongono il beneplacito del loro ideale estetico. Quando Renan, che fu sopra tutto un artista, rimontando aggressivamente fino a Descartes la gran corrente delle generalità, addita come assolutamente indispensabile per la scienza dell’umanità la conoscenza precisa dei poemi epici della civiltà dei Radjputi, e delle dottrine dei Giaini di Guzurate e dei Nasoreani, egli indulge a un senso così acuito della realtà obiettiva da credere e voler far credere che il valore della realtà aumenti in ragion diretta della sua peregrinità. Precisamente come accade al Baudelaire, che, rifuggendo dalle realtà troppo largamente circolanti, quasi che l’universale consenso ne intaccasse la tempra, si dà alla caccia dei dèmoni impercettibili che come milioni d’elminti si accalcano a gozzovigliare nei nostri poveri cervelli.

Ora, è vero che il baccanale del realismo lo aveva già consumato per suo conto Victor Hugo, che ne menò sonoro vanto in quella sua famosa Réponse à un acte d’accusation. Ma la sensualità di Victor Hugo è quella d’un barbaro; egli corre la distesa infinita della natura, falciando largamente e alla cieca davanti a sé; quando riesce a penetrare nelle solenni gallerie della storia, egli le traversa con passo e gesto da invasore vandalico, anziché da curioso; nella storia, come nella natura, egli cerca pasto adeguato alle sue fauci di felino enorme e nulla è più istruttivo a tal riguardo che il paragone tra la Légende des Siècles, dove il dizionario d’erudizione del Moreri, ricco di particolari curiosi e di bei nomi sonori, è utilizzato, mi si permetta il paragone, come un truogolo, e i Poèmes di Leconte de Lisle, dove ogni particolare, ogni nome proprio ha la sua toilette squisitamente curata.

E senza Victor Hugo non si può concepire l’avvento di Baudelaire. La instancabile dissoluzione victorhughiana delle forme, il suo prodigioso animismo, la sua così spesso sconcertante potenza d’associazion d’idee, che non ha riscontro, anche per quel che vi può parere ingegnoso, se non nei poeti inglesi, così impulsivi e così concettosi ad un tempo, da Shakespeare a Shelley, tutto codesto si ritrova in Baudelaire.

Ma come mutato, cioè, come affinato! Egli sta a Victor Hugo come Callot sta a Rubens, salva, s’intende, l’indipendenza storica di questi due artisti. Esempio, Spleen (LXXX delle Fleurs): «Quando il ciel basso e plumbeo pesa come un coverchio sullo spirito gemente in preda alle lunghe noie, e che dell’orizzonte cingendo tutto il cerchio una luce ci versa più nera che le notti; quando la terra è fatta una umida segreta, dove la speranza, come un pipistrello, va coll’ala sua timida i muri percotendo e dà della testa contro i marciti soffitti; quando la pioggia, spiegando le sue innumerevoli strisce, alle sbarre somiglia d’una vasta prigione, e che di ragni infami un popol muto viene a tender le sue tele in fondo ai nostri cervelli; delle campane tutt’a un tratto s’avventano con furia a lanciar verso il cielo un orrendo ululato, quasi spiriti erranti e senza patria che si mettono a gemere ostinatamente; e un corteo di carri funebri, senza tamburi né musica, sfila lentamente nell’anima mia; la Speranza, vinta, piange, e l’Angoscia, atroce, dispotica, sul mio cranio inclinato pianta il vessillo nero».

Che fuga victorhughiana di ardimentose immagini; ma come tutte ben coordinate all’effetto finale, e al tempo stesso come autonome ognuna nella sua propria limpidità! Che strapotente associazione d’idee! Victorhughiana quella prolungata similitudine del pipistrello che urta, svolazzando, contro i muri e percote del capo i marciti soffitti; ma ogni particolare sta lì a ribadire il motivo fondamentale, indefinibile e inconcretabile fuor della cerchia di quelle immagini. Victorhughiana anche l’anafora, quand…quand…quand…, ma parcamente dosata e simmetricamente distribuita in testa alle tre quartine; e, tirata la somma, in tutto cinque quartine, pari a venti alessandrini. Victor Hugo, preso l’aire, si sarebbe lasciato certamente andare a parecchie decine di alessandrini carreggianti nella loro furia di torrente montano divine bellezze e sciatte volgarità, meravigliose concretezze e stucchevoli superfluità.

Baudelaire non amava molto Victor Hugo, che Flaubert venerava come il «grand crocodile» o il «grand alligator» finché esso Hugo non si fu lasciato andare alla gran gaffe umanitaria dei Misérables. Ma Flaubert, lui, l’ammiratore di Apulejo, di Rabelais, di Cervantes, di Perrault, campioni eccellenti di ineguaglianze ed esuberanze; lui, l’autore di Salammbô, gonfia, sino a scoppiarne, di grandeur, non poteva non sentirsi più vicino assai a V. Hugo che Baudelaire non si sentisse. Questi, che a fermare il «brivido nuovo» era arrivato attraverso la grande libertà di visione e d’espressione che V. Hugo aveva proclamata e praticata, e che, in fondo, si trovò a realizzare il compito di dar l’ultima mano al realismo diffuso e vagante di V. Hugo, rappigliandolo e concentrandolo, non poteva ravvisare in Hugo nulla di sé, per la ragione stessa che una fontana di verziere finitamente costrutta e orgogliosa del suo unico e ben regolato getto non può far pensare alla cascata alpina di cui è una derivazione.

In sostanza, questo cercatore di pagliuzze d’oro e fili capillari d’acqua sperduti nelle viscere della terra, non fece che portar sino all’estreme conseguenze la preoccupazione victorhughiana del «caratteristico». Nello sforzo di sorprenderlo allo stato d’embrione – sforzo nel quale la sua privilegiata sensibilità poteva illudersi e vantarsi di inventare piuttosto che di scoprire – egli giunse alla rivolta contro la natura che rimaneva pur sempre la depositaria legittima anche di così tenui realtà. La donna è troppo vicina alla natura: perciò spregevole. L’ispirazione ci vien dalla natura; ma la vera ispirazione «c’est de travailler tous les jours». Cosa ha a che fare il bello colla natura? «Le beau est toujours bizarre». V. Hugo aveva amato rappresentarsi come l’eco sonora di tutte le innumerevoli voci della natura: Baudelaire avrebbe potuto rappresentarsi coll’orecchio a terra, teso esclusivamente verso rumori lontani o profondi mai da nessun altro sorpresi o spiati. La megalopia di V. Hugo s’era piaciuta a intensificare il frastaglio enorme di tutta la natura; Baudelaire, commisurando il concetto di realtà a quello di precisione anziché a quello di molteplicità, finì per costituirsi, in nome della sua irritata sensibilità, creditore verso la natura, in seno alla quale lo squisito ha a dolersi della sopraffazione del banale. La natura è movimento infinito e perpetuo, e Baudelaire raggiunge qualche volta, per la via della semplificazione, l’ideale winckelmanniano della nobile semplicità e quieta grandezza:

Je hais le mouvement qui déplace les lignes;

Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

dice la Bellezza nel sonetto ad essa intitolato.

Di lì il suo disprezzo, che si precisa in tratto da decadente, per la natura; di lì piuttosto che da una giansenistica svalutazione di essa. E non per nulla egli scriveva nel Salon del 1846, a proposito della scultura: «brutale e positiva come la natura, essa è allo stesso tempo vaga e inafferrabile, perché troppe facce essa mostra contemporaneamente». La bella cornice di un quadro è una barriera di più tra la natura e quel che l’artista ha saputo sottrarre al seno incosciente della grossolanamente pletorica natura:

Comme un beau cadre ajoute à la peinture,

Bien qu’elle soit d’un pinceau très-vanté,

Je ne sais quoi d’étrange et d’enchanté,

En l’isolant de l’immense nature…

Conseguente necessità della diffidenza verso le grossolanità e frondosità della natura, suggeritrice solo di sensazioni elementari, la ricerca di sensazioni composite e perverse. Il germe n’era nell’aria, carica di ipersensibilità atavicamente romantica; e Luigi Maigron, riesumando in un suo ghiotto e istruttivo libro sul Romanticismo e i costumi, le aberrazioni erotico-mistiche degli epistolieri e poetastri del tempo, segnala, sotto il 1845 – dodici anni prima delle Fleurs du Mal – un giovanotto il quale, dopo aver nelle sue Notes scartati come insipidi Lamartine, Hugo, Musset, anticipa col desiderio un tipo di poeta nuovo, «un poète sensuel, délicat, raffiné, inquiétant aux bonnes âmes, blasé et un peu corrompu». Qui non manca che il nome: Baudelaire. Quanto al titolo – Fleurs du Mal –, anch’esso è anticipato, in un’altra nota: «Quelle chose bizarre que le coeur humain! Bizarre et admirable! Les jardiniers excellent, dit-on, dans l’art de transformer les plantes et les fleurs; ils les torturent, intervertissant les formes et les couleurs, et arrivent à créer des véritables monstres botaniques. Chacun de nous peut être le jardinier de son âme, et il peut faire pousser dans son coeur des fleurs rares, des fleurs tourmentées, des fleurs inquiétantes. C’est une volupté à laquelle je n’en connais pas de comparable». Del resto, le stanze finali di Une charogne:

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,

rispondono a puntino al linguaggio con cui i vespillons incappucciati di qualche vecchio cabaret parigino, dove si beve la birra su casse da morto e al cospetto di scheletri ritti nei cantoni, investono le belle, o sotto il velo supposte belle, visitatrici notturne. Che più? Addirittura ossessionante doveva essere la contaminazione delle formule sacerdotali, che accompagnano i gesti dell’estrema unzione, colle carezze che l’occhio sensuale distribuisce sulle varie parti del corpo femminile, una volta che si trovarono a utilizzarle Flaubert in una delle più tremende pagine di Madame Bovary e Baudelaire in quel sonetto Remords posthume, che Stecchetti spogliò, parafrasandolo, del suo misterioso incanto.

Il che tutto converge a provare che quando si sia riusciti ad accertar la genesi dell’opera d’arte, rintracciando tutti i rivoli confluitivi, non si è fatto nulla, e conviene da quel che par l’essenziale, tornare alla periferia, verso lo stile, cioè verso i particolari, che soli ne spiegano la bellezza.

Dilatar sempre più, a forza d’eliminazione, fino all’estremo limite della realtà i confini del sensibile doveva necessariamente portar Baudelaire sulla soglia dell’ultrasensibile e dell’infinito. Ed ecco il Baudelaire già simbolista d’un sonetto come Correspondances, dove tutte le apparenze della vita si confondono

Dans une ténébreuse et profonde unité

che si direbbe proprio quella di Spinoza. Ecco il Baudelaire di Harmonie du soir, dove suoni, colori e profumi tornano a volteggiare intorno al poeta come simboli intorno a un simbolo.

Ma la lotta coll’inesprimibile dannerà all’impotenza Mallarmé e consiglierà a Verlaine di dissolvere la corpulenza della parola in evanescenze musicali.

Lui, Baudelaire, discendente in diretta linea da V. Hugo, ma anche contemporaneo del metodo sperimentale, del determinismo, e della critica storica, porterà al suo grado estremo la virtù della parola, non soltanto affascinante sonorità, ma accanita a concentrare in sé quanto più possibile di realtà; tout entière à sa proie attachée, direbbe il divino Racine; concisa, quindi, calzante, sconfinatamente ardita, pur di aderire alla realtà come la pelle alla carne.

E così Baudelaire, questo Ermes trismegisto della sensualità quintessenziata, raggiunge per la via dell’arte industriosa, che col trapano della parola arriva agli strati dell’anima, inesplorati o paurosi d’affiorare, quella snellezza e chiarezza formale colla quale Malherbe – il poeta della ragione universale – inaugurava la poesia classica francese.

Proprio così: le quartine di Baudelaire, custodi di sensazioni nuove e d’immagini inopinate, volutamente cozzanti colle più laceranti espressioni dirette (Ah! que n’ai-je mis bas tout un noeud de vipères? – grida la madre del Poeta in Bénédiction) han la medesima prodigiosa trasparenza che quelle di Malherbe, le quali racchiudono, espresse in una forma universale e quindi in un certo senso definitiva, le verità generali, cioè banali. Gli ardimenti victorhughiani troppo spesso han l’aria di volersi dissimulare, paurosi del proprio isolamento, tra le volgarità e superfluità circostanti. Le maggiori crudezze baudelairiane fanno piena e luminosa mostra di sé in un isolamento che si fa forte, non dei diritti della natura, ma di quelli dell’arte, capace di ritagliare e eternare anche l’effimero ributtante. Nelle nove prime quartine di Une charogne, tutti i succhi infami d’un corpo in putrefazione sono con cura infinita raccolti come in una coppa squisitamente cesellata. Certo, la lotta è tra la realtà, che, sgradevole fino all’orribile, protesta la sua onnipotenza in faccia al poeta, e l’ideale, che, tuttavia, per esser circoscritto alla “bellezza”, non riesce a perder di vista il mondo delle sensazioni. E Une charogne termina appunto con uno scatto d’ali verso il mondo dove la bellezza si volatilizza in eterna idea. Ma è pur vero che il proposito di rilevar coll’antitesi della materia, étalée nella sua viltà e caducità, l’intaccabilità dell’idea sorpresa dall’arte finisce per essere assorbito nel trionfo cosciente dell’arte sull’insueta materia.

Dunque, virtuosità? Ecco: l’arte, nipote a Dio per i dati di una malsicura genealogia, è sempre una sfida cosciente alla natura, e quando Baudelaire si piace – il che è quasi sempre – nell’attiguità di rudezze realistiche e evanescenze di sogno, questo è perfettamente cosciente; ma non già pour épater le bourgeois, l’aborrito bourgeois, bensì per far la debita parte al «sublime d’en bas» e al «sublime d’en haut» e fargliela in modo che l’una per virtù di contrasto si avvantaggi dell’attiguità dell’altra. E per tal via ancora viene egli ad essere un insigne epigono dell’«émeute de rhétoriciens».

Ignota, fu osservato, tale commistione al Poe, a lui così caro e congeniale, che s’ostinò ad angelicar la donna come un poeta dello stil novo.

Ma, in verità, la poesia del Baudelaire, proprio perché frutto d’un individualismo esasperato e quindi d’una sensibilità continuamente contratta, è meravigliosa nei particolari, i quali hanno quasi paura di rimettere qualcosa della propria individualità nella composizione dell’insieme. Qualcuno (il Canat) ha fatto una piccola raccolta di bei singoli versi, che hanno una melodia stranamente carezzevole e non hanno eguali nella poesia francese; ma sono innumerevoli ed essi fan pompa di sé tra quella lingua poetica, rigurgitante, in nome della perfetta obiettività, di neologismi, idiotismi, espressioni risolutamente tecniche, come pavoni in un pollaio. Qualche rara volta riescono a combinarsi in quartine; p. es. queste due, perfette, del sonetto Tristesse de la lune, a cui seguono le terzine che danno nel più puro concettismo:

Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse;

Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux coussins,

Qui, d’une main distraite e légère, caresse

Avant de s’endormir le contour de ses seins.

Sur le dos satiné del molles avalanches,

Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons,

Et promène ses yeux sur les visions blanches

Qui montent dans l’azur comme des floraisons.