Inciso nel corpo: il gusto del ricordo e dell’oblio nelle parole di Chorus of Mushrooms di Hiromi Goto

Paola Scrolavezza, Inciso nel corpo: il gusto del ricordo e dell’oblio nelle parole di Chorus of Mushrooms di Hiromi Goto, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 52, no. 15, dicembre 2021, doi:10.48276/issn.2280-8833.9645

Il dibattito sullo statuto della world literature negli ultimi decenni ha acquisito un ruolo sempre più centrale dentro e fuori l’accademia, e ha toccato anche il Giappone, portando all’attenzione della critica un tema finora poco esplorato, quello del rapporto fra la letteratura e la lingua madre, che interseca e collega generi e sottogeneri apparentemente molto diversi quali la letteratura bilingue, la letteratura della migrazione, la letteratura della diaspora. Fra gli scrittori più studiati spiccano Hideo Levy (1950), Minae Mizumura (1951) e Yōko Tawada (1960), accomunati dalla scelta di scrivere in una lingua che non è la loro lingua madre, incorporando liberamente espressioni e parole straniere nelle loro opere, e soprattutto di fare della riflessione sulla lingua il centro della propria ispirazione1. Specularmente in anni molto recente si è assistito all’emergere di una nuova generazione di giovani scrittori e scrittrici in bilico fra due lingue e/o fra due mondi: Shirin Nezammafi (dall’Iran), Yan Yee (dalla Cina), Arthur Binard (dagli Stati Uniti) e Tian Yuan (dalla Cina) hanno scelto liberamente e spontaneamente di scrivere in giapponese, anche il giapponese se non è la loro lingua madre. Ecco, ciascuno in modo diverso, tutti questi scrittori e scrittrici attraversano e sfidano continuamente i confini che finora hanno definito la letteratura giapponese.

A proposito di Kazuo Ishiguro (1954), un altro autore in bilico fra due mondi e due lingue – e molto più conosciuto a livello internazionale dei nomi che ho citato poc’anzi – Rebecca Suter in un recente e nodale saggio2, riprende il concetto di “letteratura di confronto” elaborato da Rebecca Walkowitz3 per quelle opere che hanno come temi principali la globalizzazione e l’esperienza transnazionale.

«By creatively exploiting his double cultural positioning, Ishiguro has been able to produce texts that look at broad human concerns in a significantly different way from the kind of “world literature” discussed by these scholars. Through their narrative and thematic structures, his novels and short stories make it impossible for readers to settle on a single perspective, and continually force us to realize the existence of multiple worlds.4»

Il saggio che qui si presenta, propone una rilettura del romanzo Chorus of Mushrooms della scrittrice nippo-canadese Hiromi Goto, ormai un classico della letteratura cosiddetta della diaspora, alla luce di questa prospettiva, e del dibattito attuale sulla world literature, concetto il cui potenziale effettivo di rottura – è superfluo ricordarlo – è stato più volte messo in discussione: da Gayatri Chakravorty Spivak, nel suo Death of a Discipline (2003), e in anni più recenti da Emily Apter (Against World Literature: On the Politics of Untranslatability, 2013) e da Aamir Mufti (Forget English! Orientalism and World Literatures, 2016), che hanno sostenuto che il discorso sulla world literature affonda di fatto le proprie radici nella logica culturale imperialista, euro- e occidente-centrica, che continua sostanzialmente a riprodurre5.

Sulla base di queste premesse, riprendendo la già menzionata prospettiva proposta da Rebecca Walkowitz6, che si focalizza su opere che non sono semplicemente divenute parte di una letteratura transnazionale in virtù di una specifica lettura critica o dei processi di circolazione dei testi, ma piuttosto tematizzano l’esperienza transnazionale, propongo di leggere il ruolo di scrittrici e scrittori come Hiromi Goto nell’ottica di un’alternativa al concetto dominante di world literature, o se si preferisce nell’ottica di un approccio multi-prospettico allo stesso, un approccio dai margini, da est.

In Chorus of Mushrooms (1994), Hiromi Goto esplora il ruolo che sia l’appartenenza etnica che il rapporto intimo con altre donne – madri e nonne – giocano nel processo di formazione dell’identità della protagonista, una sansei (nippo-canadese di terza generazione), Muriel/Murasaki7. La giovane donna riscrive letteralmente la propria identità etnica attraverso i ricordi della nonna (una issei, immigrata di prima generazione), ricordi che si incarnano nel cibo giapponese che lei si ostina a continuare a consumare, e si fanno sapore, colore, odore. I nisei (seconda generazione di nippo-canadesi) – nel romanzo i genitori della protagonista e in particolare la madre – hanno sperimentato durante la seconda guerra mondiale l’internamento nei campi di concentramento, cioè l’esclusione, esperienza che ha generato la negazione e il rifiuto dell’appartenenza etnica: un vissuto traumatico inscritto nei loro corpi, nonostante lo sforzo per cancellare i ricordi.

Per contro Muriel/Murasaki, costretta ad assimilarsi al paese d’accoglienza, sviluppa un profondo interesse per la cultura giapponese, e, nel complesso percorso di ricostruzione e ricomposizione di un’identità che rifiuta di essere ricondotta all’appartenenza etnica o a qualunque paradigma univoco, riesce a far rivivere le memorie delle generazioni precedenti – tanto le cicatrici emotive che le esperienze sensoriali – dando voce a soggetti (femminili) prima silenziosi. E nel rifiuto di risolvere la tensione tra diverse lingue e culture sia a livello tematico che a livello formale, prende forma un racconto che rifugge le insidie della logica culturale imperialista – del particolarismo così come dell’universalismo –, e riesce a far riflettere il lettore sulla irriducibile complessità dell’identità individuale, anticipando le parole con le quali Ishiguro Kazuo nel 2017 ha concluso il discorso pronunciato in occasione del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura:

«If we are to play an important role in this uncertain future, if we are to get the best from the writers of today and tomorrow … we must become more diverse.8»

Il dibattito critico recente in tema di diaspora si è soffermato in particolare sull’inadeguatezza della prospettiva che la cristallizza come oggetto statico di analisi empirica, per enfatizzarne invece la dimensione soggettiva. In particolare, Lily Cho sottolinea come tale dimensione soggettiva sia «marked by the contingencies of long histories of displacements and genealogies of dispossession9, a loro volta radicate e interconnesse con le vicende del colonialismo e dell’imperialismo e con le dinamiche della globalizzazione, del transnazionalismo e del postcolonialismo10. In quest’ottica, la diaspora comprende «the subjective conditions of demography and longings connected to geographical displacement», «the deeply subjective processes of racial memory», e sentimenti legati a «homeland, memory, [and] loss»11. Cho sottolinea inoltre il ruolo fondamentale che hanno le condizioni materiali della vita quotidiana, concludendo che avvicinarsi alla diaspora intesa come condizione soggettiva significa considerare «the secret of memories embedded within the intimacies of the everyday»12. Il mio obiettivo è valorizzare – all’interno delle molteplici esperienze del quotidiano, più o meno caratterizzate e/o marcate sotto il profilo sensoriale – l’insieme di gesti, parole e sensazioni che ruotano attorno a quel potente significante che è il cibo: qui infatti la percezione psichica e fisica da parte del soggetto diasporico dello sradicamento vede intrecciarsi la memoria della terra d’origine con l’esperienza della nuova patria.

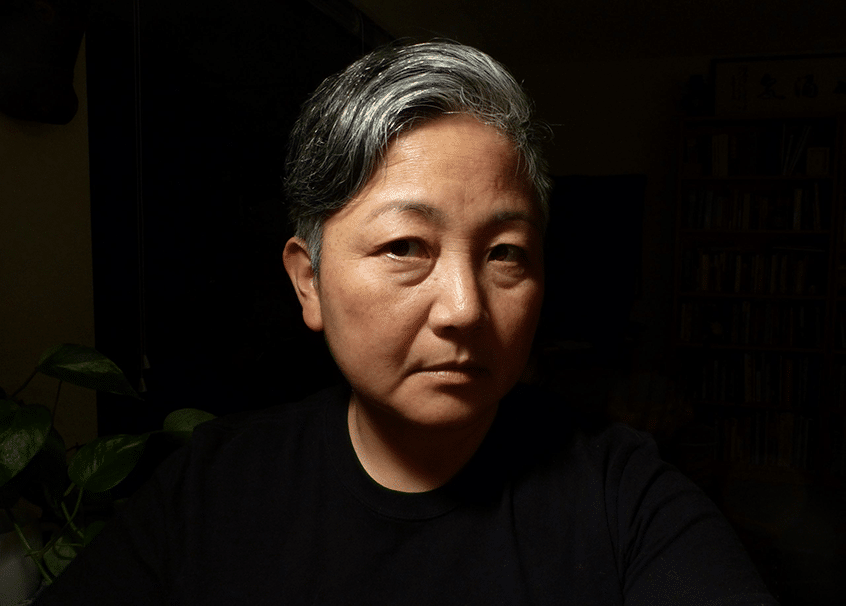

Il tema emerge netto in Chorus of Mushrooms. L’autrice, Hiromi Goto, nata a Chiba, in Giappone, nel 1966, ha solo tre anni quando la famiglia emigra in Canada. In un primo momento si stabiliscono sulla costa occidentale della British Columbia, poi, otto anni dopo, si trasferiscono a Nanton, nell’Alberta. Chorus of Mushrooms, il suo primo lavoro, si sviluppa attorno al tema centrale delle difficoltà incontrate dalle minoranze etniche nel costruire – o ritrovare – la propria identità, e nello specifico racconta – come abbiamo accennato sopra – l’esperienza della comunità nippo-canadese attraverso tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia, che gestisce una fattoria adibita alla funghicoltura a Nanton. Afferma Charlotte Sturgess in Redefining the Subject, che Hiromi Goto nella sua poetica

«seeks to adequately express the reality of loss, and the difficulty of speech, when the split between worlds and between languages means no one discursive medium adequately reflects the experience of displacement.13»

E in Chorus of Mushrooms Goto costruisce una storia in prospettiva multigenerazionale, implementando strategie narrative che sottolineano l’importanza dell’esperienza sensoriale che si accompagna allo storytelling nel processo che attraverso la negoziazione della dislocazione culturale conduce a re-immaginare una nuova identità, autodefinita.

In quanto autrice della diaspora, la narrativa di Goto si confronta inevitabilmente con la nozione di Canada come luogo di insediamento diasporico, ed è attraversata dal dibattito sulla politica del paese in termini di multiculturalismo. Fino alla seconda guerra mondiale, il governo canadese guardava all’immigrazione come a uno strumento utile alla crescita economica, una sorta di male necessario, laddove garantiva un bacino di manodopera indispensabile alla costruzione della nazione ma nel contempo costituiva una potenziale minaccia all’identità del paese come nazione bianca e britannica14. Alla fine degli anni ’60 tuttavia, sono stati aboliti i criteri razziali ed etnici dalle procedure di valutazione dei casi di immigrazione, nel quadro di un più ampio e diffuso cambiamento di prospettiva sulle differenze culturali che si afferma negli anni Sessanta e Settanta, e che vede l’emergere di quello che Eva Mackey ha definito “official multiculturalism”15. Lanciata dal primo ministro Pierre Elliot Trudeau, la nuova politica è stata incorporata nel 1982 nel Charter of Rights and Freedoms, ed è stata alla base del Canadian Multiculturalism Act del 1988. Questo inscrive esplicitamente le politiche multiculturali nel processo di costruzione di una nazione più liberale ed equa, affermando che il governo canadese mira a

«recognize and promote the understanding that multiculturalism reflects the cultural and racial diversity of Canadian society and acknowledges the freedom of all members of Canadian society to preserve, enhance, and share their cultural heritage.16»

Sottolinea in altri termini il valore della diversità, promuove un approccio inclusivo a quello che viene definito il “Canada’s multicultural character”, e vuole garantire il riconoscimento del contributo storico delle «communities whose members share a common origin».17

Molte sono le voci critiche nei confronti della politica del multiculturalismo ufficiale, accusata di essere un mero strumento utile a gestire e contenere la popolazione immigrata attraverso la promozione di una forma di relativismo culturale che appiattisce le differenze. Secondo Eva Mackey di fatto l’Act «mobilis[es] diversity for the project of nation-building», perché nel contesto del multiculturalismo ufficiale, «Canada’s ‘multicultural heritage’ is now a ‘resource’»18. La stessa metafora visuale del mosaico multiculturale è indicativa del processo, nella misura in cui riduce ogni “etnia” a una tessera decontestualizzata.

«I was standing in the ethnicChinesericenoodleTofupattiesexotic vegetable section of Safeway. Fingering, squeezing stroking Japanese eggplants for firmness, taut shiny purple skin and no rust spots. I love shopping. The touching of vegetables. Lingering of fruits and tap tapping my fingers on watermelon husks. Just minding my business and choosing eggplants.

“What is that, exactly? I’ve always wondered.”

I looked up from my reverie and a face peered down on me. A kindly face. An interested face.

“It’s an eggplant.”

“Oh really!” Surprisewonderjoy. “How wonderful! This is what our eggplants look like. They’re so different!” She held up a round almost-black solid eggplant. Bitter skin and all. She looked up at the handmade signs above the vegetables with the prices marked in dollars per pound.

“What are they called in your language?”

I looked up at the signs.

“I don’t speak Chinese,” I said.

“Oh. I’m sorry.”

Sorry for what? I wondered. […] Leave me in peace. Let a woman choose her vegetables in peace. Vegetable politics.19»

Manzo Nagano, il primo immigrato giapponese di cui si ha notizia, sbarcò in Canada nel 1877. Quelli che arrivarono subito dopo di lui erano per lo più braccianti agricoli e pescatori in cerca di lavoro, costretti a lasciare il proprio villaggio natio dalla povertà e dalla crisi economica dilagante. Fu solo dopo la seconda guerra mondiale che affluirono i professionisti: grazie all’elevato livello di istruzione e alla preparazione di alto profilo, si inserirono e vennero accolti con facilità nella società canadese. Per loro la nuova patria era di fatto uno spazio reale e simbolico di libertà e di sicurezza economica, ma non era stato così per gli issei, la prima generazione di immigrati dal Giappone, che avevano vissuto sulla propria pelle e nella propria carne la violenza della discriminazione. Considerati socialmente inferiori dalla comunità bianca, il loro lavoro era pagato con un salario inferiore e il colore della pelle li rendeva un facile bersaglio del pregiudizio e del razzismo. I nisei, la seconda generazione, nati in Canada, madrelingua inglesi e per stile di vita e cultura legati più al paese che li aveva accolti che alla terra d’origine, continuavano a vedersi negato il diritto di voto, e a essere oggetto di discriminazioni, sia sul piano professionale che su quello sociale. Soprattutto le donne. Dopo l’attacco di Pearl Harbour del 7 dicembre 1941, sospettati per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale che rappresentavano, la maggior parte di loro venne internata nei campi di concentramento. Le famiglie vennero separate e le comunità sradicate e disperse, tanto più che subito dopo la guerra fu loro impedito di tornare alle proprie case e furono costretti a trasferirsi per lavorare ancora una volta nelle fattorie, nelle grandi praterie o nelle regioni montuose. Un incubo durato sette anni. Le scuse ufficiali e i risarcimenti sono arrivati solo molto tardi, nel 1988, quando molti degli issei erano ormai morti e le giovani generazioni avevano maturato un rapporto confuso e ambiguo con la propria identità culturale.20

Il Canadian Multiculturalism Act incoraggia l’identificazione etnica attraverso il riconoscimento di se stessi come “Japanese-Canadians”, e i nikkei canadesi21 hanno adottato di fatto una serie di strategie a livello politico-sociale per superare il trauma della prigionia forzata durante la seconda guerra mondiale e il razzismo e i pregiudizi degli anni successivi, tanto da essere oggi percepiti come la minoranza più integrata del paese. Tuttavia, la letteratura traccia un quadro diverso, che mette in luce la complessità delle dinamiche di assimilazione, integrazione, razializzazione. Come si evince dal lavoro della scrittrice canadese nikkei più conosciuta anche a livello internazionale, Joy Kogawa (1935), che con Obasan, romanzo semi-autobiografico del 1981 incentrato sulla sua prigionia durante la seconda guerra mondiale, ha dato voce alla fino ad allora inascoltata e silente comunità nippo-canadese, la costruzione dell’identità culturale dei nikkei in Canada è stata profondamente influenzata dalle rappresentazioni mediatiche22. In particolare, già a partire dagli inizi del ’900 e con un picco negli anni della seconda guerra mondiale, è ricorrente l’immagine che li vede nelle vesti del minaccioso “pericolo giallo”23.

Come sottolinea Lyle De Souza, è interessante notare che Goto in Chorus of Mushrooms non ricorre mai a questo termine, polemizzando implicitamente con il suo utilizzo: da un lato infatti in un certo senso conferisce uno status particolare ai nippo-canadesi all’interno di un’ipotetica gerarchia delle comunità di immigrati, dall’altro replica un set di aspettative che il nikkei canadese è indotto a cercare di soddisfare. Piuttosto – in passi come quello sopra riportato – la scrittrice denuncia con feroce ironia la riduzione del corpo asiatico a una tessera opaca del mosaico multiculturale, impossibile da identificare, attraverso processi che sono anche di appropriazione culturale come nel caso della mercificazione del cibo etnico. Politica vegetale e politica razziale.

Come donna e come membro della comunità nippo-canadese dunque Hiromi Goto denuncia la pesante marginalizzazione dello spazio nel quale e dal quale scrive della discriminazione e dell’ostracismo sociale esperiti quotidianamente dai giapponesi in Canada. Non solo, ma attraverso la relazione che in un intrico di detti e non-detti lega tre donne appartenenti a differenti generazioni – madre, figlia e nipote – storicizza drammaticamente quell’esperienza, riscattandola dall’appiattimento delle facili e sommarie generalizzazioni e restituendola al lettore in tutta la sua multiforme complessità.

«The geographical move from Japan to the west coast and then to the prairies, is one that I experienced as a child. I develop many ideas for stories and novels from my life and fragments of every day. My job as a writer is to take these experiences and shape them for a specific effect, though it goes without saying that what I’d intended may be a long route to something else altogether.24»

«I grew up on a mushroom farm in southern Alberta and so this environment informed me on many levels. It was tied to family, labour, exhaustion, economics—but when I began thinking about all that as a writer the potential for metaphor and the magical became a transformative possibility.25»

L’autrice ha più volte ribadito nel corso di numerose interviste di attingere per la propria ispirazione in primis all’esperienza personale. Questo è tanto più evidente nel caso di Chorus of Mushrooms, dal momento che lei stessa è cresciuta in Alberta, in una fattoria adibita alla funghicoltura. Tuttavia la dimensione autobiografica del testo viene continuamente messa in ombra e di fatto scardinata da una strategia narrativa che mira alla sovversione del realismo e alla destabilizzazione del punto di vista26. Nella articolata conversazione con Smaro Kamboureli, pubblicata a mo’ di postfazione all’ultima edizione del romanzo, che celebra i vent’anni dalla prima uscita, Goto dichiara:

«I had a strong conviction that I didn’t want the narrative to be a closed form with a beginning, middle, and end. So, the novel consists of multiple tellings. It has many narrative threads that weft and warp, with strands left hanging or unfinished, so that the cloth has gaps or ragged edges. It also has a particular kind of aesthetic—one that appreciates the imperfections rather than focusing only upon the highly finished object. I was also hoping to convey leaps of the mind rather than a narrative chronology, which I find rather stifling. So the narrator also points to the slipperiness of story, undermining her own authority over the text.27»

«When a story is written in a realist form the narrative becomes confined to what can only be perceived as physically possible in a material world. Writing, for me, is a great deal about creative imagination as well as play (even while speaking to very real and important issues). The imagination is a powerful instrument for change. Our lived physical lives may be caught up in a life that may not be of our choosing, but our imagination will always make it possible to dream of other ways of being. Bringing elements of the magical or the transformative into literature is a way for me to express the possibilities of all things.28»

Per scrivere “An immigrant story with a happy ending”, come recita il sottotitolo della terza parte del romanzo, Goto usa dunque la fantasia e il realismo magico29, inglobando nella narrazione miti e racconti del folklore sulla creazione, sulla vecchiaia, sugli immigrati, e dando vita a una polifonia di voci – un altro coro che si accompagna a quello menzionato nel titolo – per raccontare un’esperienza poliedrica che non può essere in alcun modo ridotta a una storia lineare e univoca.

Linda Hutcheon, a proposito della letteratura canadese contemporanea, osserva:

«Postmodernism in Canada has suggested a rethinking of realism, and therefore we have a situation in which realism is both challenged and taken seriously. […] Like fiction, history is viewed through frames, and those frames bring only certain pre-selected things into the foreground of the reader’s attention. And this is true of both public and private history.30»

E di fatto, come già Obasan di Joy Kogawa, che interseca materiali e generi diversi, inclusi lettere, reportage, articoli di giornale, poesie, spunti del folklore, con l’autobiografia romanzata dell’autrice, anche Goto con Chorus of Mushrooms realizza una sorta di pastiche postmoderno, uno spazio ideale di riflessione sulla complessa relazione tra l’esperienza personale, la fiction e la storia.

«It was tied to family, labour, exhaustion, economics— but when I began thinking about all that as a writer the potential for metaphor and the magical became a transformative possibility. A mushroom farm is an enclosed and specialized space. Its temperature, humidity and light need to be precisely controlled in order for the mushrooms to flourish. So an environment “foreign” to the dry prairie must be manufactured in order for growth to happen. If we think of this as metaphor in relation to immigration and immigrant experiences, there is an interesting kind of resonance between two disparate things. The prairies are usually depicted in colonialist terms, especially in early prairie literature— homesteading, breaking the sod, farming, ranching, etc. The mushroom farm in this setting disrupts the colonial narrative in a different way. Instead of the default pairing of prairies to wheat, for instance, I’m asking the reader to imagine prairies alongside mushrooms. This isn’t to say that mushrooms are “better” than wheat but, introducing a different “crop” in the narrative of settlement unsettles a master narrative. You could say that my having the Tonkatsu family run a mushroom farm is also a way of showing how immigration participates with colonization— we are not exempt.31»

Questo è lo sfondo sul quale si muovono le tre protagoniste. La nonna issei, Naoe, che con pervicacia si mantiene aggrappata alle proprie radici, decisa a non dimenticare nulla del passato e della cultura giapponese, pur essendo perfettamente in grado di comprendere e parlare l’inglese, si rifiuta di usare quella lingua estranea che la sua famiglia ha adottato. Al contrario, sua figlia, Keiko, nisei, ha scelto l’assimilazione, attiva e passiva, e ha adottato la cultura canadese nella convinzione che questo avrebbe rappresentato un vantaggio per la figlia, Muriel. Keiko si esprime solo in inglese, si sforza di comportarsi come una donna canadese “bianca” e, a simboleggiare questa sua attitudine verso la cultura del paese nel quale è cresciuta, cambia il proprio nome in Kay.

Il romanzo si struttura come una storia che Muriel racconta al suo compagno e amante, che talvolta interviene interrompendo la narrazione con i suoi commenti e di fatto invita il lettore a identificarsi con lui. In altri termini Goto, nella relazione che si crea fra il narratore e il suo interlocutore, mette in atto e drammatizza le dinamiche di creazione e ricezione del testo letterario:

«“Will you tell me a story?” you ask. Eyes on the strand of dust.

“Yes.”

“Will you tell me a story about your Obāchan?”

“Yes,” I close my eyes and breathe deeply. Slowly.

“Will you tell me a true story?” you ask, with unconscious longing.32»

Ma non è questo il dialogo al centro dello sviluppo narrativo, quanto piuttosto quello nel quale si intrecciano le storie raccontate da Muriel e dalla nonna Naoe, tessute sulle loro esperienze e sui loro ricordi. La comunicazione fra loro è fatta di parole, di pensieri, di sapori. E la sua intensità stride con il silenzio sordo che divide Naoe da Keiko/Kay, a sottolineare la diversa attitudine dei due personaggi verso le proprie radici e la propria identità culturale. La scelta di esprimersi solo ed esclusivamente ciascuna in una lingua incompatibile con l’altra, di fatto rende impossibile fra loro ogni forma di comunicazione:

«I mutter and mutter and no one to listen. I speak my words in Japanese and my daughter will not hear them. The words that come from our ears, our mouths, they collide in the space between us. […] Ha! Keiko, there is method in my madness. I could stand on my head and quote Shakespeare until I had a nosebleed, but to no avail, no one hears my language. So I sit and say the words and will, until the wind or I shall die. Someone, something must stand against this wind and I will. I am.33»

Il vento è quello che spazza senza sosta l’Alberta, depositando strati di polvere sulle cose, sulle case, sulle persone, in ogni angolo della fattoria di famiglia. Naoe, la pelle screpolata dal vento incessante e dalla polvere, cerca di prevenire l’oblio e quindi la perdita completa e irrimediabile della propria cultura parlando continuamente ad alta voce in giapponese, l’unica lingua che sente come propria. Racconta leggende strappate al mito o al folklore – o meglio le ricrea – e le intreccia con i ricordi del passato lontano, quello della sua giovinezza in Giappone, e recente, gli anni trascorsi in Canada. Perché, come lei stessa spiega:

«You cannot move to a foreign land and call that place home because you parrot the words around you. Find your home inside yourself first, I say. Let your home words grow out from the inside, not the inside in.34»

Attraverso i suoi ricordi e le storie che racconta, Naoe tra-duce la ‘casa’ che custodisce dentro di sé per e nella nipote, Muriel, che lei chiama “Murasaki”, come Murasaki Shikibu, l’autrice del Genji monogatari, il grande classico della letteratura giapponese scritto attorno all’anno 1000 d.C. Perché – sostiene – i nomi sono importanti: «The name begins the story»35. Del resto, era stato a causa del nome inciso sullo hanko, il timbro che in Giappone sostituisce la firma, che suo padre molti anni prima aveva perduto i terreni e la fortuna della famiglia.

Delle tre protagoniste, Muriel/Murasaki è l’unica a essere nata in Canada, ma, nonostante questo, dalla società bianca e britannica viene ancora percepita come un’estranea a causa del suo incarnato. Non ha sviluppato quindi alcun legame di appartenenza con la cultura canadese, che la considera straniera, e, pur avvertendo uno scollamento anche rispetto al proprio background giapponese dal momento che non è in grado di parlare o leggere la lingua che solo da adulta decide di imparare, preferisce essere chiamata Murasaki. La sua prospettiva e quella della madre sono espresse con chiarezza all’interno del romanzo attraverso un reportage ‘citato’ nel testo – “The Multicultural Voices of Alberta, Part 4: Japanese Canadians Today” – che riporta alcune loro dichiarazioni. Più specificamente, Keiko/Kay spiega la decisione di dimenticare la propria identità giapponese per sentirsi a casa nel suo nuovo paese:

«You can’t be everything at once. It is too confusing for a child to juggle two cultures. Two sets of ideals. If you want a child to have a normal and accepted lifestyle, you have to live like everyone else.36»

La donna, come abbiamo già osservato, asserisce di avere optato per l’integrazione per il bene della figlia. Ma le parole di quest’ultima, riportate poche righe dopo, mettono a nudo le ricadute dell’assimilazione forzata, a ogni costo:

«I feel a lot of bitterness about how I was raised, how I was taught to behave. I had a lot of questions about my heritage, but they were never answered. The place where we lived didn’t foster cultural difference. It only had room for cultural integration. If you didn’t abide by the unwritten rules of conduct, you were alienated as an other, subject to suspicion and mistrust.37

La politica del multiculturalismo ufficiale favorisce l’assimilazione – e quindi l’appiattimento delle differenze – e conduce alla proliferazione di immagini stereotipate. Muriel bambina, spinta dalla madre, frequenta il catechismo, e osserva i disegni sulla lavagna: indiani con le penne, ragazzini neri dai capelli ricciuti con indosso solo i calzoncini e altri gialli con gli occhi come fessure, e poi una ragazzina bionda con le ciglia lunghe e un vestito normale. «Everybody is the same […] Jesus doesn’t see any difference at all. He loves you all the same»38, spiega l’insegnante. Ma negare la differenza equivale a cancellare la specificità culturale, e contribuisce di fatto a consolidare lo stereotipo: «I thought that Jesus must be pretty blind if he thought everybody was the same»39, conclude Muriel/Murasaki40.

In quanto soggettività diasporiche tuttavia, le tre protagoniste non si modellano nel romanzo solo attraverso il racconto e la memoria, ma anche attraverso le sensazioni, i sapori, gli odori che incidono i loro corpi. Non a caso, nelle parole di Naoe, la scelta di Keiko/Kay di voltare le spalle alle proprie radici e alla propria identità culturale si esplicita nel rifiuto della cucina giapponese in favore delle pietanze della quotidianità culinaria canadese:

«My daughter who has forsaken identity. Forsaken! So biblical, but it suits her, my little convert. Converted from rice and daikon to weiners and beans. Endless evenings of tedious roast chicken and honey smoked ham and overdone rump roast. My daughter, you were raised on fish cakes and pickled plums. This Western food has changed you and you’ve grown more opaque even as your heart has brittled.41»

Il cibo è essenziale all’interno del romanzo: nella dispensa di Keiko non ci sono ingredienti tipici della cucina nipponica, ma Naoe riesce a farsi mandare regolarmente dal fratello dei pacchi dal Giappone, che nasconde gelosamente nella sua stanza e consuma quotidianamente in quello che è quasi un rituale per scongiurare lo sradicamento e la perdita della propria identità. Attraverso il cibo e attraverso l’incessante borbottio in una lingua che apparentemente nessuno attorno a lei è più in grado di comprendere cerca di preservare i propri ricordi e la propria cultura, e di trasmetterli a Muriel/Murasaki, con la quale condivide il cibo così come i racconti.

Mezzo di sostentamento e al tempo stesso metafora, in Chorus of Mushrooms il cibo si configura alternativamente come simbolo e strumento di assimilazione da un lato – nella politica vegetale menzionata all’inizio e nell’appropriazione culturale sottesa alla mercificazione del cibo etnico, ma anche nelle scelte alimentari di Keiko/Kay – e di resistenza dall’altro. L’atto del cibarsi, come una sorta di rituale di autoaffermazione, può fungere da collegamento fra i personaggi e il loro passato, ma anche accentuare la distanza fra questo e il loro presente.

Come l’autrice stessa ha dichiarato:

«Maybe food, especially for those who have experienced significant shifts culturally, geographically, politically, be it through immigration or colonization or forced migration, is a perpetual kind of haunting which we try to exorcise or ritualize.42»

All’interno del romanzo, è Muriel/Murasaki a sottolineare come il cibo sia un tramite fondamentale per conoscere una cultura:

«There are people who say that eating is only a superficial means of understanding a different culture. That eating at exotic restaurants and oohing and aahing over the food is not even worth the bill paid. You haven’t learned anything at all. I say that’s a lie. What can be more basic than food itself? Food to begin to grow? […] But don’t stop there, my friend, don’t stop there, because food is the point of departure. A place where growth begins”43»

Per contro, per Keiko/Kay la cucina della terra d’origine è qualcosa da eliminare dalla vita quotidiana per potersi integrare nella cultura canadese, e Muriel/Murasaki è costretta a costruire o meglio a inventare dal nulla il proprio rapporto con il cibo giapponese, per crescere, per fissare un punto di partenza nel quale potersi riconoscere.

Come osserva De Souza, il ruolo del cibo diventa via via più importante – e ingombrante – all’interno della narrazione, in sintonia con i cambiamenti che interessano la soggettività delle tre protagoniste. In particolare, il cibo giapponese acquisisce un rilievo crescente, trasformandosi da qualcosa da ruminare di nascosto o da evitare – come quando Keiko strofina con tanta energia da irritarle la pelle le mani di Muriel, gialle per aver mangiato troppe arance giapponesi – in un simbolo culturale e in uno strumento di guarigione (ri)scoperto e celebrato alla fine del romanzo44.

Una volta concluso il racconto dei suoi ricordi, Naoe si sente libera di abbandonare quella casa dalla quale fino ad allora non era mai uscita, e di lasciarsi alle spalle il vento e la polvere di Nanton. Keiko/Kay si ritrova all’improvviso perduta, spiritualmente e psicologicamente – e non a caso simbolicamente smette di parlare, non più in grado di dire se non vuole parlare giapponese o se di fatto lo ha dimenticato. È Muriel/Murasaki a guarirla, alimentandola con il loro nome e riannodando il filo che lega la famiglia alle proprie radici culturali. Lo strappo dalla cultura del paese d’origine è infatti simboleggiato a livello famigliare dalla perdita del cognome, che Keiko e il marito hanno dimenticato nel momento in cui hanno abbandonato il Giappone. L’unica parola giapponese che l’uomo ricordava era il nome di un piatto, tonkatsu, e questo è diventato quindi il loro cognome una volta arrivati in Canada. Il padre di Muriel/Murasaki a un certo punto spiega che la parola in realtà non è completamente giapponese:

«tonkatsu isn’t really a purely Japanese word. Ton, meaning pork, is Japanese, but katsu is adopted from ‘cutled’, and I don’t know the origins of that word”.45»

Come osserva Lisa Harris, Goto sembra qui suggerire che

«notions of authenticity tied to a particular place are always socially constructed and subject to change. They must therefore be understood as part of an ongoing process of negotiation.46»

Comunque sia, questo è il piatto che Muriel/Murasaki prepara per la madre, di fatto la prima pietanza giapponese che cucina, seguendo le istruzioni che la nonna le impartisce grazie al filo che le tiene legate oltre il tempo e la distanza. E, diversamente da quest’ultima, viene “ascoltata”: il tonkatsu che prepara per la madre viene da questa mangiato e assaporato. A differenza di quello che accadeva con Naoe, seduta sulla sedia accanto alla porta, inascoltata e infaticabile narratrice di infinite storie in quella lingua che la figlia aveva rifiutato con tanta determinazione da dimenticarla.

In conclusione, Hiromi Goto in Chorus of Mushrooms porta il cibo ben oltre il significato materiale, il godimento e persino oltre il ruolo che gioca nella costruzione e nella (ri)scoperta dell’identità culturale. Il cibo è una forma di comunicazione, e un elemento imprescindibile nella costruzione della soggettività diasporica nella misura in cui ingloba famiglia, comunità, patrimonio culturale, rapporto intergenerazionale e racconto.

E nell’intreccio fra il cibo e le parole, fra culture (non solo culinarie) e lingue diverse, il romanzo diventa una tessera del complesso mosaico della letteratura transnazionale contemporanea, che si presta appunto a essere letta da diverse prospettive, anche geografiche, nell’ottica di una nuova lettura del concetto di world literature. L’esperienza dell’autrice, cresciuta fra due culture, è al cuore della sua ispirazione e delle strategie narrative innervate nel testo, che comprendono non a caso la sovversione degli stereotipi e il ricorso all’invenzione di un linguaggio nuovo, esattamente come accade nel caso di altri autori sospesi fra due mondi, in primis la già citata Tawada Yoko e Kazuo Ishiguro.

Note

- Takayuki Yokota-Murakami, Mother-Tongue in Modern Japanese Literature and Criticism. Toward a New Polylingual Poetics, Palgrave Macmillan, London – New York 2018, pp. 1-2

- Rebecca Suter, Two-World Literature. Kazuo Ishiguro’s Early Novels, Honolulu, University of Hawaii Press, pp. 10-11 [Edizione del Kindle].

- Rebecca Walkowitz, Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World Literature, New York, Columbia University Press, 2016, pp. 95-101.

- R. Suter, Two-World Literature, cit., p. 11

- Emily Apter, Against World Literature: On the Politics of Untranslatability, New York, Verso, 2013; Aamir Mufti, Forget English! Orientalisms and World Literatures, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2016; Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York, Columbia University Press, 2003.

- Rebecca Walkowitz, Born Translated, cit.

- Chorus of Mushrooms, per la scrittrice il romanzo d’esordio, ottiene un immediato successo, anche a livello internazionale. Nel 1995 si aggiudica il Commonwealth Writer’s Prize Best First Book Canada and Caribbean Region, ed è co-vincitore del Canada-Japan Book Award. È stato tradotto e pubblicato in Israele, Italia e Regno Unito. Nel 2001, Hiromi Goto ha inoltre ricevuto il James Tiptree Jr. Memorial Award per The Kappa Child, mentre il suo romanzo per young adults, Half World, ha ricevuto il Sunburst Award 2010. Fra le sue altre opere si annoverano: una raccolta di racconti, Hopeful Monsters; una lunga poesia scritta insieme a David Bateman, Wait Until Late Afternoon; e, per bambini e ragazzi, il romanzo The Water of Possibility. Attualmente vive a Vancouver, B.C.

- Kazuo Ishiguro, My Twentieth-Century Evening and Other Small Breakthroughs: The Nobel Lecture, visto il 2/11/2021.

- Lily Cho, “The Turn to Diaspora”, TOPIA: Canadian Journal of Cultural Studies, 17 (2007), pp. 11-30.

- Lily Cho, “The Turn to Diaspora”, cit., p. 14

- Ibidem

- Ivi, p. 28

- Charlotte Sturgess, Redefining the Subject: Sites of Play in Canadian Women’s Writing, New York, Rodopi, 2003, p. 26.

- Eva Mackey, The House of Difference: Cultural Politics and National Identity in Canada, New York, Routledge, 1999, p. 33.

- Ivi, p. XV. Da non dimenticare che nel 1971 il primo ministro Pierre Elliot Trudeau lancia la nuova politica del “Multiculturalism within a Bilingual Framework”, basata sull’assunto che il Canada ha due lingue “ufficiali”: l’inglese e il francese.

- Canadian Multiculturalism Act visto il 31/07/2019.

- Ibidem

- Eva Mackey, The House of Difference, cit., pp. 67-68.

- Hiromi Goto, Chorus of Mushrooms: 20th Anniversary Edition (Nunatak First Fiction), NeWest Press, 2014 [Edizione del Kindle].

- Donald Goellnicht e Eleanor Ty, “Asian Canadian”, in Rachel C. Lee (a cura di), The Routledge Companion to Asian American and Pacific Islander Literature, New York, Routledge, 2017, pp. 224-243.

- I nikkei canadesi sono parte di una diaspora globale. Nikkei è infatti il termine giapponese che si riferisce agli emigrati nipponici all’estero e ai loro discendenti. La comunità nikkei è storicamente divisa in generazioni: issei, ovvero la prima generazione, coloro nati in Giappone e poi emigrati; nisei, i discendenti di seconda generazione, nati all’estero; sansei, la terza generazione; yonsei, la quarta; gosei, la quinta. Harumi Befu, Nikkei in the Context of Globalizing Japan.

- Lyle De Souza, “Rooted-transnationalism and the representational function of food in Hiromi Goto’s Chorus of Mushrooms”<, Contemporary Japan, 29:2 (2017), pp. 132-147.

- Donald Goellnicht, “Asian Kanadian, eh?”, Asian Canadian Studies – Special issue of Canadian Literature 199 (2008), pp. 71-101.

- Hiromi Goto Interview INDIEBOUND.ORG,, visto il 21/11/2021.

- “Permutations: the Many Stories in Chorus of Mushrooms. Smaro Kamboureli interviews Hiromi Goto”, in Hiromi Goto, Chorus of Mushrooms: 20th Anniversary Edition, cit.

- Eva Pich Ponce, “Memory and language in Hiromi Goto’s Chorus of Mushrooms”, Language Value, 4:2 (2012), pp. 70-88.

- Ibidem

- Ibidem

- Heather Latimer, “Eating, abjection, and transformation in the work of Hiromi Goto”, Thirdspace: A Journal of Feminist Theory & Culture, 5:2 (2006) , visto il 31-07-2019.

- Linda Hutcheon, The Canadian Postmodern: A Study of Contemporary English-Canadian Fiction, Toronto, Oxford University Press, 1988, p. 21

- “Permutations: the Many Stories in Chorus of Mushrooms. Smaro Kamboureli interviews Hiromi Goto”, cit.

- Hiromi Goto, Chorus of Mushrooms: 20th Anniversary Edition, cit.

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Eva Pich Ponce, “Memory and language in Hiromi Goto’s Chorus of Mushrooms”, cit.

- Hiromi Goto, Chorus of Mushrooms: 20th Anniversary Edition, cit.

- “Permutations: the Many Stories in Chorus of Mushrooms. Smaro Kamboureli interviews Hiromi Goto”, cit.

- Hiromi Goto, Chorus of Mushrooms: 20th Anniversary Edition, cit.

- Lyle De Souza, “Rooted-transnationalism and the representational function of food in Hiromi Goto’s Chorus of Mushrooms”, cit.

- Hiromi Goto, Chorus of Mushrooms: 20th Anniversary Edition, cit.

- Lisa Harris, “Eating and reading Hiromi Goto”, Cuizine: The Journal of Canadian Food Cultures, 1, 1 (2008), visto il 2/11/2021.

tag: identità, Letteratura nippo-canadese, Lingua, memoria, World Literature

Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2021 Paola Scrolavezza